����P��Kiss ���X��

�@�^�C�g���́u����P��Kiss�v�B��N�X��18���E19���́A���q���ʂ����Z�̕����Ղł̃N���X������[�߂��c�u�c�ł���B�������A�w�Z�����쐬�������̂ł͂Ȃ��A�l�����v�����g����Ă���B�ǂ����A�N���X�����̉f���L�^�W���B�e�������̂�[�߂��炵���B

�c�u�c�͂Q���g�ƂȂ��Ă���B���q���P�T�ԂقǑO�Ɏ����A�������̂ł���B�P���ڂ̂c�u�c�ɂ́A�N���X�����{�Ԃ̏㉉���e�Ɩ{�Ԃ܂ł̑��ǂ�A�����Ė{�ԏI����̌�Еt���܂ł��L�^���Ă���B�Q���ڂ́A�����Ղ̑O��ՂƑO��Ղɂ�����܂ł̑��ǂ�A���䗠�Ȃǂ��L�^����Ă���B����������������Q�̏o�����ŁA�������Ɍ������Ă�������B

�@���q�����̍��Z��I���R���A���͒m��Ȃ��B���w�R�N�̎��ɂ������̍��Z���w�ɏo�����A���̍��Z���C�ɓ������炵���B�������A�Ȃ�������̓����̋���O�܂Ō��w�ɂ����̂��́A���܂��ɕs���ł���B���q�͂��̍��Z�Ɋw�Z���E�œ��w�����B���w���X�������̔����J���A�Q�N�̎��ɂ͕����ɐ�������A���̔N�̏H�ɂ͍��Z�������̓����s���ɏo��B�R�N�H�̕����Ղ̃N���X�����ł����S�I�Ȗ����������B

�@���q���������̔����J���Ƃ͖��ɂ��v��Ȃ������B���w����͔��p������������ł���B�܂��Ă���҂��Ƃ߂�ȂǂƂ͎v������炸�A�c�u�c�̉f�������Ȃ���A�N���X�ł̑��q�̗����ʒu��s�v�c�Ȏv���Ō��������B

�@�c�u�c�͋����ׂ��o�����ł���B�v�����܂Ƃ߂������Ǝv����B�f���͉č�����X�^�[�g���Ă���A�u����P��Kiss�v�̖��Ҍ��߂����{�ǂ݁A�������K�A���҂̑z���͂����߂�P���A���K���i�A�哹��E������Â���ȂǁA���䗠�������m��M�d�Ȏ����ƂȂ��Ă���B�����āA�O��Ղ̉f�����A����Ɍ��������K���i���A���Ɋy�����B�i�ł��邱�Ƃ��s�v�c�Ȃ��炢�ł���B

�@�R���ɓ���A���q�̑�w���ʂ��o�����Ă����B�u�]�Z�̏o�����ł܂��������͉ƒ����Â������}�������A����ł��Ӓ��̑�w�ɓ��邱�Ƃ��ł������Ƃ���A���q�̐S�ɂ͖��邢�������������Ă���l�q�B���Ƃ͑��Ǝ����}����̂݁B���������͎v���B���̍��Z�𑲋Ƃ��Ăق����Ȃ��B�܂��R�N���̂܂܂ł��Ăق����B�܂����̃N���X�̒��ɂ��Ăق����A�ƁB

�@�c�u�c�̒��̑��q�́A���ɐ��������Ƃ��Ă���B�N���X�̒��ԂɁA����ȂɈ�����Ă����ƁA��ɂƂ�l�Ɍ�����B�������A���̃N���X�͘a�C���������Ƃ��Ă���B���ɂ������͋C�������������Ă���̂ł���B���̃N���X������ŁA����Ȃ�ɂ����Ă����̂��A���Ƃ����Ă����̂��H�B�c�u�c�́A���̂��Ƃ����ɖ₢�����Ă���B�����Ă��̂��Ƃ́A���̂c�u�c�𐧍삵���t���g������v���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�u�˂��A�݂�ȁB�����ƂR�N�T�g���y��������B�s�������y��������v�ƁB

�@���q�̍��Z�����͂����Ƃ����Ԃɉ߂��Ă������B�܂��Ȃ����Ǝ��B�S������͓s�̐��k�Ɋw�ԏ���ڂ��B��w�ł̑��q�́A�ǂ̂悤�ɐi�W���Ă����̂ł��낤���B

�@�䂪�Ƃ̃J�����_�[�̂P��14���̂Ƃ���ɁA�ԃ}�W�b�N�Ŋۈ��Ă������B�u���̊ۈ�͉��H�v��13���̖�A���q�ɐq�˂��Ƃ���A�u�Z���^�[�����v�Ƃ̉����B�u�ǂ��̃Z���^�[�����H�v�ƍēx�A�q�˂��B�u��w�����Z���^�[�����B13����14���̂Q���ԁA�s�Ȃ���v�ƁA���q�͕��R�ƌ����B

�@�u�ցH�v�B���͖ڂ��_�ɂȂ����B��w�����Z���^�[�����͂Q������Ȃ��̂��H�B�Ȃ����q�͑O���ɂ�������炸���R�Ƃ��Ă���̂��낤���H�B�Ȃ�13�������ۈt���Ă��Ȃ��̂��낤���H�B���̋^��ɑ��q�͒W�X�Ɖ������B�u�I�����ڎw���~�~�~��w�́A�Z���^�[�����ō��ۂf����̂ł͂Ȃ��A�Q���ɍs�Ȃ����w�̓Ǝ������Ŕ��f����B�~�~�~��w�́~�~���̎������Ȃ͂R���ȂŁA�Z���^�[�����̏���(13��)�ɂ��̂R���Ȃ��s�Ȃ���B�Z���^�[�������闝�R�́A�����̎��͂�m�肽������B���H�A�Ȃ��Q��17���ɂ��ۈt���Ă��邩���āH�B���̓����~�~�~��w�́~�~���̓���������v�B

�@��w�̓����̎d�g�݂́A���Ɛ̂Ƃł͈قȂ��Ă���B���́u��w�����Z���^�[�����v�Ƃ������̂�����B�������A�u��w�����Z���^�[�����v�̎d�g�݂��̂��̂����͂킩���Ă͂��Ȃ��B�����āA�u��n�͂Q�����{�܂Ŏɒǂ���v�ƁA�J�~���ȑO�ɏq�ׂĂ������t���A���́u�Z���^�[�������Q�����{�ɍs�Ȃ���v�Ɖ��߂��Ă����B���̂��Ƃ���A���q�ɂ���u�����A���������Ă���H�v���̋����Ȏ��������n���ɂȂ��Ă��܂����B

�@���̎���̂��ƁA���q���J�����_�[�Ɋۈ��lj����A���߂��������B���q���ڎw����w�́~�~���ȊO�ɂ��A����w�̑��̊w����ʂ̑�w������炵���A�Q���̃J�����_�[�ɂ������̊ۈL����A��w���Ɗw�������������܂ꂽ�B�u�ʂ̑�w������̂��H�v�Ɩ₤�ƁA�u�����̓x�������邽�߁v�ƌ����B�Q��17���́u�{���v��O�ɕʂ̑�w�����āA�����̓x��������Ƃ����̂ł���B���q����ς��Ȃ��Ƃ��Â��v���B

�@���q���o��������A�C���^�[�l�b�g�Łu��w�����Z���^�[�����̎d�g�݁v���������Ă݂��B�d�g�݂�m�炸�ɂ��邱�Ƃ́A��w���̐e�Ƃ��Ă͎��i������ł���B�������A�������ē������͂ɂ́A�C�ɂȂ镶�����L����Ă����B�u���͍D���Ȃ����o�肷�邱�Ƃ��ł��܂��B���R�P���邲�ƂɎ����x�����܂��v�B�������������ɕK�v�ȃJ�l�́A��������������ɂȂ�E�E�E�H�B

����P��kiss ����

�@���Z�R�N���̑��q���A�Ԃ���������J�S�������ċA�����B�J�~�����q���畷�����Ƃ���ł́A�N���X�̖ʁX���炢���������l�q�B�u����ȏ㕷�����Ƃ���ƁA���邳���̂ł�߂��v�ƃJ�~����B�ǂ����A�X�����{�̍��Z�����Ղ̃N���X�����̏����ɕ����������Ƃւ̌��炵���B�u��n�́A�����Ղ̂����Ԃ�O���狍���p�b�N���W�߂��肵�āA��x���܂ō�Ƃ��Ă����v�ƃJ�~�������ƁA���Z�P�N���̖��͂��������Ɍ����B�u���̋����p�b�N���������Ɛ��Ă����͎̂��B���Z�����́w�I���͕��ŖZ��������A�G�A���O����Ă����x���Č����āv�B�Z�̉����Ɖ��������́A�u�����撣��������v�ƌ����B�����Ƃ��m�炸�ɃN���X�̖ʁX�́A���q�Ɋ��ӂ̈ӂ�����킵���B �@���Z�R�N���̑��q���A�Ԃ���������J�S�������ċA�����B�J�~�����q���畷�����Ƃ���ł́A�N���X�̖ʁX���炢���������l�q�B�u����ȏ㕷�����Ƃ���ƁA���邳���̂ł�߂��v�ƃJ�~����B�ǂ����A�X�����{�̍��Z�����Ղ̃N���X�����̏����ɕ����������Ƃւ̌��炵���B�u��n�́A�����Ղ̂����Ԃ�O���狍���p�b�N���W�߂��肵�āA��x���܂ō�Ƃ��Ă����v�ƃJ�~�������ƁA���Z�P�N���̖��͂��������Ɍ����B�u���̋����p�b�N���������Ɛ��Ă����͎̂��B���Z�����́w�I���͕��ŖZ��������A�G�A���O����Ă����x���Č����āv�B�Z�̉����Ɖ��������́A�u�����撣��������v�ƌ����B�����Ƃ��m�炸�ɃN���X�̖ʁX�́A���q�Ɋ��ӂ̈ӂ�����킵���B

�@���q�̍��Z�̕����Ղł́A�R�N���͊e�N���X���Ƃɍ\���P���Ԃ̃N���X�������I����B�r�{�����҂����o���A�����̏Ɩ��≹�����A���ׂăN���X�̖ʁX�ōs�Ȃ����ƂɂȂ�B�r�{�≉�o�́A���̓��ɒ������l���N���X�̂Ȃ��Ɉ�l���l�͂�����̂ł���B���������҂͂Ȃ��Ȃ�����B���l���̌��ł���Ȃ�Ƃ��Ȃ邪�A��萔�̐l���Ƃ��Ȃ�u���͂��₾�v�u���͒p���������v�ƁA�Ȃ��Ȃ��l��������Ȃ��B���ɑ������Ƃ��Ă��A�����̌o��������Ƃ͌��炸�A�����Ă��̓Y�u�̑f�l�ł���B�P���Ԃ̌��Ɏd�グ��ɂ́A�����ȋ�J�����낤���Ǝv����B���̑�ςȓ����o�āA�R�N���̂��ׂẴN���X���������s�Ȃ��Ƃ������̍��Z�́A�����Ƃ��Ȃ��̂��Ǝv���̂ł���B

�@���q�́u����P��kiss�v�́u���q�v���B�����������́A�V�l�̏��l�̈�l�������Ƃ����B�Ƃ��낪�u���q�v���ɏA���l�����Ȃ����߂ɁA���q�����̖����������炵���B�Ȃ�قǁA�����Փ����́u���q�v��������A�Ȃ�肪�o�Ȃ��̂����Ȃ�����B���ɃJ�b�R�����B���X�^�C�����u�w���v�ł���B�u���q�v�Ƃ��������u�ϑԁv�ɋ߂��B������u�ϑԁv�̉��q�́A����P�ɂ���l���̏��̎q�ɂ��A�L�X�͂����Ă��炦�Ȃ������B����ǂ��납�A�j�ƃL�X������n���ɂȂ����B�����g�A���̔N�ɂȂ��Ă��o���������Ƃ̂Ȃ��j�Ƃ̃L�X�ł���B���́u���q�v���ɏA�������q�́u�G���C�I�v�ƁA�����ׂ��Ȃ̂ł��낤�B

�@�N���X�����́A�݂�Ȃ���l���ł���B�e�����[�����Ȃ��B���䊵�ꂵ���҂�����A�p���������C�����ŕ���ɏオ��A����Ƃ̎v���Ŋo�����Z���t�������A���邢�̓g�`���Ȃ��������t�����ď��āA�Ȃ�Ƃ��P���Ԃ̕�����I����҂�����B�ł��A�o��l���݂͂�Ȃ��A���̏�ʂ̂Ȃ��ł͎�l���ł��肽���Ǝv���Ă���B������A����ɏオ�����ʁX���A��ʏ�ʂŎ�l���ɂȂ��悤�ȕ���ݒ�A���o���ł���Ǝv���B�u����P��kiss�v�́A�����ɂ��̐��_���т���Ă����Ǝv���B���̂��Ƃ𑧎q�ɘb������A���q�͖��ʂ݂̏��ׂ��B���q���u�݂�Ȃ���l���v��Nj����Ă����̂ł��낤�B

�@���q�̍��Z�̕����Ղ��X��18��(��)��19��(��)�̂Q���ԍs�Ȃ��A19��(��)�̌ߑO�ɍ��Z�ɑ����^�B���q�����łɂR�N���B�Ō�̕����Ղł���B���̍��Z�̕����Ղ́A�P�N���́u���������~�v�u���H�R�[�i�[�v�u�����v�u�Q�[���v�u��y�v�ȂǁA�����ꂽ�Î����s�Ȃ����A�Q�N���ɂȂ�ƁA���ꂼ��̃N���X���쐬�����u�f���v����f���A�R�N���ɂȂ�ƁA�e�N���X���ƂɁu�����v���㉉����Ƃ����A�Ɠ��ȕ����ՂƂȂ�B�Ƃ������ƂŁA���͑��q�̃N���X�̉��������ɏo�������B �@���q�̍��Z�̕����Ղ��X��18��(��)��19��(��)�̂Q���ԍs�Ȃ��A19��(��)�̌ߑO�ɍ��Z�ɑ����^�B���q�����łɂR�N���B�Ō�̕����Ղł���B���̍��Z�̕����Ղ́A�P�N���́u���������~�v�u���H�R�[�i�[�v�u�����v�u�Q�[���v�u��y�v�ȂǁA�����ꂽ�Î����s�Ȃ����A�Q�N���ɂȂ�ƁA���ꂼ��̃N���X���쐬�����u�f���v����f���A�R�N���ɂȂ�ƁA�e�N���X���ƂɁu�����v���㉉����Ƃ����A�Ɠ��ȕ����ՂƂȂ�B�Ƃ������ƂŁA���͑��q�̃N���X�̉��������ɏo�������B

�@���q�̃N���X�̉����̃^�C�g���́u����P��kiss�v�B���q�͉������ɍݐЂ��Ă����Ƃ������Ƃ������Ă��A�u���q�v�Ƃ������ɏA���Ă���B18���ɖ{�Ԃ��}�����͂��Ȃ̂����A�Ƃł̓Z���t���K���s�Ȃ��Ă����`�Ղ��Ȃ��A�����ς�N���X�������Љ��ʐ^�u�b�N�̍쐬�ɒǂ��Ă����B�Z���t�o���ɂ�قǎ��M������̂��A���邢�͏o�Ԃ����Ȃ��̂��A���邢�̓Z���t�����Ȃ��̂��E�E�E�B�������u���q�v�ł���B�u����P�v�́u���q�v���Ƃ����`���C���ł͂Ȃ����낤���A�Ō�ɂ͂��������āA���P�l�ƃ`���[�Ȃǂ�����̂ł́E�E�E�Ǝv���A��t�Łu�s��Ձv�̃p���t���b�g�����炢�A���̂Q�K�̉�c���Ɍ��������B

�@��c���͂����L���͂Ȃ��B�����ɕ��䂪����A���̑O�ɃC�X�Ȃƒn�ׂ��Ȃ��݂����Ă����B���q�����ɂ��ꂽ�u�֎q�ȁv�͐Ȕ�20�B�C�X�Ȃł͑O����Q��ڂł���B������c���ɗ���허���ϋq���B�����܂������ƂȂ��Ă��܂����B���߂ăp���t���b�g������B�u�s��Ձv�ł͉����㉉�������Ƃ��ɂX�X�e�[�W����B���q�̃N���X���㉉����u��c���v�ł͂S�̃X�e�[�W������A�T�K�́u�����o���v�ł͉������܂߂ĂT�X�e�[�W�s�Ȃ���B�u��c���v���u�����o���v���e�X�e�[�W�̏㉉���Ԃ��P���Ԃ��ŁA�X�e�[�W�ƃX�e�[�W�̊Ԃ�15���Ԃ̃C���^�[�o�����݂����Ă���B�܂�A�����Ղ𗼓������l�́A�����́u��c���v�ŁA�����́u�����o���v�łƌ��߂�A�X�X�e�[�W���ׂĂ����邱�Ƃ��ł���̂ł���B������A�N���X�������n�V�S����l������̂��낤�Ǝv���B

�@���āu����P��kiss�v�B�Ȃ����u���q�v���u����P�v������ł͂Ȃ��B�r���Łu�V���f�����v���o�ꂷ��B�̐S�̃`���[�ł��邪�A���q�A�܂�͉䂪���q���`���[��������͂��P�l�ł͂Ȃ��A�j�ł���B�ŋ��Ƃ͂����A�e�̎����ڂ�w�������Ȃ�j�ƒj�̃`���[�ł���B�ł́A����Ƃ��ꂪ�`���[�������̂��H�B���ォ��u����P�v�̊G�{�̐��E�Ƀ^�C���X���b�v�������Z���̒j���ł���B���̒j��������Ƃ����킯�ł���B

�@���̊ԁA���q�̉������Q�x�قnj��Ă��邪�A����́u���q�v�����܂߂āA���q���A�����ǂ���́A�u�w���v�Ȗ�����ł���B�u���q�v�͕��ʁA�J�b�R�������ǂ��낾�Ǝv���̂����A�䂪���q��������u���q�v�́u�w���v�ł���B�V�i���I�����̂悤�ɂȂ��Ă���̂��A���邢�͑��q���u�w���v�Ȃ̂��͒肩�ł͂Ȃ��B�������Ă���̂��������Ă��Ȃ��̂����킩��Ȃ��B�������A�{�l�͋C�ɓ����Ă���l�q�ł���B

�@�A��Ă���J�~����Ɂu�ǂ��������H�v�ƕ����ꂽ�B�J�~����͍��(18��)�A���ɍs���Ă���B���̃z�[���y�[�W�𑧎q�̃N���X�̖ʁX�����邱�Ƃ�O��ɋL���ƂȂ�A�������܂܂��q�ׂ悤�Ǝv���B���ɁA�u�����v���̏������s�J�C�`�������B�������ɍݐЂ��Ă��������ł͂Ȃ��Ǝv���B���̖��ǂ���́A�V���̂��̂��������B���ɁA�u���l�v�V�l�O�̃Z���t�₵�������������낢�B���ʁA�u���l�v���Ƃ����A���܂�ڗ����Ȃ��̂����A�u���l�v����������Ɩڗ����Ă����B�����ɂ͉��o�S���̓o��l���S��������ɂ��悤�Ƃ̎v���������Ă���B������A�o��l���S�������ɐ��������Ƃ��Ă���B��O�ɁA��l���̏����͎��ɂ߂��B�䂪��(���Z�P�N��)�Ƃ͑ΏƓI�ł���B��l�ɁA����50���Ă��邩��ł��낤���A�Z���t����������B���������Ă���̂��A�悭�������Ȃ���ʂ��������B�ǂ̂悤�ȖʁX���ϋq�̂Ȃ��ɂ���̂����l���Ȃ���A�Z���t�܂킵�f���ׂ��Ǝv���B�Ō�ɁA�䂪���q�̎ŋ��͏��X�A�h��Ȋ���������B�������������������ŋ��ɂȂ�Ǝv���B

�@�p���t���b�g�͎��ɁA���̃N���X�̉�����������H�A�ƗU���Ă��邪�A�ߌ�̖��������ł́u���悤�Ȃ猴���T���l�W��v�����邽�߁A��딯���������v���Łu�s��Ձv�����Ƃɂ����B

�@����̓~�͊��������̂��낤���B�������N�͈�T�Ԃقǒx���Ԃ��J�������B�{���A���͓��w�����s�Ȃ��鍠�Ɍ����ɂȂ���̂��Ƃ����B�������A�ߔN�̉��g���̉e���ŁA�R���I�Ղ̑��Ǝ�������ɍ炫�n�߂�̂���ԂƂȂ�A�S���ŏ��̋x���́A�����̂Ƃ���Łu���܂�v���Â����B�����A���N�̂S���ŏ��̓��j��(�R��)�́A�܂��炫�n�߂�����Ƃ����Ƃ���ł������B �@����̓~�͊��������̂��낤���B�������N�͈�T�Ԃقǒx���Ԃ��J�������B�{���A���͓��w�����s�Ȃ��鍠�Ɍ����ɂȂ���̂��Ƃ����B�������A�ߔN�̉��g���̉e���ŁA�R���I�Ղ̑��Ǝ�������ɍ炫�n�߂�̂���ԂƂȂ�A�S���ŏ��̋x���́A�����̂Ƃ���Łu���܂�v���Â����B�����A���N�̂S���ŏ��̓��j��(�R��)�́A�܂��炫�n�߂�����Ƃ����Ƃ���ł������B

�@�R��11���̓����{��k��(���k�֓���k��)�����\�L�̔�Q�������炵�A�����ĕ��������̕��˔\�������g�傷��Ȃ��ŁA������s���\�肵�Ă����S���P��(��)�`�R��(��)�́u���܂�v���e�n�̓��l�̍Â����A���ׂĂ����~�ƂȂ�A���̉��ł̉��͌�@�x�̂悤�ȕ��͋C���}���Ă���B�u���܂�v�ȊO�̍s�����u���l�v�̖��̂��ƂɁu���~�v���������A�����̓��{���y�́A�Â���C�������݂����炪���肾���Ă���B�ʂ����Ĕ�Вn�̕��X�́A����ȓ��{���u���v�Ƃ��Ă���̂��낤���B

�@���̏t�A�䂪�Ƃ̖��͍��Z���ƂȂ����B�{�l���킭�u�w�͂̃��x���͒����x�̊w�Z�v�Ƃ��ŁA���u�]�̓s�����Z�ɂȂ�Ƃ�����Ă��炦���B���������̊w�Z�͏�����s���������ʂɂ���A�Ƃ���w�Z�܂ł́A���]�ԁE�d�ԁE�k�������킹��50�����炢�͂�����B�d�Ԃ̖{���������ʂɔ�ׂ�Ə��Ȃ����߂ɁA���x���ƁA�ړI�n�̉w�܂ōs���d�Ԃ����������͂Ȃ��B�Ȃ��A�����ʂ̊w�Z��I�̂��낤���B�J�~�������ɂ́u�G(���̂���)�͐Â��ȂƂ��낪�������āv�B�Ӂ`��B����A�Z�͓����ʂ̍��Z�B������͏a�J�܂łQ�w�́A�ɂ��₩�ȕ��p�ł���B

�@���Z���ɂȂ�����A�Ȃ��Ȃ����w����̗F�B�Ƃ��V�ׂȂ��Ȃ�Ƃ̗��R�ŁA�����O�A���̒��w����̓�����(���t���獂�Z��)�̏��̎q�S�l���A�䂪�Ƃɔ��܂�ɗ����B����A�P�N�O�̓������ɂ́A���q�̕����̃����o�[�S�l�����܂�ɗ��Ă���B���̎��́A�j�q�Q�l�A���q�Q�l�ł������B�䂪�Ƃ́A�ǂ������킯���̂���A�q�ǂ������̏W�܂�ꏊ�ɂȂ��Ă���B������ɂ��Ă��A�e�́A�Ă�����ł���B���i�A�|���Ȃǂ��Ă��Ȃ��Ƃɂ���Ă���Ƃ����̂�����B

�@���q�͂��̏t���獂�Z�R�N���B��w�i�w�̏d�_�w���Z�Ɏw�肳��Ă��邽�߁A���x�݂̂͂��̏t�x�݂ɂ�������炸�A����{��m�[�g�Ƃɂ�߂��������Ă���B���q�̐��w�̃m�[�g��`���������A�킯�̂킩��Ȃ��������Ƃ��닷���Ɨx���Ă����B�p����F�ڂ킩��Ȃ��B���q���p��炵�������̂т����菑���ꂽ�{�����Ă����̂ŁA�u���A����ǂ߂�́H�v�ƕ����ƁA�u����v�ƌ����Ă̂����B�u�^�l���Ⴄ��Ȃ��́H�v�ƁA�������s�c�̍K�삨���ރN������k�Ƃ��v���ʊ�Ō����Ă������A�������ɃJ�~����ɁA����͕����Ȃ������B

�@���q�́u��w�ɍs���v�Ƃ����B�����Ȃ�������R�Ȃ̂����m��Ȃ����A������30���N�O�̂������A��w�̐����̂����Ȃ����䌧�ɂ����ẮA��w�i�w�Ƃ��Ȃ�A�����イ�A�呛���ł���B�������Z����ɂ����Ƃ��A��w�i�w���l�������������������A�r���ł킩�������Ƃ��������B����́u�����l���Ă���e�X�g�̓����ƁA��w�������߂Ă�����e�Ƃ��قȂ�v�Ƃ��������ł���B�u�����̑���v���Ǝ��͂��������̂����A������ɂ��Ă������������R�ŁA��������ƒ��߂��B���������q�́A���́u�����̑���v�Ƃ�炪�������Ȃ��炵���B����ς�u�^�l�v���Ⴄ�̂��낤���B

�@�u���܂�v�͒��~���ꂽ���A�䂪�Ƃ̖��́u���炭�v�ł������B���N�̍����͉ʂ����đ��q�Ɂu���炭�v�ƂȂ邾�낤���B����ɋC�ɂȂ�̂́A���t���u���l�v�̕��������悤�Ȏ��Ԃ������̂��낤���B��Вn�ɂ��u���炭�v�ƌ�������X�𑁂��}���Ă��������B

�@���q���ʂ����Z�́u���������\��v���Q���Q���̌ߌ�A�s�Ȃ�ꂽ�B�Z�ɂP�K�̎�t�ł�������p���t���b�g�ɂ��ƁA���\������{����̂́u��t�B���v�u���ꑾ�ہv�u�����v�u�j�l�b�v�u�S�l���v�u���p�v�u�ʐ^�v�u���挤�����v�u���|���v�u�����v�uⵋȁv�u�������ǁv�u���k��s���v�Ƃ̂��ƁB���̂����u��t�B���v�u���ꑾ�ہv�u�����v�u�j�l�b�v�u�S�l���v�uⵋȁv�͎��Ԍ���A����ȊO�͌ߌ�P��20��������[���܂Ŏw�肳�ꂽ�ꏊ�Ŏ��{���Ă���Ƃ����B�܂�A���Ԍ���̂��̂́A���̎��ԑтɉ�����������Ƃ������Ƃ��Ǝv���B �@���q���ʂ����Z�́u���������\��v���Q���Q���̌ߌ�A�s�Ȃ�ꂽ�B�Z�ɂP�K�̎�t�ł�������p���t���b�g�ɂ��ƁA���\������{����̂́u��t�B���v�u���ꑾ�ہv�u�����v�u�j�l�b�v�u�S�l���v�u���p�v�u�ʐ^�v�u���挤�����v�u���|���v�u�����v�uⵋȁv�u�������ǁv�u���k��s���v�Ƃ̂��ƁB���̂����u��t�B���v�u���ꑾ�ہv�u�����v�u�j�l�b�v�u�S�l���v�uⵋȁv�͎��Ԍ���A����ȊO�͌ߌ�P��20��������[���܂Ŏw�肳�ꂽ�ꏊ�Ŏ��{���Ă���Ƃ����B�܂�A���Ԍ���̂��̂́A���̎��ԑтɉ�����������Ƃ������Ƃ��Ǝv���B

�@���q�͍��Z�Q�N���B�����̗\��ł́A��N11���ɒr�܂̓����|�p���ꒆ�z�[���ōs�Ȃ�ꂽ�u�����s�����w�Z�����Չ������咆�����\��(�����s���)�v�ŕ����͑��Ƃ���͂��ł��������A�u�P�N���̕��������Ȃ����߁v(���q�̐���)�ɁA����̕����Ղɂ��o�����邱�ƂɂȂ����B�Ƃ������ƂŁA���̂Q�N�������Q���ƂƂ��ɁA���q�͖��҂Ƃ��ďo�����鎖�ԂƂȂ����B

�@���̎����o���́A�Z�ɂ̂T�K�B�K�i���オ��T�K�ւƂ��ǂ蒅���ƁA�������ږ�̏����̐搶���ڂ̑O�ŕی�҂��}���Ă����B���Ƃ͏��Ζʂ��Ǝv���̂����A�u�q����H�v�Ɛ��������Ă����B���̗e�p�����q�Ɏ��Ă���̂��낤�Ƃ͎v�����A���q��17�A���͂܂��Ȃ�52�ł���B�u�������͍��Z�̐搶�B��͂�����I�v�Ƃ͌���Ȃ��������A�Ȃ�ƂȂ����ꂵ�����̂ł���B�����܂��̂Ă����̂ł͂Ȃ��I�ƁA�������B

�@���O�̓����ɂ́A�J��҂��̐��k��ی�҂̗L�тĂ����B���̗�̌���ɕ��ԂƁA�������̒j�q���k����̊m�F�̂��߂ɂ���Ă����B�u����H�v�A��N�H�̓����s���̏o�����ځu�T�u���i�͂ǂ��ł����v�̋r�{�E���o��S�����������E�Z�C�ł͂Ȃ����B�����E�Z�C���ڂ̑O�̎��ɋC�Â��A�u�_�A�_�C�`�̂�������I�v�ƁA�����Ԃ�������l�q�B�����Ĕނ͌����B�u�{�N�̂��ƁA�u���O�ɏ������ł���H�B�{�N�̖��O���C���^�[�l�b�g�Ō������Ă�������A���ǂ���܂����v�ƁB���������Ă��A�ނ̖��O�͈ꎚ����Ƃ��L���Ă͂��Ȃ��̂����E�E�E�B�����E�Z�C�͂Ȃ��Ȃ��A���킢���j�ł���B

�@�������̉������́u���C�ɏ����܂܁v�B�V�F�[�N�X�s�A�Ƃ������l�̍�i���Ƃ��B�o���҂�10�l�B�j���T�l�A�����T�l�ł���B����̉������͂P�N���́u��65�v�����S�ɉ�������̂����������A�P�N���̒j�����������Ȃ����߂ɁA�j���T�l�̂����R�l�͂Q�N�����������߁A�P�N���̏����P�l���j�����߂Ă���B�P�N�����S�̉��ڂł��邱�Ƃ���A�Q�N�������͘e���ɉ���Ă���l�q�ł������B

�@���āA�䂪���q�B�𖼂́u�A�_���v�B�J�b�R�悳�����Ȗ��O�ł͂��邪�A���̋Ȃ�����������������ł���B��N�H�́u�T�u���i�͂ǂ��ł����v�Ƃ͈قȂ�A�o�Ԃ͂��������͂Ȃ��B�������e�̖ڂ́A�䂪�q�̐U�镑���ɖڂ��s���B

�@���I����āA���Z����ɂ��Ẳw�܂ł̓���A�����u��̓����v�̎ԓ��̂Ȃ��ŁA���͚X�����B����̉��ڂ��A�u�T�u���i�͂ǂ��ł����v���A�ǂ��炩�Ƃ����Α��q�̖͓�����ǂ���ł���B�u�T�u���i�͂ǂ��ł����v�̓h�^�o�^�̃L�������A����́u���C�ɏ����܂܁v�͍��Z����������ɂ͌o�����s���������ȁA���̋Ȃ�����������������ł���B�u�T�u���i�͂ǂ��ł����v�̃h�^�o�^���͑��q���킭�u����L�����v�����������A����̂�����������͂ǂ��Ȃ̂��낤���B�e�̂Ђ����ڂł͂��낤���A����̂�����������́A�Ȃ��Ȃ��̏o�����ł͂Ȃ��������B�~�������A�Z���t�͂��N���炵���A���������������Ƙb���������悢���ȁA�Ƃ������炢�B�������A���o�S���║��ēS���̉��Z�w���������ẮA���q�̏o�����ł͂��邪�B

�@���q�́A����̏o�Ԃʼn������𑲋Ƃ���B���ꂩ��̂P�N�Ԃ́A��w�ւƓːi����̂��낤���A�����������A�ł���Η����ɗ͂����Ăق����Ǝv���B�Ƃ��������A�ނ̂���������������āA���̂܂c��̍��Z���������œ˂��i�ނ̂��A���������Ȃ��Ǝv���̂ł���B���Ԃ�A�J�~����Ƃ͈ӌ����قȂ�̂��낤���B�ނ͏����A�ǂ�ȐE�ɏA���̂��낤���B����ڎw���Ă����̂��낤���B

�@�p��ŁuWhere is my Sabrina�H�v�A���{��ł́u�T�u���i�͂ǂ��ł����v�Ƃ����^�C�g���̉���������@����B�ꏊ�͑��q���ʂ����Z�̕����ՁB���̍��Z�̉��������㉉�������̂ł���B �@�p��ŁuWhere is my Sabrina�H�v�A���{��ł́u�T�u���i�͂ǂ��ł����v�Ƃ����^�C�g���̉���������@����B�ꏊ�͑��q���ʂ����Z�̕����ՁB���̍��Z�̉��������㉉�������̂ł���B

�@���l���̂悤�ȏ����o���Ŏn�܂������A�䂪���q�͂��̉������̕����B�u��n�̉����̎p������Ō�̋@��v�ƃJ�~����ɍÑ�����A���߂đ��q�̉��������邱�ƂƂȂ����B�g�ˎ��w���狞����̓����ɏ���āu����O�v�ʼn��ԁB�k���T���̂Ƃ���Ɋw�Z�͂������B

�@���Z�̕����Ղɂ͂���܂ōs�����L�����Ȃ��B�������Z���̎��ɂ��A���g�̍��Z�̕����Ղɂ͍s�����̂́A���̍��Z�̕����Ղɂ͏o�������L�����S���Ȃ��A�Ȍ�30���N�A���g�̍��Z�ȊO�̕����Ղɏ��߂đ����^�B

�@�J���܂Ŏ��Ԃ�����̂ŁA���q�̃N���X�֑����^�B�N���X�̉������́u�C���������ɗ����Ă�v�Ƃ����^�C�g���̉f���̏�f�B�c�O�Ȃ����f�r���ł��������߂ɁA�����ɓ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�ŁA���������t�߂߂�ƁA�N���X���C�g���Љ��R�[�i�[������A�������Ƃ̂����ʐ^���������B���q�̊�ł���B�^�C�g����������Ă����B�u�C�P�����Y�v�E�E�E�E�B�C�P�����H�A������u�C�P�����v�̊���ς�����̂��낤���B����A���q�ɖ₢�������ƁA���������Ō��߂�ꂽ�Ƃ̂��ƁB�C�P�����ł͂��肦�Ȃ����Ƃ����炩�ƂȂ����B

�@�������̉������u�T�u���i�͂ǂ��ł����v��100�l�قǂ�����鎋���o���ōs�Ȃ��A�C�X�Ȃ̍őO��ɂ��Ă���ꂽ�ꏊ�Ɏ��ƃJ�~����͍������낵���B����Ƃ̋����͂킸���ɐ����B���鑤���ْ����鋗���B���͗��������吨�o��قǂ̐����Ԃ�ƂȂ����B����25�l���A���҂ŏo������͉̂䂪���q�܂߂ĂX�l�B���̕����͉�����Ɩ��A����ēȂǂ̗����ɉ���Ă���B

�@�X�g�[���[�́A�A�p�[�g�u���]���T�u���i�v�̏Z���l�́A�A�x���̋A�Ȃ��߂���S�^�S�^�����������́B���̏o�����́A����Ƃ̒j�������Ԃōl���������Ă��邩�����ŁA��w���̏������|�c���ƈ֎q�ɍ����Ă����ʂ���ł���B�Ȃɂ������̉�b�����������ƂɁA���䑳����s�V���c�ɃW�[�p���p�̒j���A�Q���������o�ꂵ���B�r�[�Ɏ��̊炪���������B�䂪���q�ł���B�I�[�o�[�Ȃ��炢�̃A�N�V�����ƁA�܂������Ă�悤�ȃZ���t�B�o��l���X�l���A�����Ƃ��Z���t�Ɠ��������������̂ł͂Ȃ����B�J�~����Ǝ��͊���ӂ��āA�p���������̂Ȃ��łЂ����玞�Ԃ��߂������B

�@���q�̉��Z�����Ȃ���A�n�b�Ƃ����B���q�̎q�ǂ�����ɂ�������ꂽ���C�Ȋ炪�A�ڂ̑O�œW�J����Ă���̂ł���B�䂪�Ƃł͂Ђ������������Ƃ̂Ȃ��\��ŁA���������̂Ȃ����C�Ȋ�ŁA���䋷���Ƌ삯�߂����Ă���̂��B���͎v�����B�Ƃł͋C������ȑԓx�ł��邯��ǁA�R�C�c�̍��Z�����̓z���g�ɏ[�����y����ł���ȁA�ƁB���q�̎ŋ��̏o�����ǂ��̂����̂Ƃ��������A�[���������Z�����𑗂��Ă���Ƃ����������m���߂邱�Ƃ��ł��������ŁA���͕����Ղɗ����b�オ�������Ƃ��Â��������B

�@�o��l���̂Ȃ��ŁA�������Ƃ̂����Ԃꂪ�������B�u���]���T�u���i�̊Ǘ��l�v�ł���B�䂪�Ƃɂ͏��Ȃ��Ƃ��Q��i�Q��Ƃ����܂����j�͗��Ă���Ǝv����B�ł͂Ђ傤�Ђ傤�Ƃ����������o���Ă���A�Ȃ��Ȃ��������낢�l���ł���B�܂��A�r�{�E���o��S�������j�̎q���䂪�Ƃɗ��Ă��邪�A���q�ɕ����ƁA�R�Ă���A���̂����Q��A���܂��Ă���Ƃ̂��ƁB�o��l���́u���������̂���l�v���P��A�r�{�E���o�S���̒j�̎q�ƈꏏ�Ɏ��]�Ԃŗ��Ă���i�������A���܂��Ă͂��Ȃ��j�B�������͋r�{���������肵�Ă��āA�Ȃ��Ȃ��������납�����]�ƁA�ނ�Ɍ����Ă��������B

�@�i�w���d�����邱�̍��Z�ł́A�܂��Q�N�����Ƃ����̂ɁA���̏H�łP�N���̕�����������{�I�Ɋ�������B�������Z����́A���Z�R�N���̉Ă܂ŕ����ɗ��ł������Ƃ��v���A��a���͂ʂ����Ȃ��B����ł����́H�ƁA�ނ�ɕ����Ă݂����قǂł���B10���ɍ��Z�������̒n����s�Ȃ��A�����Ŕs�ނ���A�Q�N���͕����̎�͂��P�N���ɏ���A��w�ɐ�O���邱�ƂƂȂ�B���q�⒇�Ԃ����̐��������Ƃ����������v���o���ɂ�A�����̂��Ƃ̂悤�Ɏ₵���v��������B

�@�����Ղ��I���A���q�͉���������������ꂽ���̂悤�ɁA�{�`�Ɖ߂������X�𑗂��Ă���B����ǂ��A���q�͎��̍��Z��������A�͂邩�ɏ[���������X�𑗂��Ă���B���̂��Ƃ͂͂�����Ƃ����邾�낤�B�e�̎��́A�����g�̍��Z����Əd�ˍ��킹�Ȃ��瑧�q�����鍡�����̍��ł���B

�@����20��(��)�A���w�Z�U�N���ƒ��w�Z�R�N����ΏۂƂ����S��ڂ̑S���w�̓e�X�g�i�S���w�́E�w�K�����j���s�Ȃ�ꂽ�B����̃e�X�g�͐������ɂ���Ă���܂ł̑S�Z�Q���������璊�o�����ɕύX����A�����w�Z��30.7���ɂ�����9,979�Z�����o�Z�ƂȂ����B����A���o�Z����͂��ꂽ�w�Z����]����ΎQ���ł��邱�ƂƂȂ�A�����w�Z��42.8���̂P��3,896�Z����]�Q���ƂȂ����B���o�Z�ƍ��킹��ƁA�����w�Z��73.5�����S���w�̓e�X�g�ɎQ�������Ƃ������ƂȂ̂ŁA�������ł̕��j�ύX�͂��������Ȃ����̂��H�A���o�����ɕύX��������}�����̗��O�͂��������ǂ��ɍs���Ă��܂����̂��H�ƁA���ӂ��Ɉ��R�Ƃ���B

�@������s�ł͂ǂ������̂��H�Ǝv���A�s����ψ���w�����ɖ₢���킹���Ƃ���A������s�̒��o�Z�́A���w�Z���R�Z�A���w�Z���P�Z�Ƃ̂��ƁB�u�ǂ��̊w�Z���ΏۂƂȂ����̂��H�v�Ƃ̖₢�ɂ́A�u�w�Z���͌��\�ł��Ȃ��v�Ƃ̕ԓ��ł������B�u���̑��̊w�Z�͂ǂ������̂��H�v�Ɩ₤�ƁA�u�c��̏����w�Z�͊w�Z�����f�v�Əq�ׁA�u�s����ψ���Ƃ��Ă͑S�Z�ł�点�����Ƃ����l�����A�e�Z�ɓ`�����B�������A�e�w�Z�ł̔��f�ƂȂ�v�Ƃ̓����B���̂����Łu�܂����ׂĂ͂��Ȃ����A�S�Z�Ŏ��{�����Ǝv����v�Ƃ̕Ԏ��ł������B�V���ɂ��ƁA���o�Z�̏ꍇ�͍�����\�Z���[�Ă��A�̓_��W�v���ϑ����邱�Ƃ��ł���B��������]�Z�̏ꍇ�ɂ͍��ɂ���̗\�Z�����Ȃ����߁A�̓_�E�W�v�����t�⋳��ψ���E�����s�Ȃ����Ƃɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��Ƃ̂��Ƃł���B������s�ł͂ǂ��Ȃ�̂��H�Ɩ₤�ƁA�u���o�Z�͋Ǝ҂��̓_�E�W�v����B����ȊO�̊w�Z�͗\�Z�����ĂȂ��̂ŁA�e�w�Z�ō̓_�v�Ƃ̂��Ƃł������B�܂�A�Ɩ��ɒǂ��Ă���e�w�Z�̋��E���ɁA�̓_��W�v���s�Ȃ킹��Ƃ������Ƃł���B�u���N�x�ȍ~������̂悤�ȕ����ł���Ȃ�A��]�Z���̍̓_�E�W�v�\�Z���g�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl���Ă���v�ƁA�w�����͏q�ׂ��B

�@�Ƃ���ŁA�䂪�Ƃ̖��͒��w�R�N���B�s���̎s�����w�Z�ɒʂ��Ă���B�u�����̓e�X�g��������H�v�ƕ����ƁA���̂悤�ȕԎ����Ԃ��Ă����B�u�����̃e�X�g�͑S���w�̓e�X�g�B���тɉe�����Ȃ��e�X�g�Ȃ�A�m��Ȃ��́H�B��������ˁB���o�w�Z�͂R���Ȃ��ǁA�쒆�͂��̒��o�Z�ɑI�ꂽ���āB����łˁA�I�ꂽ�w�Z�͍̓_���邽�߂̂������t�����Ă��āA�I��Ȃ������w�Z�͊w�Z�ō̓_������āB�N���X�݂̂�Ȃ����̂��Ƃ�m���Ă�����B���̋��Ȃ����āH�B�e�X�g�̋��Ȃ͍���̂`�Ƃa�A���w�̂`�Ƃa�B�e�X�g�p���͉�����ꂽ����A�����ĂȂ���v�B���̒ʂ��Ă��钆�w�Z�̔N�ԍs���\��\�ɂ́A�S��20���̉ӏ��Ɂu�S���w�́E�w�K����(�R�N)�v�ƋL����Ă����B

�@�u�����͑吭���(1867�N)���s�Ȃ�ꂽ�ꏊ�v���x�̒m���ƁA�u���͂����@��ƐΊ_�Ɉ͂܂ꂽ���ׂ������ꏊ�v���x�̊O�ϓI�ȔF�����������Ă��Ȃ��������́A��̕~�n�Ɉ�����ݓ��ꂽ�r�[�A�ڂ̑O�ɍL�����i�ɖڂ����������B �@�u�����͑吭���(1867�N)���s�Ȃ�ꂽ�ꏊ�v���x�̒m���ƁA�u���͂����@��ƐΊ_�Ɉ͂܂ꂽ���ׂ������ꏊ�v���x�̊O�ϓI�ȔF�����������Ă��Ȃ��������́A��̕~�n�Ɉ�����ݓ��ꂽ�r�[�A�ڂ̑O�ɍL�����i�ɖڂ����������B

�@���������w���邽�߂ɓ���ł����́u������v�B������������Ɣ����y��������y���ɉ����č��Ɍ������Ă����ƁA���̓�����z�N������u����v�ɓ�������B�����̐l������ɖڂ�D���ʐ^���B��悤�ɁA�����V���b�^�[�������B�����āA�������ē���������������́A�����킸���Q�̐����Ă��܂����B�ڂ̑O�ɗY��Ȍ�������������Ă�������ł���B

�@�����̌��w�̍ۂɂ������������[�t���b�g�ɂ͂����L����Ă���B�u������1603�N(�c���W�N)�A���쏉�㏫�R�ƍN�����s�䏊�̎��Ə��R�㗌�̍ۂ̏h�����Ƃ��đ��c���A�R�㏫�R�ƌ���������̈�\���ڂ��Ȃǂ��āA1626�N(���i�R�N)�Ɋ����������́v�B�����āu���ƕ����@���̑�\�I�Ȍ�a���z�ŁA�Ԋ�ɂÂ��ĉ����A����A��L�ԁA�h�S�̊ԁA�����@�A�����@�̂U�������삩�琼�k�ɂ�����s�ɕ���ł��܂��v�Ɓu��̊ی�a�v���Љ�Ă���B���̓�̊ی�a�������Ȃ�ڂ̂Ȃ��ɔ�э���ł����̂ł���B�u�������v�Ƃ��u�����v�Ƃ��ł͂Ȃ��A�Ƃɂ����u�X�S�C�v������ۂł������B

�@��̊ی�a�͓��������w���邱�Ƃ��ł���B���[�t�ł͎��̂悤�ɓ������Љ�Ă���B�u�����ʐς�3,300�������[�g���A��������33�A���800���]�肠��܂��B�e�����̏�lj�͎��h�̎�ɂ����̂ŁA�����̖ړI�ɉ����ĕ`����Ă��܂��B�܂����Ԃ̒����A������A�����ɑł��ꂽ�����l�`�̓B�B���Ȃǂ́A���������₩�ɍ����ɂ߂Ă��܂��v�B���̈���L���z���Ɍ��邱�Ƃ��ł���̂��B�u�����ʐ� 3,300�������[�g���v�Ƃ���悤�ɁA�Ƃɂ����L���B���܂ǂ̂����������Ă���̂��Ȃnj��������Ȃ��B�R�������̒m���ɓo�ꂷ��u�吭��҂��s�Ȃ�ꂽ�ꏊ�v�́A�e���r�̗��j���㌀�ɓo�ꂷ��悤�ȍL���ł͂Ȃ��A�ȊO�ɂ����������Ƃ��������ł���B����A���[�t�ł͕����̑����������Ă��邪�A�L�����Ȃ��Ȃ��̂��́B�V��₻�̎��͂ɂ��������{����Ă���A�S�̂����p�����i�Ɖ����Ă����B���������͎B�e�֎~�̂��߁A���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂��c�O�ł���B

�@��Ƃ�������ɂ́A�{�ۂ�V��t�������Ă�����ׂ��ł���B�������u�{�ہv��1788�N(�V���W�N)�̎s��̑�̗ޏĂŎ������A�����āA���s�䉑���ɂ��������j�{��a��1894�N(����27�N)�Ɉڒz���āA�����Ɏ����Ă���B���̋��j�{��a��1847�N(�O���S�N)�Ɍ��Ă�ꂽ���̂ŁA�u�{��a�̈�\�Ƃ��Ă͊��S�Ȍ`�Ŏc���Ă���M�d�Ȃ��̂ŁA�d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��v�ƃ��[�t�ɂ͋L���Ă��邪�A�u�_���n�т̖��ƂƎ��Ă���v�Ɨ����Ɏv�����B����A�u�V��t�v�͂R�㏫�R�ƌ������1626�N(���i�R�N)�ɖ{�ۂ�����ꂽ�ۂɌܑw�̓V��t�����Ă�ꂽ���A1750�N(�����R�N)�ɗ��ɂ���ďĎ����Ă���B�]�ˏ�̓V��t�Ƃ����A�����̓V��t�Ƃ����A�c�O�ł���B �@��Ƃ�������ɂ́A�{�ۂ�V��t�������Ă�����ׂ��ł���B�������u�{�ہv��1788�N(�V���W�N)�̎s��̑�̗ޏĂŎ������A�����āA���s�䉑���ɂ��������j�{��a��1894�N(����27�N)�Ɉڒz���āA�����Ɏ����Ă���B���̋��j�{��a��1847�N(�O���S�N)�Ɍ��Ă�ꂽ���̂ŁA�u�{��a�̈�\�Ƃ��Ă͊��S�Ȍ`�Ŏc���Ă���M�d�Ȃ��̂ŁA�d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��v�ƃ��[�t�ɂ͋L���Ă��邪�A�u�_���n�т̖��ƂƎ��Ă���v�Ɨ����Ɏv�����B����A�u�V��t�v�͂R�㏫�R�ƌ������1626�N(���i�R�N)�ɖ{�ۂ�����ꂽ�ۂɌܑw�̓V��t�����Ă�ꂽ���A1750�N(�����R�N)�ɗ��ɂ���ďĎ����Ă���B�]�ˏ�̓V��t�Ƃ����A�����̓V��t�Ƃ����A�c�O�ł���B

�@�����͓�̊ۂƖ{�ۂ��͂ނ悤�ɒ뉀�������ɔz�u����Ă���A���Ȃ�L��ȕ~�n�ƂȂ��Ă���B�~�n���ʐς�27���T�畽�����[�g���B�S��𐢊E��Y�Ɏw�肳��Ă���j�Ղł���B���Z�P�N�̑��q�ɕ����ƁA���w�Z�̏C�w���s�ŋ��s�ɂ͍s������ǁA�����ɂ͍s���Ă��Ȃ��Ƃ����B����������t���E��t�����������A�����͐���A�ςĂ��炢�������̂��Ǝv���B�K���̉��l����B�����͏\���ɑ����^�Ԃɑ��肤��ꏊ�ł������B

�@���āA���̓����̌��w�́A����24��(�y)�E25��(��)�ɂ悤�₭�Ƒ����ꓯ�Ɏ��Ԃ����v�����Q���Ԃ𗘗p���āA���s�ɏo����������ɍs�����ꏊ�B�n�R���̎��́A����ꂽ���ԓ��ɑ����̏ꏊ�ɍs�������Ƃ̎v�����瑫���Ɍ��w�������߂Ă������߂ɁA�J�~����⑧�q����͕s�������X�Ɖ����Ă����B�������茩�w�������J�~����Ƒ��q�A����ő����̏ꏊ�����w���������Ɩ��B�Ȃ��Ȃ�������̂ł���B�ʍs���ƂȂ炴��Ȃ������߂���������Ȃ��B �@���āA���̓����̌��w�́A����24��(�y)�E25��(��)�ɂ悤�₭�Ƒ����ꓯ�Ɏ��Ԃ����v�����Q���Ԃ𗘗p���āA���s�ɏo����������ɍs�����ꏊ�B�n�R���̎��́A����ꂽ���ԓ��ɑ����̏ꏊ�ɍs�������Ƃ̎v�����瑫���Ɍ��w�������߂Ă������߂ɁA�J�~����⑧�q����͕s�������X�Ɖ����Ă����B�������茩�w�������J�~����Ƒ��q�A����ő����̏ꏊ�����w���������Ɩ��B�Ȃ��Ȃ�������̂ł���B�ʍs���ƂȂ炴��Ȃ������߂���������Ȃ��B

�@�A�H�͊e�����D���ȓy�Y���Ɏ��L�����B�J�~����͐E��ւ̐����c���Ȃǂ̐H�ׂ��́B���q�͂��C�ɓ���̂s�V���c�Ɗw�Z�̕������������ɐ����c���B���͗F���������̃A�N�Z�T���[�ށB�܂��A���q�Ɩ��͋��s�w�n���X�ł킴�킴���j�N���ɓ���A�V���c�ƃJ�[�f�B�K�������B�u�Ȃ��Ȃ������ɍs�����Ԃ��Ȃ�����v�Ƃ̗��R�B����̎��͂ǂ����Ă������������̂��������B��N10���̐e���̔[���ŋ��s�ɗ����ۂɋ��s�w�ōw�������ʓ���̂����B���������ł͂Ȃ��A�ʂ̒��ɂ����̓����̐����������Ă���A�ʂ��ɒu���Ă��������ŁA�ق̂��ȍ��肪�����悤�Ƃ������́B�����ɒT�������ǂ����Ă��������炸�A�~�ނȂ��V�����ɏ�Ԃ��邽�߂ɉ��D�������������Ƃ���ŁA���D���\���̓y�Y���p���X�Ɍ����邱�Ƃ��ł����B�������A�����Ŕ������̂��ƁA���肬��̂Ƃ���Ŋ肢���ʂ������Ƃ��ł����B���x����͖��킸�A���̔��X�ɗ��Ă�邼�I�Ɣ]�~�\�ɏꏊ�����������B

�@���̎q�͂��킢�������ƁA��X�v���B�Ȃɂɂ��Ă��A��̎q�Ɣ�r����Č����Ă��܂����炾�B��̎q�̏ꍇ�͐e�ɂƂ��čŏ��̎q�ǂ��Ȃ̂ŁA��ЂƂ��V�N�Ɋ������A��邱�ƂȂ����ƂɊ��������ڂ���B���������̎q�̏ꍇ�́A���łɏ�̎q�ő̌����݂̂��ߊ����Ƃ͂Ȃ炸�A�t�Ɂg��̎q�̎��͂����������A�����������h�ƁA�q�ϓI�Ɍ��Ă��܂��B���Ƃ����ꂪ���̎q�ɂƂ��āA�l���̐ߖڂ̏o�����ł������Ƃ��Ă��B �@���̎q�͂��킢�������ƁA��X�v���B�Ȃɂɂ��Ă��A��̎q�Ɣ�r����Č����Ă��܂����炾�B��̎q�̏ꍇ�͐e�ɂƂ��čŏ��̎q�ǂ��Ȃ̂ŁA��ЂƂ��V�N�Ɋ������A��邱�ƂȂ����ƂɊ��������ڂ���B���������̎q�̏ꍇ�́A���łɏ�̎q�ő̌����݂̂��ߊ����Ƃ͂Ȃ炸�A�t�Ɂg��̎q�̎��͂����������A�����������h�ƁA�q�ϓI�Ɍ��Ă��܂��B���Ƃ����ꂪ���̎q�ɂƂ��āA�l���̐ߖڂ̏o�����ł������Ƃ��Ă��B

�@���V�Ɍb�܂ꂽ�R��25��(��)�A�䂪�Ƃ̂Q�l�̎q�ǂ��̂����̉��̎q(��)���A���w�Z�𑲋Ƃ����B���T���̑̈�ق̗��o�Ȃɍ��鎄����́A�䂪���͂悭������B�Ȃɂ���A�N���X�̍őO��ɂ���̂�����B�v���N�����U�N�O�̓��w���A���̓N���X�̐擪��j�̎q�Ǝ���Ȃ��Ȃ������B�֎q�ɍ��|�������͑������ɓ͂����A�������u�����u���������Ă����B�U�N��̑��Ǝ��ł͂�������Ɨ��������ɂ��A�L���b�Ƃ����ڂ��őO�������Ă���B�������A���o�Ȃ̎��̂ق��́A�������Č��悤�Ƃ͂��Ȃ��B�p������������ł��낤�B�����őO��ɂ��闝�R�͂�����B���w���Ɠ������A�u�O�ւȂ炦�v����ƁA�O�ɐl�����Ȃ����炾�B�������A�{�l�̖��_�̂��߂ɏq�ׂĂ����ƁA���Ǝ��̓���͐擪�ł͂Ȃ������B���̂U�N�̊ԂɁA�擪�̈ʒu�𑼎҂ɏ��邱�Ƃɐ����������炾�B�������A�S�ɕ��ԍ���̌`���ł́A�擪����Q�Ԗڂ̔w�̒Ⴓ�ł́A�őO��Ɉʒu���邱�ƂƂȂ����B

�@�Q�N�O�̌Z�̎��Ɠ��l�ɁA���Ɛ���l�ЂƂ肪�A�d��̃}�C�N�̑O�ňꌾ�����ʂ��}�����B����b�����͓��Ɍ��܂肪�Ȃ��炵���A�����A���ɂȂ肽���Ƃ��A���w���ɂȂ����牽���������Ƃ��A�ǂ�ȑ�l�ɂȂ肽���Ƃ��A���ꂼ�ꂪ���܂��܂ł������B���āA�䂪���̔Ԃ��}�����B�Q�N�O�̌Z�́u�G��`���̂��D���Ȃ̂ŁA���w���ɂȂ�������p���ɓ���v�Əq�ׂ����A���̈ꌾ�͏����̎d���ł������B�u���́A�傫���Ȃ�����A�ۈ�m�ɂȂ肽���ł��v�B�\�\ �Q�N�O�̌Z�̎��́u�����I�v�ƂȂ������A���x�̖��̏ꍇ�͕��R�Ǝ~�߂邱�Ƃ��ł����B���̂ق��ɐ���ς���Ȃ���������ł���B����ŁA�Ȃ��ۈ�m�Ȃ̂��낤���A�Ƃ̋^�O�������Ȃ������B�ʏ�Ȃ�A���炩���ߕ�������Ă���ꍇ�������A�g�Ȃ��H�h�ƂȂ�̂ł��낤���B�����ɂ́A�d��ł̈ꌾ���Z�̎��Ɍo�����A�������Ƃ����C���ŕ��������]�T���������̂ƁA�˔��q���Ȃ��d�����e�ł͂Ȃ���������ł��낤�B�������A���̎d�����e���A���܂�ɂ��g�߂ɑ��݂�����̂ł��������߁A���q���������ʂ��Ȃ��ɂ��날�炸�B���������A�����Ƃ���ɂ�����̂��Ă���Ă��ǂ������̂ł͂Ȃ����Ǝv�����������̂����B �@�Q�N�O�̌Z�̎��Ɠ��l�ɁA���Ɛ���l�ЂƂ肪�A�d��̃}�C�N�̑O�ňꌾ�����ʂ��}�����B����b�����͓��Ɍ��܂肪�Ȃ��炵���A�����A���ɂȂ肽���Ƃ��A���w���ɂȂ����牽���������Ƃ��A�ǂ�ȑ�l�ɂȂ肽���Ƃ��A���ꂼ�ꂪ���܂��܂ł������B���āA�䂪���̔Ԃ��}�����B�Q�N�O�̌Z�́u�G��`���̂��D���Ȃ̂ŁA���w���ɂȂ�������p���ɓ���v�Əq�ׂ����A���̈ꌾ�͏����̎d���ł������B�u���́A�傫���Ȃ�����A�ۈ�m�ɂȂ肽���ł��v�B�\�\ �Q�N�O�̌Z�̎��́u�����I�v�ƂȂ������A���x�̖��̏ꍇ�͕��R�Ǝ~�߂邱�Ƃ��ł����B���̂ق��ɐ���ς���Ȃ���������ł���B����ŁA�Ȃ��ۈ�m�Ȃ̂��낤���A�Ƃ̋^�O�������Ȃ������B�ʏ�Ȃ�A���炩���ߕ�������Ă���ꍇ�������A�g�Ȃ��H�h�ƂȂ�̂ł��낤���B�����ɂ́A�d��ł̈ꌾ���Z�̎��Ɍo�����A�������Ƃ����C���ŕ��������]�T���������̂ƁA�˔��q���Ȃ��d�����e�ł͂Ȃ���������ł��낤�B�������A���̎d�����e���A���܂�ɂ��g�߂ɑ��݂�����̂ł��������߁A���q���������ʂ��Ȃ��ɂ��날�炸�B���������A�����Ƃ���ɂ�����̂��Ă���Ă��ǂ������̂ł͂Ȃ����Ǝv�����������̂����B

�@�Z�̎��Ɠ��l�ɁA�u�������̓��Ɂv���̂�ꂽ�B���̉̂Ȃ��ɂ͑��Ǝ��͌}�����Ȃ��Ƃ�����قǂɁB�����A���Ƃ��ẮA�u�������Ƃ��Ƃ��v���o�ꂵ�Ȃ��̂��₵���B���Ǝ��ƂȂ�A�u�������͂Ƃ��Ƃ��v�͒�Ԃ̃C���[�W�Ȃ̂�����B

�@�Z�������A���w�Z�T�N�E�U�N�̂Q�N�Ԃ��A����搶���S�C�߂Ă��ꂽ�B�Z�Ɩ��ł͐��i�������Ԃ�قȂ�̂ŁA���������Ă�������搶�́A�ǂ̂悤�ɂQ�l������ׂĂ������낤���B�������тꂽ�܂܂ŁA���Ǝ����}���Ă��܂����B���t�͉��N���œ]�C���Ă����B�V�N�x���}�������ɁA����搶�͌Z�����ʂ������w�Z�ɁA�����������Ă����̂��낤���B�������Ƃ����킯�ł��Ȃ��̂ɁA����Ȃ��Ƃ��l����ƁA�₵��������B�R��25���A�w�Z�̍��͈�ĂɊJ���͂��߂��B

�@�u������ړ��v�Ƃ͂悭���������̂ł���B�������ԋ߂ɍT�������{�́A�������H����Ԃ���s�@���A���{������ړ��Łg�����l�߁h��ԂƂȂ�B���̒��ɍ������ĉ䂪��Ƃ��A�������J�~����̎��Ƃʼn߂������߂ɔN���ɉH�c��s�ꂩ���ї������B �@�u������ړ��v�Ƃ͂悭���������̂ł���B�������ԋ߂ɍT�������{�́A�������H����Ԃ���s�@���A���{������ړ��Łg�����l�߁h��ԂƂȂ�B���̒��ɍ������ĉ䂪��Ƃ��A�������J�~����̎��Ƃʼn߂������߂ɔN���ɉH�c��s�ꂩ���ї������B

�@�䂪��Ƃ���s�@��̌�����̂́A�N���̋A�Ȏ��̂݁B�Ă͎��̎��ƁE����A�Ȃ���̂ŁA��ʎ�i�͓��C���V�����ƂȂ�B�u��s�@�͖{���͗��p�������Ȃ��v�ƃJ�~����͌����B�Ȃɂ����ƂS�l�̉�����p��20���~���Ă��܂��̂�����B�u�V�����𗘗p�������v�ƃJ�~����͌������A�q�ǂ������̓m�[��˂�����B��́A�V�������Ǝ��Ԃ�������A���Ă��܂�����B������́A��s�@�ɏ�肽������ł���B���͂ǂ���ł��ǂ��̂����A�V�����̏ꍇ�͎w�茔�擾�̔C�������ɉۂ�����̂ŁA�ł���Δ�s�@�ł����Ăق����B

�J�~����̎��Ƃ͎l���̍��쌧�B�Ƃ͌����Ă��A�����̖�ɋ߂��̂ŁA�Ŋ��̋�`�͓�����`�ƂȂ�B����́A��ɓ�������Ƃ����]���̃p�^�[���ł͂Ȃ��A���O�ɓ�����`�ɍ~�藧�����B

�@�u�l���͒g�����v�Ƃ����̂��A�A�Ȃ̂��тɖ��키��ۂł��������A���̔N���͈���Ă����B�u�������܂̓�����`�̋C���͂W���ƂȂ��Ă��܂��v�Ƃ̋@���A�i�E���X�ǂ���A������`�͊��������B����ł��z�������A�����Ԃ͒g�����B���z�������������瓿����`�ɍ~�藧���Ƃ͂Ȃ��������߁A�o�X�œ����w�ɓ�����A�s�������ƂȂ����B�ŏ��Ɍ��������̂͏�R�̓�����ՁB�������A���������A�����������߁A��Փ�����A�����ɂt�^�[���B�u���R�ɍs�������v�Ƃ̑��q�̗v��������A�w�̔��Α��̔��R�Ɍ��������B�W��280���قǂ́u���R�v�͉f��̕���ƂȂ����炵���A�R�����������[�v�E�F�C�ɏ�Ԃ����r�[�A���q�́u���̏�ʂ��f��ɏo�Ă����v�Ǝ����B�N�����Ƃ����̂ɁA���g���̃J�b�v���⎄�����̂悤�ȉƑ��A�ꂪ�R����K��Ă����B

�@�R���͊����I�B���������A��܂ō~���Ă����B�R�����琼�̕��p�͎l���̎R�X�B�ፑ�炿�̎��ɂ͂����ɂ킩��u����͐�_�B�Ⴊ�~���Ă���v�B����A�k�����̓����s���͗z�������Ă���B�R���ւ��ĂāA�V�C��������Ă���̂��B�����������A�R���̃��X�g�����͋x�فB�����́u���_�v�ƌĂꂽ�|���g�K���l���Љ��u�����G�X�فv���x�فB�f��u���R�v���Љ���R���̗��ĊŔ��ǂދC�͂������A��X�͑����Ƀ��[�v�E�F�C�ʼn��R�ƂȂ����B���[�v�E�F�C�[(�ӂ���)�̏�ԏꏊ�́u���g�x���فv�����ł��邪�A���g�x���ق����̓��͋x�فB���肯������̔��R�ł������B

�@�N���Ƃ����g���̍���B���������N�v���̂����A�m��Ȃ��̎��Ȃ����X�o�ꂷ��B�̔ԑg������@��Ȃ��Ƃ�������܂ł����A����Ԃ��A�����I�ɗ��s��̂����Ȃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃł�����B�q�ǂ����������̔ԑg������̂ŁA�����K�R�I�ɑS�����邱�ƂƂȂ����B����̍g���̍���ōł���ۂɎc�����̂́A�u�R�u�N���v�́u�Q�v�B�i����̏Ε����ߕr����̃A�V�X�g�̉e�������邾�낤���A�ȂƂ��̉̏��͂ɂ͑傫�Ȋ��������ڂ����B���R�[�h���܂��[���̂����Ƃ���B

�@�u�g���v���I���A���悢��u���w�v�B����̃J�l���苿���Ȃ��A��X�͕�����15���قǂ́u�c�m����t�v�֏o�������B�A�Ȏ��̗₦�₦�Ƃ��������Ƃ͈قȂ�A�钆�ł͂��邪�v�����قNJ����͂Ȃ��A�f�����������͂Ȃ�Ȃ��B���Ԃ��ƂȂ��A���Q�肪�ł����B���́u�c�m����t�v�͒���̑P�����̂悤�ɁA���̐^���ɐ^���ÂȒʘH������A������ʂ�Ό䗘�v������Ƃ������ƂŁA���Q�肵���l�������玟�ւƒʘH�ɏ����Ă����B���R�ɉ�X�����ւƓ������B�ʘH�̋����͒Z���A�����ɕ\�ɏo��̂����A���ɓ������������q�Ȃǂ́A�s���Ȑ��������Ă����B���̋������o��Ƃ��́A�J�~����͂����̂悤�ɖ�X�Ń��m���B���̈�����g���₷�̂ł���B�g�g�͗́h�Ƃ͂悭���������́E�E�E�E�g�m�͗́h�����������H�B

�@���������l���������ɓ���ƁA���i�̋C��ɖ߂����B�J�~����̎��Ƃ͎R�ɂ��C�݂ɂ��߂��A���ӂ�c��ڂ┨�������A�߂��𑖂鍑��11�����ɉ����Ăi�q�������������Ɠ���������ł���B���ƃJ�~����͂R���S���̋A�Ȃ��̂�т�߂����A�q�ǂ��������c���Ĉꑫ��Ɏd�����҂����ɖ߂����B����A�J�~����̘V�e�́A�u���Ă����ꂽ���Q�l�̐��b�ɒǂ�����X�ƂȂ����B�O��A�q�ǂ������ň����������ƂɎc��悤�ɂȂ��Ă���̂ł���B�q�ǂ��������v���������̂ŁA��N�Ă̕���̋A�Ȃł��A�e�������ɖ߂������Ƃ��A�q�ǂ��͐����A����Ɏc��悤�ɂȂ��Ă���B�u�����A�����ւ��v�Ƃ́A�J�~����̘V�e�̌���k�B����ǂ��{�S�́A���ꂵ���悤�ł�����B

�@�����̊y���݂͎d���ɒǂ��邱�ƂȂ��A�������ƃe���r�������邱�ƂƁA���Ԃł��A���R�[�������߂邱�ƁA�����Ēm�l����̔N�Ɉ�x�̕ւ肪�͂����Ƃł���B�D���ȃX�|�[�c�ԑg���e���r�ɉf���Ȃ���r�[�������݁A�N���߂Ă��ꂱ��v���߂��炷�̂��A���̎����Ȃ�ł͂̂��ƁB���݂������������̔N����d�ˁA���ꂼ��ɐl�������ł���ɂ�������炸�A�N���߂�]���ɂ́A���Ɋ撣���Ă������̍��̏�Ԃ̂܂܂̗F���f���o����Ă���B�N���͂��肪�������̂��B���̔N���Ɉꌾ���������B���߂ċߋ����炢�͍ڂ��Ăق����Ǝv���B�Ȃ��ɂ́A�q�ǂ��̎ʐ^�����ڂ��āA���g�̋ߋ��͈ꌾ�������ĂȂ����̂�����B��鑤�Ƃ��ẮA�q�ǂ��̎ʐ^�����A���g�̎ʐ^��ߋ���m�肽���̂��B�ł���p�[�g�i�[�̊�����Ă݂����B

�@���������ɂ͖��N�A����̎��Ƃ����}�ւ��͂��B���g�͖݂ƒ����B�݂͎��Ƃł��Ă���A�����ł���B�����͐e��������̎R���Ŏd���߁A�����̂��A�P�s���炢�̌ł܂�ɂ��đ����Ă���B����͂��̓��̌ł܂肪10���͂���ꂽ�B�Ⓚ�ɂɓ��肫��Ȃ��̂ŁA�͂���ꂽ���̓����痢�q�ɏo���n���ƂȂ����B�V�V��͓���̉��l�ł��邪�A���������Ă��A����܂���ςł���B�䂪�Ƃł͂��łɃJ���[�A�����Ⴊ�ɒ������o�ꂵ�Ă���B��������ŕ�炵�Ă����q�ǂ��̍��́A�~�͖����A���A�E�T�M�A�����A��܂ǂ�Ȃǂ̓����H��ɓo�ꂵ�A�Ⓚ�ɂ��J����Ƃ����̓��̌ł܂肪�������Ƌl�܂��Ă����B�u�����܂����v�ƒm�l�͌������A�����ł͂��Ȃ�Ȃ��B���̂����A���͓����ɗ���܂ň�x���A������H�ׂ����Ƃ͂Ȃ������B

�@���₩�Ȑ����͂����ƌ����Ԃɉ߂��A�����̂��킽����������ɕ����߂����B����ǂ��H��ɂ͕���ƍ���̗�������͂����݂���������������A�����̓f���ƗⓀ�ɂɋ�������Ă���B�����A�H���̂ق��͓���̏�Ԃɖ߂肻���ɂȂ��B�������A�A���R�[���͐������I���ƂƂ��ɏ����������B����A�J�~����̑̌^�́g�g�͗́h�ƂȂ��Ă���B

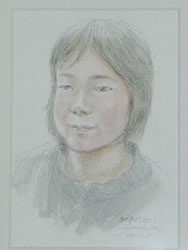

���ʐ^�́A���R�R���̐Δ�

�@�S�[���f���E�B�[�N���g���āA�ꔑ�̉Ƒ����s�ɏo�����܂����B�u�q�ǂ��������e�ƈꏏ�ɏo�����Ă���鎞���́A�����ƌ����ԁv�̒m�l�̐��ɂ��Ȃ�����A�Q�N�O����n�߂��N�Ɉ�x�̉Ƒ����s�́A�Q�N�O�����s�A��N���R�����̉͌��A�����č���͓ޗǁB�J�~����������A�y�d��ɂȂ�Ȃ��Ǝd�����x�߂邩�ǂ����킩��Ȃ����߁A��T�ԑO�Ɍ��ʂ��������肳�܁B�u�ޗǂɍs�������v�Ƃ̎q�ǂ��̗v���ɉ����h�T���ƂȂ������̂́A�悤�₭�T�����Ă��h�͑��̖�c�ł����B�u���̃z�e�����B��A�Ă����v�ƃJ�~���獐�����A�u���`�A�����v�Ƌ��Ԏ��B���������Ɠޗǂ̊Ԃ͈ӊO�Ƌ߂����Ƃ��A�o�����Ă݂Ēm��܂����B �@�S�[���f���E�B�[�N���g���āA�ꔑ�̉Ƒ����s�ɏo�����܂����B�u�q�ǂ��������e�ƈꏏ�ɏo�����Ă���鎞���́A�����ƌ����ԁv�̒m�l�̐��ɂ��Ȃ�����A�Q�N�O����n�߂��N�Ɉ�x�̉Ƒ����s�́A�Q�N�O�����s�A��N���R�����̉͌��A�����č���͓ޗǁB�J�~����������A�y�d��ɂȂ�Ȃ��Ǝd�����x�߂邩�ǂ����킩��Ȃ����߁A��T�ԑO�Ɍ��ʂ��������肳�܁B�u�ޗǂɍs�������v�Ƃ̎q�ǂ��̗v���ɉ����h�T���ƂȂ������̂́A�悤�₭�T�����Ă��h�͑��̖�c�ł����B�u���̃z�e�����B��A�Ă����v�ƃJ�~���獐�����A�u���`�A�����v�Ƌ��Ԏ��B���������Ɠޗǂ̊Ԃ͈ӊO�Ƌ߂����Ƃ��A�o�����Ă݂Ēm��܂����B

�@�T���S��(��)�ߑO�W��10���A�䂪�Ƃ��o���B�o�X�ōŊ��̉w�Ɍ������A��������i�q�������œ����w�ցB�w��Ȃ͔����Ȃ̂ŁA30���͕��Ԋo��ŐV�����z�[���ցB�Ƃ��낪�z�[���̓K���K���B�y���Łu�̂��ݍ��v���R�Ȃ̋։��ԗ��ɍ��邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�ޗǂ͋��s����ł���ォ��ł��A�d�Ԃœ������炢�̋����B11��47���ɋ��s�����肽��X�́A�ߓS���s���ɏ�ԁB��50���ŋߓS�ޗljw�ɓ������܂����B�����͌ߌ�P���ɂȂ邩�Ȃ�Ȃ����B�Ƃ��o�ĂT���Ԃ�������Ȃ������ɓޗǂɓ������Ă��܂��܂����B

�@�V��͔��܂�B�������Ȃ��������Ȃ��B�ŏ��Ɍ��������̂͋������B�q�ǂ������̂��ړ��Ắu���v�B��т��ޗnj����Ȃ̂Ŏ������������ɕ��������ɂ���A�l�ԂƂ����ǂ��V���b�^�[�Ɏ��܂��Ă��܂��B�����݂����q�ǂ������́A�s����X�Ŏ��ƋY��Ă��܂����B

�@�������̎��͓��厛�B�����O�ɂ��Č������ԓy�Y�����ʂ�ɂ́A���̒������畉���̊ό��q�ł������������Ă��܂��B�u�ޗǂ֍s������A�܂��͑啧�v�ƌ����悤�ɁA���厛�͂������ό��q�ł����B �@�������̎��͓��厛�B�����O�ɂ��Č������ԓy�Y�����ʂ�ɂ́A���̒������畉���̊ό��q�ł������������Ă��܂��B�u�ޗǂ֍s������A�܂��͑啧�v�ƌ����悤�ɁA���厛�͂������ό��q�ł����B

�@���厛����ɂ�����X�����Ɍ��������̂͏t����ЁB�������A�����܂ł̊ԂɁA�����Ƃ��Ȏ��Ԃ��₵�Ă������߁A�t����Ђ͓����܂ōs���Ăt�^�[���B���̖�A���̐痢�����i�L���s�j�ɏZ�ރJ�~����̌Z�v�w��ɏ�����Ă��邽�߁A���܂�x���܂œޗǂɂƂǂ܂邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł��B�t����Ђ���ɂ�����X�́A�ᑐ�R�ɕ����]���B�}���z�̎ŎR���t�E�t�E�����Ȃ���o��A�ޗǂ̊X����]���܂����B

�@�Z�v�w��ō����ȗ[�H�����y���ɂȂ�A���̖�c�̃z�e���ɓ������̂͌ߌ�10��30���߂��B���͂��̃z�e���A�`�F�b�N�C���̏������u�ߌ�10������v�Ƃ����A���̎����Ȃ�ł͂̓��ʎd���݁B���̂����[�H�͕t���Ȃ��Ƃ����㕨�B���ʓI�ɂ́A�Z�v�w��ɂ��s�����Ƃ��ł����̂ŁA�D�s���ł͂���܂����B

�@���T��(�y)�B�O���̓V�C�\��ł́u���͉J�v�ɂ�������炸�A�z�e���̑����猩����́A����B���H���ς܂�����s�́A���W��40���Ƀz�e�����o���B�u����ɍs�������v�Ƃ̂��˂Ă���̎q�ǂ��̊肢�ɉ����A����u��������v�ʼn��ԁB�w�������ƎႢ��������������Q�����Ă��܂����B�߂��̑���z�[���ł��̓��A�l�C�O���[�v�̃R���T�[�g������炵���A�u�`�P�b�g�������Ă��������v�Ƃ̎����f�������̎q�����������ɗ����Ă��܂����B

�@����ɂ͒��߂��܂ő؍݁B��s�͂ӂ����ѓޗǂցB�u��t�����������v�ƌ����̂ŁA�u���m���w�v���ԁB��t���̎��͖@�����ɍs���\��ł������A���̎q(���w�U�N�̖�)���ޗnj����ɍs�������Ƃ�����͂��߁A��t�����I������s�͍ēx�A�ߓS�ޗljw�ɒ��s�B����ƃJ�~���t����Ђւǂ����Ă��s�������ƌ����̂ŁA�ޗnj��������t����Ђփe�N�e�N�ƁB�t����Ђ̓r������͍��x�͏�̎q(���w�Q�N�̑��q)��������͂��߂܂����B�u�I���͖@�����֍s�����������v�ƁB�����J�~��������q���u�������֍s�������A����A���������v�Ƃ킪�܂ܕ���B����Ȏ��͓����������Ă������́B�����݂��A������E���E�����Ă��鎭�ɁA�q�ǂ��ƃJ�~������Ȃ��߂Ă��炤���Ƃɂ��܂����B �@����ɂ͒��߂��܂ő؍݁B��s�͂ӂ����ѓޗǂցB�u��t�����������v�ƌ����̂ŁA�u���m���w�v���ԁB��t���̎��͖@�����ɍs���\��ł������A���̎q(���w�U�N�̖�)���ޗnj����ɍs�������Ƃ�����͂��߁A��t�����I������s�͍ēx�A�ߓS�ޗljw�ɒ��s�B����ƃJ�~���t����Ђւǂ����Ă��s�������ƌ����̂ŁA�ޗnj��������t����Ђփe�N�e�N�ƁB�t����Ђ̓r������͍��x�͏�̎q(���w�Q�N�̑��q)��������͂��߂܂����B�u�I���͖@�����֍s�����������v�ƁB�����J�~��������q���u�������֍s�������A����A���������v�Ƃ킪�܂ܕ���B����Ȏ��͓����������Ă������́B�����݂��A������E���E�����Ă��鎭�ɁA�q�ǂ��ƃJ�~������Ȃ��߂Ă��炤���Ƃɂ��܂����B

�@�A�H�̐V���������R�Ɏ��R�ȁB���̓��̒��́u�����ɐV�����ō����ċA�邩�v�B���̂��d�����ē����݂̓��J�~����́u������Ɓ`�A�}���Ȃ��ł�v�̓{��̐���K�ڂɁA���炩���ߒ��ׂĂ��������n���̐V������_���āA�z�[���}�����B���łɉ��l������ł��܂������A�n���Ƃ������������āA���Ԏ��Ԃ�15���O�ł������ɂ�������炸�A�ߌ�V��27�����́u�̂��݁v�ɂ䂤�䂤���邱�Ƃ��ł��܂����B�ƂɋA�������̂͌ߌ�11��10���B�ꔑ�ł��\���Ɋy���߂�ޗǂ̗��ł����B

�@�ޗǂ̊��z���ꌾ�B�ޗǂ͋��s�ƈقȂ�A���ǂ��낪���_�ɏW�����Ă��邽�߁A�Z���Ԃő����̃X�|�b�g���ς邱�Ƃ��ł��܂��B����o�����������������厛���t����Ђ��ᑐ�R���A�ߓS�ޗljw����k���ŏ\���ɍs���鋗���B�������A�ޗnj������ł��邽�߁A����������Ƃ���ɂ��܂��B�Ƒ��A��ɂ͂����Ă��̏ꏊ�Ƃ�����ł��傤�B�������A����������A����Ȃɂ͉�������܂���B��_�́A�������̏ꏊ�ɕ����čs�����Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ́A�u��������v�Ƃ������ƁB���s�̏ꍇ�̓X�|�b�g�����������ɓ_�݂��Ă��邽�߁A�o�X�Ȃǂ̌�ʎ�i���g�����ƂɂȂ�܂����A�ޗǂ̏ꍇ�́A�ߓS�ޗljw���ӂ̓p�X�Ȃǂɏ���Ă���ʏa���������āA���Ԃ��]�v�ɂ������Ă��܂����ƂɂȂ�܂��B���������āA�����̋�����������Ƃ�O��ɂ��Ȃ��v���������Ă�ׂ����Ǝv���܂��B�u����͔����̗��Ɣɍs�������v�Ǝq�ǂ��ƃJ�~����̌��t�B�J�l�ƃq�}������l�B

�@�Q��20���A48�̒a�������}�����B�w�Z����A���ė����q�ǂ��������u�a�������߂łƂ��v�ƌ����Ă��ꂽ���A���̍ɂȂ��āA���ꂵ�����Ȃ��B������肩�N�X�A�̗͂̌��ނɂ��̂̂��Ă���̂�����B �@�Q��20���A48�̒a�������}�����B�w�Z����A���ė����q�ǂ��������u�a�������߂łƂ��v�ƌ����Ă��ꂽ���A���̍ɂȂ��āA���ꂵ�����Ȃ��B������肩�N�X�A�̗͂̌��ނɂ��̂̂��Ă���̂�����B

�@�u���̍ɂȂ��āv�ƋL���Ă݂͂����A���̂����a�������}���āA���ꂵ���ȂǂƎv�������Ƃ́A�����炭��x���Ȃ������̂ł͂Ȃ����B�����āu���ꂵ���v�Ǝv�����Ƃ����������Ƃ���A��l�̒��ԓ��������20�̒a�����ƁA�t�������Ă����ޏ������j�������Ă��ꂽ�����̒a�������炢�ł��낤���B���ƂQ�N�������50�̑��ɂȂ邩�Ǝv���ƁA�a�������}����̂����������ɂȂ�B����҂ւ̃J�E���g�_�E�����B

�@���āA�a�����̖�B�䂪�Ƃ̐H��ɂ̓o�[�X�f�[�P�[�L���̂��������B�������[�\�N���S�{�A�ׂ����[�\�N���W�{�B����Ɏq�ǂ��������āA�J�~����́u����a������E�E�E�E�v�́u�����v�ɂ̂��Ĉ�C�ɉ𐁂������B���̖͂ʁX�͂ǂ����킩��Ȃ����A�{�l�͊��S�Ƀs�G���ł���B�P�[�L���S�������ĐH�ׁA�H�I��������Ƃ͉����Ȃ��������̂悤�ɕ��i�̐������n�܂����B

�@��N�Ɉ��������A�q�ǂ������������Ńv���[���g���Ă��ꂽ�B���N�́A�l�N�^�C�ƃx���g�B���i�A�l���Ĕ������悤�ɂ��v�����A���̌�A�l�N�^�C�ƃx���g�̊��p�ɂ��Ă̎���͊��Ă��Ȃ��B

�@��N�̓G�v�������v���[���g�������B��������䏊�d�������Ƃ́A�q�ǂ���������ẴJ�~����̎w�߂��Ǝv�����A���̃G�v�������䂪�g�ɂ���ꂽ���Ԃ͂����Z���A�����Ɏq�ǂ������̊w�Z�̉ƒ�Ȏ��Ƃ̂��߂ɁA�Ƃ̒�����p���������B�����Ď��́A����������炸�A�]���̉��ꂽ�G�v�����ő䏊�ɒǂ��Ă���B���̂����Ƀl�N�^�C�ƃx���g���䂪�Ƃ�����������A����܂Œ��p���Ă��������̃l�N�^�C�ƂЂъ��ꂽ�x���g���A�ӂ����щ䂪�g�ɂ܂Ƃ��邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B���ɉf���o�����48�̉䂪�g�́A�����ł���B

�@�S�N�Ԃ�́u�Ԋ��܂�v��11���R��(��)����T��(��)�܂ŁA�����s�]����̖��̓������ŊJ����A�R���͒P�g�ŁA�S���͏��w�T�N�̖���A��ĎQ�������B�u�Ԋ��܂�v�Ŋy���݂ɂ��Ă���̂͒�������̕����s���B���܂��Ƃ��߂��g������q�h���o������킯�ł͂Ȃ����A����Ƌq�Ȃ���̊������肾�����͋C�����܂�Ȃ��B���N�́A�؍��̃R�[���X�O���[�v�u�T���E�g�D�b�E�\���v�ƁA���b�N�o���h�u�\�E���E�t�����[�E���j�I���v(�ʐ^�Q��)�̃X�e�[�W���y���B �@�S�N�Ԃ�́u�Ԋ��܂�v��11���R��(��)����T��(��)�܂ŁA�����s�]����̖��̓������ŊJ����A�R���͒P�g�ŁA�S���͏��w�T�N�̖���A��ĎQ�������B�u�Ԋ��܂�v�Ŋy���݂ɂ��Ă���̂͒�������̕����s���B���܂��Ƃ��߂��g������q�h���o������킯�ł͂Ȃ����A����Ƌq�Ȃ���̊������肾�����͋C�����܂�Ȃ��B���N�́A�؍��̃R�[���X�O���[�v�u�T���E�g�D�b�E�\���v�ƁA���b�N�o���h�u�\�E���E�t�����[�E���j�I���v(�ʐ^�Q��)�̃X�e�[�W���y���B

�@���킹�āA�e�n�̕��Y�X������̂��������낢�B�K���������̂��u�⋛�̉��Ă��v�Ɓu�z�O���낵�����v�B�u�ܕ������v��u��낤�ǂ�v���̂Ă��������A�����ɂ��ǂ蒅���܂łɕ���t�ɂȂ��Ă��܂��̂��ɂ����B�Ƃ��낪����́u�z�O���낵�����v����������Ȃ������B���̂��������ɕ��Y�X������̂Ō����Ƃ����̂�������Ȃ����A�����H�ׂ��ɏI������̂��S�c��ł���B

�@�H�ׂ邾���łȂ��A���������y���B�������ǂ����͂킩��Ȃ����A�u�s�ꉿ�i�̔��z�ȉ��v�ȂǂƂ����X���̓\�莆������ƁA���������Ă��܂��B�œX���\���Ă���Ƃ����G�ꍞ�݂̕��Y�X�ł́A�r��̃|�V�F�b�g�o�b�O��900�~�ōw���B��o�U�[�����ł͂Q�{��1,000�~�̃l�N�^�C���w�������B�䂪�q�͂܂����w�T�N�Ƃ������Ƃ������Ă����蕨�ɋ����������A�r�Ɋ����I�V�����i�Ȃǂ��w���B�����悤�ȏ��̎q�����l���A���̓X�ɂ͗�������Ă����B �@�H�ׂ邾���łȂ��A���������y���B�������ǂ����͂킩��Ȃ����A�u�s�ꉿ�i�̔��z�ȉ��v�ȂǂƂ����X���̓\�莆������ƁA���������Ă��܂��B�œX���\���Ă���Ƃ����G�ꍞ�݂̕��Y�X�ł́A�r��̃|�V�F�b�g�o�b�O��900�~�ōw���B��o�U�[�����ł͂Q�{��1,000�~�̃l�N�^�C���w�������B�䂪�q�͂܂����w�T�N�Ƃ������Ƃ������Ă����蕨�ɋ����������A�r�Ɋ����I�V�����i�Ȃǂ��w���B�����悤�ȏ��̎q�����l���A���̓X�ɂ͗�������Ă����B

�@�ŏI���̂T��(��)�͎d�������������߂ɎQ���ł��Ȃ��������A�D�V�Ɍb�܂ꂽ�O���Ԃ̂����ł��ō��̓V�C�B���̓��̓J�~���q�ǂ��Q�l��A��ĎQ�����A��������ɂ͈�x��������炸�ɁA�����ς甃�����ȂǂɏW���B���q(���w�P�N)�̓X�|�[�c�L��́u�r�[�����C�t���v�ɒ��킵�A���͎���G(�ʐ^�Q��)�������Ă�������B���̂������A�J�~����̓��m��H�ב������B

�O���Ԃ�20���l���Q�������u�Ԋ��܂�v���I���A���悢�旈�N�͈�Ēn���I���ƎQ�@�I���B�܂�C������|���A�n�`�}�L���������߂邱�̍��ł���B

�@���w�P�N�̑��q����������ċA�����B�������h����Ấu��56��͂��炭���h�̎ʐ��� �|�X�^�[�̕��v�ŕ\�����ꂽ�炵���B���q���ݐЂ���쒆�w�Z����͂W�l���\������A���q�͍ŗD�G�܂Ɏ����D�G�܁B�W�l�Ƃ��쒆�w�Z���p���ɍݐЂ��镔���ŁA���p�������|�X�^�[�̕��ɉ��傷�邱�ƂɂȂ����l�q�B�@���q�̃|�X�^�[�͂W���̒��{�Ɏs�����P�K���r�[�ɓW�����ꂽ�B�������A���͋A�ȂƓ}�̌��C��̂��߂ɁA�������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�s�����̐E������́u�q����̑��q����̍�i���W������Ă܂�����B�Ȃ��Ȃ��f���炵�������ł���v�ƌ���ꂽ���A���ĂȂ����߂ɁA�������������Ȃ������B �@���w�P�N�̑��q����������ċA�����B�������h����Ấu��56��͂��炭���h�̎ʐ��� �|�X�^�[�̕��v�ŕ\�����ꂽ�炵���B���q���ݐЂ���쒆�w�Z����͂W�l���\������A���q�͍ŗD�G�܂Ɏ����D�G�܁B�W�l�Ƃ��쒆�w�Z���p���ɍݐЂ��镔���ŁA���p�������|�X�^�[�̕��ɉ��傷�邱�ƂɂȂ����l�q�B�@���q�̃|�X�^�[�͂W���̒��{�Ɏs�����P�K���r�[�ɓW�����ꂽ�B�������A���͋A�ȂƓ}�̌��C��̂��߂ɁA�������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�s�����̐E������́u�q����̑��q����̍�i���W������Ă܂�����B�Ȃ��Ȃ��f���炵�������ł���v�ƌ���ꂽ���A���ĂȂ����߂ɁA�������������Ȃ������B

�@���̑��q������A�ʐ^���Ă������ċA�����B����́A���q���\�����ꂽ�\����ƁA�\�����ꂽ��i���ʐ^�Ɏ��߂����́B�\�����ꂽ�W�l�S���ɑ���ꂽ�Ƃ����B�����ŏ��߂đ��q�̍�i�ɂ��ڂɂ��������B

�@�e�̗~�ڂł��邱�Ƃ͂킩�邪�A�u�z�E�I�v�Ɗ��S������ꂽ�B���ꂪ�A�䂪���q���`������i�Ȃ̂��E�E�E�E�B���q�̕`���G�ɂ��Ă͕ۈ牀�̎�����ۈ�m����Ɂu��n����̕`���G�͂Ȃ��Ȃ��ǂ��ł���B���̊������Ɉ�ĂĂ��������ˁv�ƌ����Ă������̂��B�Ƃ��ɍ����܂ŁA�e�����q�̊��������ł����o���͂Ȃ��̂ŁA�쒆�w�Z���p���̌ږ�̎w�����A�����Ƒf���炵�������ɈႢ�Ȃ��ƁA���͏���Ɏv���Ă���B

�@�Ƃ���ŁA�ʐ^���ĂɎ��߂đ��悷��Ƃ́A�Ȃ�Ɛ��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�������w�Z�̎��ɁA�Z���ʐ����⒬�����w�Z�ʐ����ŕ\�����ꂽ���Ƃ����邪�A���̎��ɂ�������̂̓��_���ł������B���̂��߁A�������ǂ�ȍ�i��`�����̂��A�����ł͑S���o���Ă��Ȃ��B�ʐ^���Ăɍ�i���L�^����Ă���A��l�ɂȂ��Ă����̎��̎v���o���N�₩�ɂ������������B���q�̍�i�̏o���������A���h���̐��Ȃ͂��炢�ɁA�����A�����B

�@���q�����w���ɂȂ��ĂP�J�����}���悤�Ƃ��Ă���B���w�Z�̑��Ǝ��Ō����u���p���ɓ���v�����s���A�h�肻�����̂��Ŕ��p���ƊW������̂��Ȃ��̂��A�}���K�{�̃L�����N�^�[���m�[�g�ɕ`���ʂ��Ă���B���w�Z�̎��̓����h�Z�����������A���w�ɓ���ƃ����b�N�ɋ��ȏ������A�w�����ēo�Z���Ă���B�������w�̎��́A��̍��J�o���������͌��|���̔����J�o���ȊO�̓_���������̂ŁA�Ƃ܂ǂ��Ă���̂͐e�̕��B���w�Z�͉䂪�Ƃ���k����15���قǂ̂Ƃ���ɂ���B �@���q�����w���ɂȂ��ĂP�J�����}���悤�Ƃ��Ă���B���w�Z�̑��Ǝ��Ō����u���p���ɓ���v�����s���A�h�肻�����̂��Ŕ��p���ƊW������̂��Ȃ��̂��A�}���K�{�̃L�����N�^�[���m�[�g�ɕ`���ʂ��Ă���B���w�Z�̎��̓����h�Z�����������A���w�ɓ���ƃ����b�N�ɋ��ȏ������A�w�����ēo�Z���Ă���B�������w�̎��́A��̍��J�o���������͌��|���̔����J�o���ȊO�̓_���������̂ŁA�Ƃ܂ǂ��Ă���̂͐e�̕��B���w�Z�͉䂪�Ƃ���k����15���قǂ̂Ƃ���ɂ���B

�@���q�͎��ƈ���āA�F�����t�������������B���w�Z�̑��ƃA���o�������Ēm�����̂����A���q�́u���w�Z������100�l�̗F����������v���Ƃ�ړI�Ƃ��Ă����̂��������B���̐��ʂ��ǂ����͂킩��Ȃ����A���w�Z�̍��w�N�ɂȂ�ƁA�w�Z�̋A�莞�Ԃɉ䂪�ƂɗF�����������A��A�����[���A��Č��ւ̌˂��J����ƁA���w�N�̒j�̎q���S�`�T�l�͉Ƃ̒��ɂ���Ƃ����Ɍ���Ȃ��o���킵�Ă���B�������A��Ԃꂪ��肵�Ȃ��̂��A�������낢�B�����A�䂪�Ƃ������̗ǂ��ʒu�ɂ��������Ƃ��K�����Ă���B�Ȃɂ���A���w�Z�̍������A�����킽��Ƃ����ɉ䂪�Ƃ�����B�u�������v�u�����킽��v�Ƃ����Ă��A���w�Z����͓k���T���قǂł���A�q�ǂ������̉��Z�H�Ɉʒu���邱�Ƃ��A�q�ǂ������ɂ͊i�D�̏�ɂȂ��Ă����l�q�B

�@���w�����ɓ��钼�O�̏t�x�݁A���q�͗F�����Q�l���䂪�ƂɌĂсA�[�т��䂪�ƂŐH�ׁA���̂܂܉䂪�Ƃɂ����܂�������B�������w����ɂ͎v�������Ȃ����Ƃ��A���q�͂���Ă̂���̂ł���B�܂��A��l�œd�Ԃɏ���ċg�ˎ��̉f��قɉf����ςɍs���A����Ƃ��́A�F�����R�l�ƃo�X�ɏ���ĕ{���w�߂��̉f��ق։f����ςɍs�����B������A���̒��w����ɂ́A���蓾�Ȃ��s���ł���B�Ƃ͌����Ă��A�������w����̎��Ƃ́A�ƂĂ��F�������Ăׂ�悤�Ȃ���ł͂Ȃ��������A�f��ق��t�߂ɂ͂Ȃ��A�f����ς邽�߂ɂ͌������ݒn�܂ōs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǂɉ����A�ƂĂ��f����ς����ł͂Ȃ������̂����B

�@���ꂩ�瑧�q�����Ɠ��l�ɁA�ق̂��ȗ������A�ق̂��ȗ��ł���������悤�Ȓ��w�����𑗂��Ă����̂��Ǝv���ƁA�Ȃ����N���N����B���̑O�ɁA�e�Ƃ͌��������Ȃ��C����N���ɂȂ��Ă����̂�������Ȃ����B

�@�R��24��(��)�A���q(��n)�����w�Z�𑲋Ƃ����B���o�̈�l�Ƃ��ĉ��̑O�ʂɍ��鎄�̑O�ŁA���Ɛ�86�l(�j43�l�A��43�l)����l�ЂƂ�d��ɏオ��A���Ə؏������B�����āA���ꂼ�ꂪ����\�f�ɐ�����ꂽ�}�C�N�̑O�ŁA�v���o��������ꌾ���b���Ƃ�������ɂȂ��Ă����B �@�R��24��(��)�A���q(��n)�����w�Z�𑲋Ƃ����B���o�̈�l�Ƃ��ĉ��̑O�ʂɍ��鎄�̑O�ŁA���Ɛ�86�l(�j43�l�A��43�l)����l�ЂƂ�d��ɏオ��A���Ə؏������B�����āA���ꂼ�ꂪ����\�f�ɐ�����ꂽ�}�C�N�̑O�ŁA�v���o��������ꌾ���b���Ƃ�������ɂȂ��Ă����B

�U�N�Q�g�̉䂪�q���ْ������ʎ����Œd��ɂ�����B�S�C�̐搶�������ĂсA�䂪�q�͕��䐳�ʂōZ���搶���瑲�Ə؏������B�����ă}�C�N�̑O�ցB�g�䂪�q�͉���b���̂��낤���h�Ɗ��҂����A�g���Ɏ��Ēp���������艮������A�ْ����ĉ��������Ȃ��Ȃ�̂Łh�ȂǂƁA���̂ق����h�L�h�L��������B���ĉ䂪���q�̈ꌾ�A�u�l�͊G��`(��)���̂������Ȃ̂ŁA���w�Z�ɓ���������p���ɓ��肽���ł��v�ɂ́A�Ƃ��ɗ��o�ŏo�Ȃ��Ă������̖͂ʁX����́g�z�D"�̐����オ�������A���́g�G�b�H�h�ƂȂ����B�u������Ƒ҂āA���w�ɓ�������싅���ɓ�����Č����Ă�����Ȃ����v�B���̌˘f���̐��������������̂�����A���͂���́g�}�@�}�@�A�}���āh�Ƃ̎�萬�������������B

�@��T�ԑO�̒��w�Z�̑��Ǝ��ł��A���̓��̉䂪�q�̑��Ǝ��ł��A�u�������̓��Ɂv�Ƃ����̂�������ꂽ�B���̉̂�15�N�O�ɍ�ʌ������s�̎s���e�X���w�Z�́u�R�N���𑗂��v�ŁA�搶���������k�ւ̉����̂Ƃ��Ă����������́B�쎌�͓��Z�̍Z���搶�A��Ȃ͓��Z�̉��y���@�B����15�N�̊ԂɁA�u���ԂɑS���ɍL�������̂ł���B�܂����A���̓��A���R�[�h�X�ɒ������Ă������u�������̓��Ɂv�����^�����g���E�G�E���A�̂b�c���͂����B�u�������̒��ɁE�E�E�E�v�Ŏn�܂邱�̉̂́A�e�X���w�Z�̐搶�����łȂ��A�S���̐搶�̎q�ǂ������ɑ���v�������߂�ꂽ�A�����̉̂ł���B

�@����Ɍ������A���Ɛ���l�ЂƂ肪���X�Ƒ��Ǝ���ꂩ��ޏꂵ�Ă����B�Ō�ɒS�C�̐搶�����o���ɐ�������āA���߂����ی�҂◈�o�ɐ[�X�Ɨ������ƁA���͂��������̔���ɕ�܂ꂽ�B���́A�䂪�q�������܂ň�ĂĂ��ꂽ���t�Ɍ������ğӐg�̔���𑗂����B���肪�Ƃ��A���肪�Ƃ��A���肪�Ƃ��E�E�E�E�B�搶�̂������ŁA�䂪�q�́A���̈�N�ԁA�����̈�x���w�Z���x�ނ��ƂȂ��A���C�ɂU�N�Ԃ̏��w�Z�������I���邱�Ƃ��ł����B�{���ɂ��肪�Ƃ��B���̓��A���w�Z�̍��͈�Ăɍ炫�n�߂��B(2006�N�R��27��)

�@�Q��20���ɁA�܂�����Ƃ��Ă��܂����B����47��ځB�������炾�낤���A�n��̎q�ǂ���������u��������v�ƌ�����悤�ɂȂ����̂́B�ȑO�́u��������ł͂Ȃ��B�w���Z����x�ƌ����Ȃ����v�ƒ������Ă������̂����A���܂ł͉��̈�a�����Ȃ��u��������v���Ƃт����Ă���B �@�Q��20���ɁA�܂�����Ƃ��Ă��܂����B����47��ځB�������炾�낤���A�n��̎q�ǂ���������u��������v�ƌ�����悤�ɂȂ����̂́B�ȑO�́u��������ł͂Ȃ��B�w���Z����x�ƌ����Ȃ����v�ƒ������Ă������̂����A���܂ł͉��̈�a�����Ȃ��u��������v���Ƃт����Ă���B

�@20���}�����Ƃ��́u����20�ɂȂ����v�ƁA���X�̋C���������܂�A30���}�����Ƃ��́u�����A����30���v�ƁA���ߑ��B40�����Ă��܂����Ƃ��ɂ́A�u��������ɂȂ����̂��Ȃ��v�Ǝv�����A�u���₢��A�܂��܂��t�v�ƁA�J���Ԃ�����B������47�B���̔����������A���̓��������܂����Ȃ��Ă����B�J�~����́u���������A�����͒a�����������ˁB���߂łƂ��v�ƌ���ꂽ���A���߂ł������Ȃ��B��������A�����Ƒ����A��A�Ǝ������Ă��炢�������̂��ƁA�v���B

�@�Ƃ���Ŏq�ǂ������B���w�Z�U�N�̑��q(��n)�Ə��w�Z�S�N�̖�(�G)�������Â������o�������A�v���[���g�����ꂽ�B�q�ǂ��������Q�����Ƃɕ�݂��J���Ă݂�ƁA����̒�����͍��F�̃G�v�������B�v�킸�u�A�n�n�n�v�Ə��Ă��܂����B

�@�䂪�Ƃ͋������B�V���L�҂̃J�~����͋A�肪�������Ēx���B�K�R�I�Ɏ����[�т�S������B���p����G�v�����͈ȑO�͓���������A�u�Ԋ��܂�v�Ŕ��������̂����N�̊���ŘV���ڂ�āA���܂ł͈����ƂȂ��Ă���B�ɐ��A�G�v�����̐��n�̐F�Ə��X�F������Ȃ��Ȃ�������������A���܂肩�˂Ďq�ǂ��������p�ӂ����̂ł��낤�B�������A�R�N�O�̘r���v�Ƃ͈قȂ�A���G�ȐS���ł���B���̃v���[���g�́A�q�ǂ������݂̂Ȃ炸�A�u��������䏊�Ŏd���������I�v�Ƃ̃J�~����̒ʍ����܂܂�Ă���̂ł͂Ȃ����E�E�B

�@�j�������Ƃ͂�������ǁA�䂪�Ƃ͏��Ȃ��Ƃ��u�����j�ځv�ł͂Ȃ����낤���B���Z�𑲋Ƃ���29�N�B�̏d�͂���29�N�ԂłV�`�W�L�����������Ă��Ȃ��B����A�J�~����͎q�ǂ������܂�Ă��̂����A�ڂɌ����ĉ��ɍL�����Ă���B���܂�ɍL���肷���āA�ŋ߂Ƃ݂ɋA��x���B����������ɎA�x���Ȃ邻���ȁB�N�����Ă����N�D�ǎ����B

�@���āA�����̖�A���q�ƕ��C�ɓ���e�q�̉�b�����킳�ꂽ�B�u���ꂳ��̒a�����ɂ��G�v�������Ă�����A�H���������ƍ���Ă���邩������Ȃ���v�u��������v�u�ǂ����āH�v�u�����āA���ꂳ������̂́���������������v�u�I�C�I�C�A����Ȃ��ƁA���ꂳ��ɂ͐�Ɍ����Ȃ�B�H��������Ă���Ȃ��Ȃ邩��ȁv�B���q�̃Z���t�́A�������Ċ����ɂ͂ł��Ȃ��A�܂������A�g����������ʗE�C����ꌾ�h�ł������B�i2006�N�Q��21���j

�@�Q��20��(��)�͎���44�̒a�����B�s�c��c���ɂȂ���10�N�O�Ɣ�ׂāA�����Ԃ�u��������v�ɂȂ����i�@�ƁA44�̒a�������}�������̓��A���݂��݂Ƌ�������B�����ցA�w���ۈ珊����䂪�q�Q�l���A��B�₪�Ď��͗p�����ς܂��邽�߂ɁA�o�C�N�ŊO�ցB�����āA�ߌ�U��30�����A��B�Ƃ��낪�䂪�q�����Ȃ��B�ߏ��̗F�����̉Ƃɂł��V�тɍs�����ȁA�ƁA����ɐ����B �@�Q��20��(��)�͎���44�̒a�����B�s�c��c���ɂȂ���10�N�O�Ɣ�ׂāA�����Ԃ�u��������v�ɂȂ����i�@�ƁA44�̒a�������}�������̓��A���݂��݂Ƌ�������B�����ցA�w���ۈ珊����䂪�q�Q�l���A��B�₪�Ď��͗p�����ς܂��邽�߂ɁA�o�C�N�ŊO�ցB�����āA�ߌ�U��30�����A��B�Ƃ��낪�䂪�q�����Ȃ��B�ߏ��̗F�����̉Ƃɂł��V�тɍs�����ȁA�ƁA����ɐ����B

�@�u�������܁v�ƂQ�l���A���Ă����̂́A���ꂩ��15���o�������B�S�Ȃ����A���������̂Ȃ��Q�l�B�₪�ė[�H�̎x�x�������A�H�����ԂɁB�ƁA���w�Z�R�N���̑��q���������B�u��������A�a�������߂łƂ��v�B�����āA���̑O�Ɏ��܂������o���B�Ȃ낤�H�ƁA���܂��J����ƁA��F�̏����Ȕ��B������́A�r���v���o�Ă����B

�@���q�̌����Ƃ���ł́A�ߌ�U�����A����������w�k���́u���艮�v�ɂQ�l�ōs���A�r���v�����Ƃ̂��ƁB�����́H�̖₢�ɁA�u�������ɁA������������������������Ŕ������v�B

�@�u���艮�v�͉䂪�Ƃ����l�̑��ł��A�k��25���B�r���A���₪����A�Ԃ̉����̌�������������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������U�����Ƃ����A������͈Â��Ȃ��Ă���B�������A���q�����łȂ��A�N���X�ň�ԃ`�r�̏��w�Z�P�N���̖��ƈꏏ�Ƀe�N�e�N�ƕГ�25���]�̓��̂���u���艮�v�܂ōs���A�����������̂��������������Ă܂Ŏ��̒a�����v���[���g�������Ǝv���ƁA�W�`���Ƃ�����̂��������B���q���킭�u���̘r���v�͂T��~��荂����������ǁA���X�̐l���T��~�ɂ��Ă��ꂽ�v�B���ʂȂ�A���̍ہA�������ᔄ���Ȃǂɍs���āA�����̗~�������̂������Ă�����̂�����ǁA�ނ�́A���̘r���v�̂ݔ����Ă����Ƃ����B���ɂ́A���\���~�����鍋�Șr���v�����A�͂邩�ɍ��Șr���v�Ɍ������B

�@�Q����A���́u���艮�v�ɍs���āA���v�X�̌��l�ɘb�������������B�u�ߌ�U�������������ȁB�j�̎q�Ə��̎q�����āA�r���v�����Ă���̂Řb����������A�w��������̒a�����v���[���g���ɂ����x�ƁB�T��~���������Ă��Ȃ��Ƃ����̂ŁA�T��~�ɂ܂��Ă����܂����B�a�����v���[���g�Ƃ������ƂŔ����ɗ��鏬���Ȃ��q����́A���\���܂���v�B

�@���܁A���̍��r�ɂ́A����܂ł��Ă����Q���~�]�̘r���v�ɑ����āA�T��~�̘r���v��������Ă���B�Q���~�]�̘r���v�ɕ����Ȃ��m���Ȏ����A��������ƍ��݂Ȃ���B

�@�w�Z����́A���̐����A���̍ő�̉ۑ�ƂȂ��Ă��܂��B���Ɠ��e�ɃX���[�Y�ɏ���čs���鎙��������A�䂪�q�̂悤�ɁA�E���������Ȃ���A���������Ă������������܂��B

�@��N�S������w�Z�T�T�������X�^�[�g���A�V�w�K�w���v�̂����ƂɁA�w�Z���炪�i�s�B����ȂȂ��A���(�P��17��)�A�䂪�q���ʂ����w�Z�̎��ƎQ�ς��s�Ȃ��܂����B���łɏ�̎q�͏��w�Z�R�N���ɂȂ��Ă��܂����A���ƎQ�ςɏo�Ȃ���̂́A���͏��߂Ăł����B

�@�܂��A�P�N���̉��̎q�i���j�̎��Ƃɏo�ȁB���Ȃ͎Z���ŁA�u���艺����̂�������Z�v�B�u13�|�X���S�v(��j�̓����̏o������A�u11(�@)���X�v�́i�@�j�̂Ȃ��ɉ�������A�ǂ̂悤�ɂ��Ă��̓������o�����A�Ƃ��������e�B

�@����f���Ă��A���w�Z�P�N���́A�Â��ɐ搶�̘b�����Ƃ��ł��Ȃ��B�g�C���ɍs���q������B���̂��߁A�搶�͂��̎肱�̎�ŁA�q�ǂ����������ƂɏW������悤�ɕ������Ă����B

�@���ɏ��w�Z�R�N���̑��q�̎��Ƃɏo�ȁB���Ȃ̎��ƂŁu���̓����ɂ��āv���s�Ȃ��Ă����B

�@�����ł͂P�N���ƈ���āA���k�͂���Ȃ�Ɏ��ƂɏW�����Ă������A�搶�̐����������ɗ����ł���q�ƁA�u���`��v�ƔY�ݍ��ގq�ɕ�����Ă����B�ǂ̎q�������ł���悤�ɂƁA�搶�̋�S���ɂ��݂ł���ƕ��i�ł������B

�@���̃N���X��28�l�̐��k���B���q�̃N���X��31�l�ł������B���ꂪ���̊�ł���u40�l�v��������A���̋��������ɂǂ̂悤�ɉ������ނ̂��낤���ƁA�l��������ꂽ�B

�@���āA�ǂ̐e���C�ɂȂ�̂��A�䂪�q�̎��Ƒԓx�B�l��蔲���o�Ă���킯�ł͂Ȃ����A�e����������Ȃ�悤�Ȃ킯�ł��Ȃ��B�E�E����Ȃ킯�ŁA�����܂��͈��g��B���q�́A���̎q�ǂ��̍��Ɠ����o���ł������B

|