|

12��

�@�u�N�̐��̉₩���������ĉ��N�ɂȂ낤���v�Ɩ{���ɋL���ĂU�N�B12�����}���Ă��X���͐Â܂�Ԃ�A�����Ɉ���������悤�Ɍi�C�͂��������₦���ށB

�@�T���^����Ɋ肢�����������߂Ă����䂪�Ƃ̎q�ǂ������́A�������e�ɗv�������o���悤�ɂȂ�A�ߔN�ɂ������ẮA���ꂷ�����������B

�@���S���̂Ȃ��Ńt�g�R�����C�ɂ���e�����āA�����S������̂��A�͂��܂��a�����Ƀh�J�[���Ƌ��߂Ă���̂��E�E�E�E�B12���͉����Ɨ��������Ȃ��B

�@���{�͏���ł��ė��N�̂S����������グ��Ƃ����B�u11���Ɂv�Ǝ咣���鐨�͂�����B�u��������ς�����v�u�����ɋ��������邩��v�ƌ������̂́A15�N�O�ɏ���ł��T���ɏオ��������A�����Â̕��S�͑����������B����A������N���͉��������B

�@�N���X�}�X��a�����Ɏq�ǂ������̖��ɉ����邽�߂ɂ��A�t�g�R����ɂ߂��鐭���̓S�������B�c��P�T�ԁA�͂̌���A�M����낤�B

�i�u����Ԃ���v2012�N12���X���t���j

�܂��͓s�m���I��

�@�m���̎d�������ŕ������s�m���I���́A�I���Ǘ��ψ�����Q�Ă������B���[���ƊJ�[���̊m�ہA�|�X�^�[�f���̐ݒu�ӏ��̊m�ہA�I���ɕK�v�ȗ\�Z�v��Ɛl�̎�z�Ȃǂł���B

�@�ǂ��ɂ��s�m���I�����}����̐��͂Ƃꂽ���̂́A���ɓ����悬��̂́u���I���͂��ɂȂ�̂��H�v�B�u�N�������X�ɑI���Ƃ��Ȃ�A�����܂߂Đ����ԏ�ł̎d���ɂȂ�v�ƒS���҂͏q�ׂ�B�R���Ɏs�c�I�A�Ăɂ͓s�c�I�E�Q�@�I�ւƑ������̂P�N�́A�u�ꐶ�Ɉ�x�A���邩�Ȃ����̎��ԁB�ʂ����Đg�̂����̂��H�v�ƕs����B

�@���Y�}�s�c�c���S�˔z�z�Ŏ��g�u���炵�̗v���A���P�[�g�v�̕ԐM��500�ʂɁB�u���炵���ꂵ���Ȃ����v�u�������������v�u�Љ�ی�����ŋ��̃A�b�v���Ȃ�Ƃ����āv�ȂǁA���������߂�肢���X�ƂÂ��Ă���B

�@�ꐶ�Ɉ�x���邩�Ȃ����̑�d���B�����������߂鍑���̓{�肪�A���̔w���������Ă���B�܂��͓s�m���I������B�@

�i�u����ӂ���v2012�N11��11���t����j

������

�@�����w�̊ۃm���w�ɂ��A1914�N12���̊J�Ǝ��̎p�ɕ������ꂽ�B���̌����́A���S�������c����̍ĊJ���\�z�̂Ȃ��Ŏ��̊�@���}���邪�A�ۑ��^�������܂�Ȃ��ŁA�X�N�O�ɍ��̏d�v�������Ɏw��B����10������u�ԃ����K�w�Ɂv�Ƃ��Đl�X�̒��ڂ��W�߂Ă���B �@�����w�̊ۃm���w�ɂ��A1914�N12���̊J�Ǝ��̎p�ɕ������ꂽ�B���̌����́A���S�������c����̍ĊJ���\�z�̂Ȃ��Ŏ��̊�@���}���邪�A�ۑ��^�������܂�Ȃ��ŁA�X�N�O�ɍ��̏d�v�������Ɏw��B����10������u�ԃ����K�w�Ɂv�Ƃ��Đl�X�̒��ڂ��W�߂Ă���B

�@������s�ɂ������������݂���B�ʐ�㐅�⏬����T�N���Ȃǂ̍��w�肪�R�A�������ȂǓs�w�肪�Q�A�����Ďs�w�肪29�ł���B�@�������͑����āA�n��̗�����M�ӂɂ���Ďp����Ă���B�ۑ��E�p���̎��g�݂�����Ȃ���A���Ƃ����j�I�Ȍ������ł����Ă������Ă����B������A�������͂Ȃ�Ƃ��Ă���蔲���������̂ł���B

�@�����̎��Ƃ͂��āA�͘F���̂��鏬���Ȋ����������ł������B�]�ˎ���Ɍ��Ă�ꂽ���̌�����23�N�O�Ɏ��ꂽ���A�ɂ��ސ����������������B���X������Ƃ̖��́A�Âт������������B���������p�́A�ʐ^�̐��E�����ƂȂ����B

�i�u����Ԃ���v2012�N10��14���t����j

�u���`���A�ǂ����`!?�v

�@��k�Ђ���P�N�����o�߂����B�e���r��V���ł́A��Вn�̕����⋳�P��A������͋N����ł��낤�V���ȑ�n�k���Ôg�ւ̔������Ăт����Ă���B �@��k�Ђ���P�N�����o�߂����B�e���r��V���ł́A��Вn�̕����⋳�P��A������͋N����ł��낤�V���ȑ�n�k���Ôg�ւ̔������Ăт����Ă���B

�@�������A������Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂́u�����v�B���S�ʂŖ������A���������˔\�������ƂȂ�댯�Ȃ��̂�������54���A���Ƃ����낤�ɐ��{�́A��ь������ĉғ��������B��������̂ł͂Ȃ��B

�@�{������߂āA�Ă̋A�Ȃ̐܁A��̈ē��ő�ь����ւƏo�������B���Ƃ���ԂłQ���Ԕ��A���l�s���ł͓y���~��ɂ����Ȃ�����H�蒅���ƁA�����~�n�����Ƀo���P�[�h�������A�x�������R�l�����A�u�_���v�ƍ��}�𑗂�B�������̂��q�ނ��Ƃ͂ł������܂��B

�@�Q���Ԕ��̍s�H���P�Ȃ�h���C�u�Ɖ�������s�́A�߂��̊C�ӂŐ��V�тɓ]���A���������锼�����ɂ݂Ȃ��狩�B�u���`���A�ǂ����`!?�v�B

�@��̎q�ǂ������́A�����������M���O�ɔ��ʂāA�A�H�̂Q���Ԕ����Ђ����疰�����B

�i�u����Ԃ���v2012�N�X��16���t����j

������

|

| ���~�̕����w�O |

�@�����ɏo��35�N�]�B���~�̍��ɋA�Ȃ���ȊO�́A�����̒n�ނ��Ƃ͂Ȃ��B����Ȑ܁A�A�Ȃ�O�ɂ������̎茳�ɁA���w�Z����̓�����̈ē��͂����B���̊ԁA������̈ē�������x���������������Ƃ͂��������A10�N�]�O�Ɉɐ��u���ōs�Ȃ�ꂽ������ȍ~�A����o�������Ƃ͂Ȃ��B����������́A�A�Ȓ��ɋ����ŁA���������Ƃ���ԂłT�����x�̏��ŊJ�����B�u�o�ȁv���L�����āA�ԐM�n�K�L�𓊔������B

�@���w�Z����́A���܂�ǂ��v���o���Ȃ��B�����̓v�����X�S������B�W���C�A���g�n���A���g�j�I���Ȃǂ��u���E���ǂ���킵�A�R�u���c�C�X�g��l�̎��ł߁A�͂������߂Ȃǂ����w�Z�ł���͂��B���ׂ��䂪�̂ɑ����̋Z���|����ꂽ�̂��A�ē������ɂ����ۂɁA����̂��Ƃ��v���o���̂ł���B������A�Z���|�������c��������ɗ��邾�낤�ȁA�ȂǂƁA�����̈����ǂ�����l��l�A�v���o���Ă͋ᖡ����B

�@10�N�]�O�̈ɐ��u���ł̓�����́A�ɐ��_�{�ւ̖�������˂čs�Ȃ�ꂽ�B�������A���͈ɐ��u���̗��قɍ��������̂ŁA����ɂ͉�����Ă͂��Ȃ��B���̎����A���܂킵���v�����X���i���v���o���Ă͂������A�Z���|�������́A����Ȃ��Ƃ������������H�ȂǂƁA�ǂ��������B�Ȃ��₩�ɉ���ɓ˓����čs�����B���āA����͂ǂ����B

�@������ŁA�Ƃɂ����y���݂Ȃ̂́A���ꂼ�ꂪ�ǂ̂悤�ɕω������̂��A�Ƃ������ƁB�u�ω��v�Ƃ͂������A�̌^�ƕ��e�B�J�b�R�ǂ������A�C�c�́A�ǂ��ς�����̂��B����̂��̎q�́A���܂��f�G�Ȃ̂��B�����āA�̖̂ʉe�͂��܂�����̂��A�V���Ă͂��Ȃ����A�ȂǂȂǁB����A�s���Ȃ̂́A�����̒n�Œ�����炵�Ă��鎄���A�����̓������́A�ǂ��}����̂��낤���A�Ƃ������ƁB����Ȃ��Ƃ��l���Ȃ���A�W��15���̌ߌ�A������̉��u�����v�ɑ����^�B

�@���w�Z�̓������́A�Q�N���X���v��70���]�B�u���g�v�Ɓu���g�v�ɕ�����A�N���X�ւ��͂S�N���ɂȂ鎞�Ɉ�x�����s�Ȃ���̂݁B������A�����g�ɂȂ�Ȃ��������������A���O������v���o���Ȃ��ʁX������B������̉��ɂ́A���łɑ����̖ʁX���������Ă������A���̊�͒N�������H�A���O�������Ă���������v���o���Ȃ��E�E�E�E�Ƃ����̂��A�S���߂�����B����A���������ł��������āu���̐l�A����H�v�ƁA�ׂ̎҂ɕ����Ă����Ƃ����B������ɂ�35�����o�ȁB���̂���������10���ŁA�\�z�͂��Ă������A���̔N��ɂȂ�ƁA�����͂Ȃ��Ȃ��Q�����ɂ����̂悤�ł���B

�@�ߌ�P������n�܂���������i����j�́A�ߌ�T���߂��܂ő������B���ȏЉ��A�s�[���A�̂�J���I�P������킯�ł��Ȃ��A�r�[���̓������R�b�v�������Ȃ���e�[�u�����ړ����A�b�������l�ׂ̗ɍs���Ęb�����ނƂ�����B�P�P�Řb�������҂�����A���l���̃O���[�v�ɂȂ��Ęb�����ނƂ��������B�����A�����悤�Ƀe�[�u����ꏊ���ړ����Ȃ���P�P�ŁA���邢�̓O���[�v�̒��ɕ��������āA�ߋ�����荇�����B���������Ŏs�c��c�������Ă��邱�Ƃ́A���������̖ʁX���m���Ă����悤�ł���B

�@������̐ȏ�ɁA�������w�Z����ɍD�ӂ��Ă��������������B10�N�]�O�̈ɐ��u���ɂ͗��Ă��Ȃ������l�ł���B���w�Z����ׂ͍��������̎q���A���܂ł͏��X�A���ɍL�����������B���̏������ŏ��A�������āu���̐l�A����H�v�ƁA�߂��̐l�ɕ����Ă����Ƃ����B

�@�������{���Y�}�̎s�c��c��������Ƃ������Ƃł��낤���A���̂��Ƃɘb�����ɂ���ʁX�����l�������B���܂̐�����o�ς̂�����ɂ��āA���邢�͓��{�̏����ɂ��čl�����������������Ƃ����̂ł���B���猻��ɐg��u���Ă���ҁA�d���Œ����ɍs���Ă���ҁA���邢�͌����E��ē����Ă���҂ȂǂȂǁB���܂̐����ɕs��������Ȃ�����A���̉�����͂ǂ�����ׂ�����������������Ȃ��A��肫��Ȃ��S�̓������ɂԂ��邩�̂悤�ł������B�����ɂ́A���w�Z����̊��܂킵�����i�́A���͂⑶�݂��Ă͂��Ȃ������B

�@���āA�y���݂ɂ��Ă����u�̌^�E���e�v�ł��邪�A��������Ƒ̌^�����ɍL�����Ă����҂�A����������P���Ă����ҁA����������o���Ă���҂ȂǁA�ǂ��ɂł���������i���������B������C���ӂ��l������A���w�Z����͉��ɍL�����Ă����̂ɁA���܂ׂ͍��Ė��͓I�Ƃ��������������B

�@���̓��̖�A�z�O�s�X�̓����̉͌��ʼnԉΑ��Â����Ƃ����B�u��������ɍs�����B�������ň������v�ƁA�݂�ȂɗU��ꂽ���A�����̌ߌ�ɂ͓����ɋA��Ȃ���Ȃ�Ȃ��g�ł���A�N�V�����I�t�N���̂��Ƃ��l���āA���f��������B���Ƃ܂ł͕����Ă�20�����x�ŋA�邱�Ƃ��ł���̂����u�Ԃő����Ă����v�ƌ����A��q�́g���w�Z����͉��ɍL�����Ă����̂ɁA���܂ׂ͍��Ė��͓I�h�ȏ����ɎԂŎ��Ƌ߂��܂ő����Ă�������B

�@�������͌��X�Ɂu�q����ԁA�ς�����v�ƌ����B���Ƃɂ����́u�Z�M�́A���̓������Ɣ�ׂĎႭ�݂���v�ƌ����B�����̒n���������Ă���̂��A���邢�͎s�c��c���Ƃ����d�����A���������Ă���̂��E�E�E�E�B����̓�����́A�җ�̎��ɍs�Ȃ��Ƃ����B���̎����u��ԁA�ς�����v�u���̓������Ɣ�ׂĎႭ�݂���v�l�Ԃł��肽���B���̂��߂ɂ��A���N�R���̎s�c�I�ŏ������āA�Z�����Ȃ�����A��肪���̂��邱�̎d���𑱂�����悤�ɂ��Ȃ���Ǝv���B

��X�̃t�g�R���

�@�Q�N�R�J���Ԃ�̋A�Ȃ�O�ɁA��X�̃t�g�R�����s���ɂ�����o���������������B

�@�܂��͘V���������o�C�N�̏C���B�₪���鏬����ł́A�|���R�c�ł��������Ȃ���蕨�ƂȂ��Ă���B���ɍ��ېł̑��ŁB��P�������x�������V���I�ՁA���z�̂Ȃ�����P���~�D����Ԃ悤�ɏ������B�����ċA�Ȃ̂��߂̐ؕ��w���B���q�ƂQ�l�����̋A�Ȃł͂����Ă��A����܂ł̉^���͂������Ĉ����͂Ȃ��B

�@�����ď���ł̑��ŋ��s�B�Q�N��̂S������W���A�R�N���10���ɂ�10���ɂ���Ƃ����B

�@�����͂ǂ����B�݂Ȃ���̐ŋ����炢�������c����V�̎���z�������Ă���B�N���}�{�T�����̏k���ŁA�����ŁE�Z���ł��A�b�v��������ł���B

�@�A�Ȃ̗�Ԃ̒��A���q���ԓ��̔��̃W���[�X�Ɏ��L�����Ƃ���B������Ƒ҂āB��芷���w�̎����̔��@�Ŕ����Έ������I�B���������Ȃ���ʃr�[���𒍕����鎄�ɁA���q�̗₽����������B

�i�u����ӂ���v2012�N�W��19���t����j

���ېŃA�b�v

�@���N�x�̍������N�ی��ł̔[�Œʒm���������Ă����B���{���Y�}�̔������������Ēl�グ�����s����A���S���ɂȂ邱�Ƃ͂킩���Ă������A���̊z�ɂ͖ڂ����������B �@���N�x�̍������N�ی��ł̔[�Œʒm���������Ă����B���{���Y�}�̔������������Ēl�グ�����s����A���S���ɂȂ邱�Ƃ͂킩���Ă������A���̊z�ɂ͖ڂ����������B

�@�䂪�Ƃ̍������N�ی��̑Ώێ҂́A���܂߂ĂR�l�B�����畉�S�z���傫���B�O�N�x�Ɣ�r����ƁA���ɂV���V��~�̃A�b�v�B������Ƃ̔[�Ŋz���X��~�ȏ�̑��ł���B

�@�V���ɕ��S����������̂́A���ېł����ł͂Ȃ��B�[�Œʒm��������������Ƃ��̏ꍇ�́A���ی����A�������҈�Õی��������ƂȂ�B�W���ȍ~�́A�N���V�����҂ɂ���C�ɉ�����B

�@�l�グ�����s�����͎̂����E�����E����B���ł����A����ő��ł��s�Ȃ����Ƃ��鐨�͂ł���B��^���H��w�O�J���𐄐i����p���́A���ł�������s�ł������B���̃c�P�����S���ƂȂ��ĉ����Ă���B

�@���ꂽ�����𐁂�����悤�ɁA��W��̗����A�~�J���������B�����͂��ꂩ�炪�{�Ԃł���B

�i�u����Ԃ���v2012�N�V��22���t����j

�����ĉғ�

�@��ь����̍ĉғ������s����悤�Ƃ��Ă���B�u�ߓd�͌o�ϊ����ɉe����������v�ƌo�ϊE���猾��ꂽ����ł���B

�@���d�͂̔��\�ł��A�ҏ��̏ꍇ�̓d�͕s���́A�s�[�N���̌v71���Ԃɂ����Ȃ��B�Ȃ���ē��l�ɁA�ߓd�ŏ���ׂ��ł͂Ȃ����B�����Ɨ��v�Ƃ��Ă�҂�ɂ����邠����́A����A���������̂ł͂Ȃ��B

�@�����E�z�O�s�́u��������v�ዷ�p���甼�a30�L�������B���f�w���ЂƂ��і\���A��Q�̃t�N�V�}�ɂȂ鋰�ꂪ�\���ɂ��鏊�B�Ȃ̂ɐ��{�́A��ь����ɂÂ��āA���̌����̍ĉғ�������ɓ���Ă���B�R�N�O�̐������͈�́A�Ȃ����̂��B

��k�Ќ�A������K��Ă��Ȃ����͍��āA�A�Ȃ�\��B�ێ牤���ƑI���̂��тɕ��Ă������䌧�ł��A�ĉғ����̏W��J����A�����̓{��͉Q�����Ă���B��v�w�Ǝq�ǂ������A�����ĔN�V������e�����₩�ɕ�点�鋽���ɂƁA�����̒n�Łu�ĉғ����v�ɏ��a����B

�i�u����Ԃ���v2012�N�U��24���t����j

�����H

�@�V�̃V���[�̒��A�䂪�Ƃ̘H�n�ł��ߏ��̐l�X����Ăɋ�����グ���B�P�l���������ώ@�p�O���X���W�܂����ʁX�����z�ɂ������A���R�̃J���N���ɂ�������̐��B�����ł�173�N�Ԃ肾�Ƃ����B �@�V�̃V���[�̒��A�䂪�Ƃ̘H�n�ł��ߏ��̐l�X����Ăɋ�����グ���B�P�l���������ώ@�p�O���X���W�܂����ʁX�����z�ɂ������A���R�̃J���N���ɂ�������̐��B�����ł�173�N�Ԃ肾�Ƃ����B

�@���{�̍L��ŋ����H������ꂽ�̂́A932�N�Ԃ肾�Ƃ������B�ώ@�p�O���X�̂Ȃ�����A�l�X�͂ǂ̂悤�ɂ��Ē��߂��̂��낤���B�������z�̒��S���ɉB��Ă���ƁA�m���Ă����̂��낤���B

�@���ɍL�͈͂ŋ����H���ϑ��ł���̂�300�N��B����ǂ����E�̃L�i�L�������Ă���ƁA���̎��ɐl�ނ͂��̒n����ɑ��݂������Ă���̂��낤���A�n���͕��˔\�ɉ�������Ă͂��Ȃ����낤���ƁA�s���ɂȂ�B

�@932�N�O�̐l�X�͉Ȋw�I�Ȓm�����Ȃ��������Ƃ���A�V��̌��i�ɋ��ꂨ�̂̂����B�������������͒m���������A�푈�⌴����Q��h���X�x��m���Ă���B

�@18�N��̖k�C���ł̋����H�́A�s���̂Ȃ��n���̂��ƂŌ}���������̂ł���B

�i�u����Ԃ���v2012�N�T��27���t����j

�ዷ�p

�@����̊C�ɒ����������l�A�w�ɂ͗ΑN�₩�ȎR�X�����сA�ĂƂ��Ȃ�Α����̊C�����q���K��邻�̒n�Ɉٗl�ȍ\�������o�������̂́A1970�N��ɓ����Ă���B���܂ł�11���̌������������ԁu��������v�ዷ�p�́A�䂪�����E���䌧�ɂ���B

�@���{�͉ď�̓d�͕s���𗝗R�ɑ�ь����̍ĉғ���_���Ă��邪�A���d�͂̎��Z�ł��A�ҏ��̏ꍇ�̃s�[�N���ɂ����Ăł��������v������������̂́A������13���ԁE�v71���Ԃɂ����Ȃ��Ƃ����B�Ȃ�Α�����p�҂ɁA���̎��ԑт̐ߓd��d�͗��p���������߂�悢�����ł���B�ĉғ����肫�̐��{�̎p���́A������������҂Ƃ��āA�f���ċ�������̂ł͂Ȃ��B

�@�ዷ�p�́u�C�̌�����ޗǁv�A��ь��������̏��l�s�́u�C�̏����s�v�ƌĂ��قǂɁA�����̌Õ��E���t������B�u�����v�Œ��ڂ��W�߂�̂ł͂Ȃ��A�u�C�̌�����ޗǁE���s�v�Œ��ڂ��W�߂鋽���ł����Ăق����B���Ȃ������ЁA�ዷ�̒n�ցB

�i�u����Ԃ���v2012�N�S��22���t����j

�w�v���d�x����P�N

�@�P�N�O�̍����́u�v���d�v�ɐU���Ă����B�����d�����g�у��W�I�����퐶���ɉ����A�v���d�ɍ��킹�ē��X�͓����Ă����B�s�c������l�ł���B�v���d�̍��Ԃ��ʂ��ċc��J����A�ْB�҂Ȑl���A���Ԃ̐���ɔ����Ă����B

�@�p�ɂɋN����]�k�ɋ����A�K�\�����X�^���h�͒��ւ̗�B�X�[�o�[����̓p�����A���g���g�H�i�������A�X�ܓ��͔��Â������B

�@���܂͂ǂ��ł��낤���B������O�̂悤�ɓd�C�����A�e���r���y���݁A�g�[�̃X�C�b�`������B����������������Ɠ����A�X�Ȃ��ɂ̓l�I�����Q�����Ă���B

�@�ł��Y��Ă͂Ȃ�܂��A�P�N�O�̂��̓��X���B���̂�厖�ɂ��邱�ƁA�u���������Ȃ��v�Ƃ����C�����������Ƃ��B

�@����Ȃ��Ƃ��v���o���Ȃ���A���̕��͂��L���������ł́A�e���r�������A�g�[������A���������������ƋP���Ă���B�p�\�R���̕��ʂ��̂������ގq�ǂ��́A���������̂悤�Ɏ��̊�������B

�i�u����Ԃ���v2012�N�R��25���t�j

�J��

�@�u�J�v�Ƃ́A�u�f�Ƃ��ɂ��f����Ȃ��l�̊Ԃ̌��т��v�Ǝ����͂����B�R�E11�́u���̎��v����A�u�J�v�͓��{�����삯�߂���A���{���}�X�R�~���u�J�v�����ɂ���B �@�u�J�v�Ƃ́A�u�f�Ƃ��ɂ��f����Ȃ��l�̊Ԃ̌��т��v�Ǝ����͂����B�R�E11�́u���̎��v����A�u�J�v�͓��{�����삯�߂���A���{���}�X�R�~���u�J�v�����ɂ���B

�@�Ƃ��낪���{�́u�J�v������̂ł͂Ȃ��A�Y�^�Y�^�ɐ���Ƃ��Ă���B����ł̑��ł╉�S���ō����̗̑͂���߁A���э����Ă�����藣�����Ƃ����̂��B���{�Ɠ����y�U�ɗ��}�X�R�~���܂߂āA�u�J�v����鎑�i�͂Ȃ��B

�@����A��t�s���̎{�����j�ɂ́u�J�v�̕����͌������炸�B�����獑�ېł���ی����̒l�グ���A��������Ɠo�ꂷ��̂ł��낤�B

�@�u���̎��v����P�N�B���̍��̐����͋��ԈˑR�̂܂܂ł͂��邪�A�u�J�v����ɂ��������̑��͊m���ɕω����Ă���B�f�Ƃ��ɂ��f����Ȃ��u�J�v�����Đ�����ς��Ă����A�u���̎��v�ɖ��𗎂Ƃ����l�������S�������鎞���}����B

�@�R���͗������̎��B�Â��㒅��E���ŁA������O�֕��܂��悤�B

�i�u����Ԃ���v2012�N�Q��26���t����j

�V���s���a��

�@��N�S���I�Ղ����ȂƂȂ��Ă���������s�̕��s���E�ɁA�����������̏㌴�G�������A�C�����B�Q���P������2016�N�P�������܂ł̂S�N�Ԃ̔C���ł���B�㌴���̕��s���I�C�c�Ăɓ��{���Y�}�s�c�c�͑ސȂ������B�ێ�n�̎s���Ɠ�l�O�r�Ŏs���^�c�������߂��E�ł��邱�Ƃ���A����̐E��������Ȃ��Ŏ^�ۂ͔��f�����ׂ��ƍl�������߂ł���B���ɂƂ��ẮA���Ƃ��㌴�������߂Ȃ��l���ł���A���Ƌ⎕���s�J�b�ƌ��郆�j�[�N�Ȑl���ł����Ă��A�ł���B

�@���s����I�C�����P��31���̗Վ��s�c��́A���̑��ɂ��c�Ă�����Ă����B����������w����ĊJ�������ɓs�s�Đ��@�\(�t�q)�����Ă��u�s���𗬃Z���^�[�v���擾����c�ĂȂǁA�s���𗬃Z���^�[�ɂ������T�̈Č��ł���B���̓��͋c�Ă̐����Ǝ����v�����s�Ȃ�ꂽ�݂̂ł��邪�A�Վ��s�c��Q���ڂ̂Q���Q������͓O��I�Ȏ��^���J�n���ꂽ�B�Ƃ��Ƃ��āA������e�Ɏs������������Ȃ���ʂ�����A���x�ƂȂ����ْ�����x�e���J��L����ꂽ�B�V���s���ɂƂ��ẮA�Ƃ�o�ł���B

�@���s���E�ɏA�C�����㌴���́A��N11�����{����12�����{�܂ł�37���ԁA�s���E���㗝���Ƃ߂Ă����B�s�����C�Ŏs�����s�݂ƂȂ�A���s���E�������ł��������߁A�����������E�̏㌴�����s���E���㗝�ɏA������Ȃ���������ł���B�s���E���㗝�Ƃ��ď��߂Č}������N11��14���̖{��c�ŏ㌴���́A�E���㗝�̈ʒu�t�����s�c��ɐ��������B�g�E���㗝�͎s���̂悤�Ȍ����͎����Ȃ��B�������I���͈�ʐE�Ȃh�ƁA�c���⒡���E���ɃA�s�[�����邽�߂ł���B

�@�S�~�����̍s���l�܂�Ŏs�������C�������Ƃ����ɁA�����Ă��̐l�́u�s�������s�����s�݂ŁA�㌴����͑�ς��낤�ȁv�u��N�܂ł��Ƃ킸�����Ƃ����̂ɁA�㌴������C�̓łȂ��̂��v�Ǝv�����ɈႢ�Ȃ��B���������v�����B���������l�͂����ł͂Ȃ������B�E���㗝�ŏ��߂Č}�����{��c�ɏ㌴���͎U���p�ŗՂ݁A���������Ǝʐ^�܂ŋc����ǂɎB�点�Ă����̂ł���B

�@�Ƃ��낪�A���s���I�C�c�Ă��c��ɏ�����ꂽ�P��31���̎����A�{�i�I�Ȏ��^���X�^�[�g�����Q���Q�����A�㌴���͎U���p�ł͂Ȃ������B�����̏㌴����̂܂܂ł������B����Ă����̂́A�c��̍���ꏊ���炢�ł������B�s���E���㗝�̎��͎U���ɍs�����̂ɁA���s���E�ł͂ǂ����čs���Ȃ��̂ł��낤���B�Z�����ł́A�s���E���s���s�݂̎��́u�s���E���㗝�v�̎��̕����A�͂邩�ɖZ���������͂��ł���B�u������v�Ƃ݂�ꂽ�̂ł��낤���A�Q���Q������̎s�c��́A��̔@���i���n�߂��B

�@�㌴���̖{��c��̐Ȃ́A�s����������͕����Ȃ̒����ł������B��������������͎s���Ɠ����őO��̘L�����ȂɈڂ�A���s���ƂȂ������͎s���̗אȁB�ƂȂ�ƁA�c��Ȃ͂�����B������A�ׂ̐ȂɈڂ邱�Ƃł���B���̂Ƃ��ɂ́A�U���ǂ��납�A�����C���V�����ėՂނł��낤�B�������A�⎕�ł͂Ȃ������ł���B�҂�����������ł���B

�ς���䂭���S

|

| 26�����́u���v |

�@������s�̍������N�ی��^�c���c��ɍ��ېł̒l�グ�Ă����₳�ꂽ23���̖邩�疢���ɂ����āA���̓~�͂��߂Ă̐ϐႪ�X���P�����B�H�ʓ����ɂ�鎖�̂��������A���s�҂̓]�|�p�����������Ɍ���ꂽ�B

�@��͂�����͏����A�X�͕��i�̐��������߂��B�������A�l�グ����鍑�ېł͂����͂Ȃ�Ȃ��B�Ⴊ�����ďt�ɂȂ�����A�������ɓ���ɍ~�肩����B

�@�~�肩����͍̂��ېł����ł͂Ȃ��B���ی����A�������҈�Õی��������ł̗����B������ǂ��납�A�~��ς������ł���B�����ɕ�点�Ƃ����̂ł��낤���B

�@���̏�����s�B31���ɗՎ��c������W���āA�s���𗬃Z���^�[�擾�̋c�Ă��������Ƃ����B�擾�ɗv����s���S�z�́A�ݔ���܂߂�32���X�疜�~�B���ېł̑��Ŋz�S���R�疜�~�̂V.65�{�ɂ��̂ڂ�B

�@�s���𗬃Z���^�[�͍����A���R�ɗ��p�ł���B�w�����Ȃ���Η��p�ł��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�c�����̎g�����́A�����s�݂̍����Ɠ����ł���B

�i�u����Ԃ���v2012�N�P��29���t����j

�����ۉ^�c���c����������u���ېł̒l�グ�ĊT�v�v���o�c�e�t�@�C���Ōf�ڂ��܂��B

�N���

�@�����̐����͕��͂�����̂́A����ȂɊ����͂Ȃ��A��Ɍb�܂ꂽ���₩�ȓ��X�ƂȂ����B���q����w���T���Ă��邽�߁A���Z�̂R�N�O�Ɠ��l�ɁA���Ƒ��q�݂̂������ɋ��c��B��A���̖钆�ɔN�z��������H�ׁA�����̒x�����H�͎G�ρB�݂����Ɏc���Ă��邽�ߒ��H�͂����č�邱�Ƃ��Ȃ��A�[�H�̓X�[�p�[�Ŕ��������ߗ����ōς܂���Ƃ������x�B���q�̎�O�A�e���r���T���A�����n�ǂł��Ȃ��V����G����ǂ݁A���R�ɑ|���������s�Ȃ��B�����ɂ����̂́u���v�́A�قƂ�Lj���ł��Ȃ��B���q���Q�l�����L���Ă���O�ŁA���ނ킯�ɂ͂����Ȃ��̂ł���B

�@�����ŋC�ɂȂ�̂́u�N���v�B����ׂ��l���痈�Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�u�����������̂��ȁv�u�Z�����āA�����̂��x���Ȃ����̂��ȁv�ȂǁA���ꂱ��v���߂��点��B����ȂȂ��A��������̎O�����ɂ����āA����ׂ��l����̔N��A���N�����Ȃ��͂����B�N�Ɉ�����̕ւ�́A���̐l�̋ߋ���m���ł̋M�d�ȍޗ��ƂȂ�B�Ƃ��낪�A�蔲���̉������Ȃ��炸������B�ʂ��Ղ̐V�N�̂������݂̂Ƃ����P�[�X�ł���B�����m�肽���̂́A���̐l�́u�ߋ��v�B���܂ǂ�Ȑ��������Ă���Ƃ��A�Ƒ����ǂ����Ă��邾�Ƃ��A�Ƃɂ����g�̉��̂��Ƃ�m�点�Ă��Ăق����̂ł���B

�@���̎��̎v���ɂ�������Ɖ����������A�Ȃ��ɂ͂���B���鏗���͂����J�ɁA���g�̎ʐ^�����Ƀv�����g�������Ă���B���̎ʐ^�������u�ԂɁu�����A���̐l��20�N�O�Ƒ̌^���قƂ�Ǖς���Ă��Ȃ��ȁv�ƈ�ڗđR�ƂȂ�̂ł���B���ɂ́A�u�̌^�͐̂ƕς�炸�E�E�E��������Ă�E�E�E�v�ƁA�N�����F�߂�R�����g���L����Ă����B

�@���Z�P�N���̖��́A���w����⍂�Z�̃N���X���C�g����̔N����X�Ɠ͂����B�ΏƓI�ɁA���Z�R�N���̑��q�̓`�����z�����B����������w�ɒǂ��Ă��邽�߁A�䂪���q���l�ɁA�N���ǂ���ł͂Ȃ������l�q�B��w�͍��Z�����A��ςȂ悤�ł���B

�@���̍��N�̔N���́A������ʓI�Ȃ��̂ɗ}�����B����A�J�~����u�]�v�Ȃ��Ƃ������Ȃ��Łv�Ƃ�����������������߂ł���B�ȉ��A���N�̔N�����Q�l�܂łɌf�ڂ���B

��10���W���`10���A��Вn�E�Ί��s�փ{�����e�B�A�ɁB�S��l�߂��]���҂��o�������̒n�́A�V�J�����o�����ł������Ղ͂�����Ƃ���ɁB�o�ϑ卑�ł���Ȃ���A�ǂ����[�_�[�Ɍb�܂�Ȃ������͕s�K�Ƃ��������悤���Ȃ��B���Ƃ�A�����J�ɕ����������Ƃ͕s�p���B ��10���W���`10���A��Вn�E�Ί��s�փ{�����e�B�A�ɁB�S��l�߂��]���҂��o�������̒n�́A�V�J�����o�����ł������Ղ͂�����Ƃ���ɁB�o�ϑ卑�ł���Ȃ���A�ǂ����[�_�[�Ɍb�܂�Ȃ������͕s�K�Ƃ��������悤���Ȃ��B���Ƃ�A�����J�ɕ����������Ƃ͕s�p���B

���u�R�E11�v�ȏ�ɗh�ꂽ������s�B�N�ɂQ��̎s���I�Łu������v�̖����S���ɁB�u�S�~���}�ւő����Ă�����v�̗F�l����̓d�b�ɁA���肪�������p�����������B������s�����[�_�[�ɂ͌b�܂�Ă͂��Ȃ��B

���䂪�Ƃ͍��t�A���q����w�B�����ԏ�ŏm�ʂ��B�ȂƖ����A�Ȃ����A�䂪�g�ɐ����E�|���E����̎O�d��B���q��O�Ƀe���r�����ꂸ�A�r�[���͗①�ɂɗ₦���܂܁B�����x�ꂽ�����d�グ�A�G�ς̍�����{�Ŋw�ԁB

�����Ԃ�����A�����̉����ɏo�����邱�̍��B�E���E�����E�{���E�E�E�A�]�˂̕�����c�����̒n�́A�S�̃I�A�V�X�B�����ɏZ���34�N�B�X���傫���l�ς�肵�Ă��A�l�Ɛl�Ƃ́u�J�v�͕s�ρB���N�����C�Ɋ撣��܂��B�@�@�@�@

����̖��x

�@������s�̍����a�Y�s�����u�S�~���v�̕s�K�Ȍ���Ŏ��E���A�S���̎s���I������W�J���ƌo���Ȃ������ɍēx�A�s���I�����s�Ȃ�ꂽ�B�����A�s�c����Łu�S�~���̔�펖�ԉ����v�̂P�_�ł̓�����i���̌����������߂�ꂽ�������Ɏ��炸�A�e�w�c�����҂�i�����I���̐��ɓ������̂�12���ɓ����Ă���ƂȂ����B

�@���݂�����i�����A��X���I���̐��ɓ������̂��A���̐w�c�Ƃقړ�������12���̖`���B11���ɂ͍������}���邽�߁A���Y�}�̂S�l�̎s�c��c���Ȃǂ𒆐S�ɗ����͏o�̂��߂̏�����x���g�D�����グ�Ȃǂ̑I���̐��Â��肪�}�s�b�`�ł����߂�ꂽ�B

�@�I���{�Ԃ�11���̍���������18�����[���܂ł̈�T�ԁB���̈�T�Ԃ����ɒ��������B���͉w���ł̐�`�s���̂��߂ɁA���V���O�ɂ͌��҃J�[���w�ɉ��t�����A��͑I�������̐����◂���ȍ~�̏����̂��߂�11���߂��܂őI���������Ɋʋl�B�������A���̎����͊����B���V������Q���Ԃ̉w����`�́A�Ƃ��Ɍ����������B�����Ⴍ�͂Ȃ��B50���߂������t���̈����g�̂́A�����ɑł��Ђ�����Ă����B���������Ɉ���̎������Ԃ͒����B�������d�������X�ɏP���Ă���B���̂��߁A������߂���̂��Ƃɂ����x���B�Ƃ������ƂŁA�I���{�Ԓ��̈�T�Ԃ͂ƂĂ��Ȃ�������T�ԂƂȂ����B

�@18���̓��[�����߂��A���ꂩ��̌����͎��ɑ��������B�V��ł����Ƃ��Q�Ă����Ƃ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A���i�̐����ɖ߂��������ɂ����Ȃ����B

�@�C�����W���O���x���������ƌ����Ԃɉ�������A�ڂ̑O�ɂ͑�A��������B�u�N���𑁂����˂v�Ƃ��A�u���N���ɂ���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��d�����܂�����v�Ƃ��A�c��̓��ɂ����ɂ�݂Ȃ���ǂ�����X���}���Ă���B

�@�l���Ă݂�A���ꂩ��S�N���Ƃ�12���̎s���I��������Ă���B�S�N���50�Α�̌㔼�B���t���������ǂ��Ȃ�ۏ͂Ȃ��A�̗͍͂����͊m���Ɍ�������B�������A�I���Ƃ��Ȃ�A�����ő�����˂Ȃ�Ȃ��B�S�N��̎s���I���{�Ԃ́A����̖��x�����ȏ�ɔZ�������邱�ƂɂȂ�̂��낤���B����Ƃ��A����͓ˑR�̑I���ƂȂ������߂ɁA���x���Z�������邱�ƂɂȂ����̂��낤���B������ɂ��Ă��A12���Ƃ������������̑I���͂��肪�����͂Ȃ��B���I�������s���̈�t�F�F����r���Ŏ��E�ɒǂ����݁A�I��������ς�������Ƃ����ӋC���݂����߂���B�������A�Ă܂�������̑I�������肪�����͂Ȃ��B�t���H�����肪�����B�\�\�Ȃǂƍl���Ă���Ƃ��ɁA�u���A�Ƃ̑�|�����c���Ă���̃��I�v�ƁA�J�~������ł�߂����B����āA���N�̃z�[���y�[�W���M�͂��̒��x�ŁB�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�݂��̂��̖����|�\������ǂ�

|

| �������������x�̉�́w���n�����~�x��x |

�@27���ɑ�ꏬ�w�Z�̈�قōÂ��ꂽ�u�����{��k�Е����x���v�́u�݂��̂��̖����|�\������ǂ��v�́A�����I�������B�s����ߌ��Ŋ������鈤�D��̗x��║�ɉ����āA��Вn�̋{�錧����͒����c�_�y�ۑ�����}������A�\���Ɋy���܂��Ă��ꂽ���炾�B

�@������肩�A�����c�_�y�ۑ���̂��Ȃꂽ���Ɗy��̉��F�A��������҂���́A�u�ǂ������������͐����Ă���v�Ƃ̋������b�Z�[�W�����ӂ�Ă���B�v�킸�����M���Ȃ����B

�@�k�Ђ̕����x���ɂ́A�l�X�ȉ�����������Ǝv���B��Вn�ւ̃{�����e�B�A�x��������A�����x�������ɉ�����Ƃ������@������B�������A����̎��g�݂ɂ͐���������B

�@��ꂢ���ς��̊ϋq�B���̑O�ŗx�蕑���l�X�B���߂Ă̏o��ɂ�������炸�A���鑤�������鑤���y�����Ȃ�A���C�����炦��B�������A��Вn�ւ̎x���ɂ��Ȃ��Ă����E�E�E�B�S���[������ĉƘH�ɂ����̂́A�������ł͂Ȃ��������낤�B

�i�u����Ԃ���v2011�N12���S���t����j

�C���r���ł̎s�����E

�@������s�ŔC���r���Ɏs�������E�����̂́A�����a�Y���łS�l�ځB

�@�ŏ������약�掁�B�����o����ւ̏������������ł���B���ɕۗ������玁�B�c����Ă̏����Ɉًc�������āA�c��ƑΗ��B����2004�N�U�����E�̈�t�F�F���B�b��\�Z�������Ȃ��ŁA�u����ĊJ���ւ̖��ӂ�₤�v�����R�B�S�l�ڂ��A����̌�����ŐE�������������a�Y���ł���B

�@�����a�Y�������̂R�l�ƈقȂ�̂́A�s���̖����̕�炵�ɉe��������ڂ������ł��邱�ƁB�u���_�g���v�ƌ�����A���ꑤ�́u����͂Ȃ���v�ƂȂ�A�u����Ȃ�A���������ŏ���������H�v�ƌ����āA�����s���͍s���l�܂��Ă��܂����B

�@�s���́A�\�Z���s��s�����s�Ȃǂ̌��\�����B�s�������ɏq�ׂ����̂́A�����̂��\����҂̔��M�ƂȂ�A�ΊO�I�ɂ��傫�ȏd�݂����B�c��ł͐������Ȃ��͂ł���B

�@���̂��Ƃ��킫�܂����s�����A�I��ōs���������̂ł���B

�i�u����Ԃ���v2011�N11���U���t�j

��Вn�̌���

�@�ǂ��ɂł�����悤�ȍ`���B����������������ݓ����ƁA��ꂽ�p�����ڂɉf��A�Ɖ��̓y�䂾�����c����i�������B �@�ǂ��ɂł�����悤�ȍ`���B����������������ݓ����ƁA��ꂽ�p�����ڂɉf��A�Ɖ��̓y�䂾�����c����i�������B

�@���������͓���]���������A�C�ƎR�̊ԂɃq�^�C�قǂ̕��n��������x�B���낤���đ�Ôg���瓦�ꂽ�l�X�́A�������̉��ݏZ��ɐg���Ă���B��������v���H���痣�ꂽ���̒n�ɁA�x���̎肪���邱�Ƃ͏��Ȃ��B

�@���{���Y�}�̎x�������̑O�ɗ���Ȃ��l�X�́A�x���ɂ�������炸�N�z�҂������B�傫�Ȏ�܂�p�ӂ��A��������Ȃ��قǂɕ����������B�u���肪�Ƃ��������܂����v�B�����̐l�X���������ɓ���������B

�@���ꂩ��ӏH�A�����ē~���}����B���Q�����ѕz�͐��Ɍ��x������A��ނȂ����I�ƂȂ�B���������l�Ƃ͂��ꂽ�l�̕\��̍��ɁA�S���ɂށB�Ί��ł́A���Î��]�Ԃ̒��I�ɑ����̐l�����B���]�ԂȂ��ł͔����ɂ��s���Ȃ��Ƃ����B

�@�k�Ђ��炷�łɂV�J���B�����ւ̓{��͑�������ł���B

�i�u����Ԃ���v2011�N10��16���t����j

�w���悤�Ȃ猴���x���������W��

�@�i�q��ʃ��J�w�������ƁA�w�O�ɂ͒c�̖��̃m�{�����������l��[�b�P���������l�A�v���J�[�h���������l�Ȃǂ��������ƏW�܂�A�����̈�ٕ��ʂɌ��������������̐l�ł������������Ă����B���̓�(19��)�͌ߌ�P��30������A���������Łu���悤�Ȃ猴���T���l�W��v���J�����̂ł���B�ߑO���A������̓��������̑��q�̍��Z�̕����Ղɍs���Ă������́A�i�q��ʃ��J�w�Ɍߌ�O��30���ɍ~�藧�����B�������A���łɂ��̗L��l�ł���B �@�i�q��ʃ��J�w�������ƁA�w�O�ɂ͒c�̖��̃m�{�����������l��[�b�P���������l�A�v���J�[�h���������l�Ȃǂ��������ƏW�܂�A�����̈�ٕ��ʂɌ��������������̐l�ł������������Ă����B���̓�(19��)�͌ߌ�P��30������A���������Łu���悤�Ȃ猴���T���l�W��v���J�����̂ł���B�ߑO���A������̓��������̑��q�̍��Z�̕����Ղɍs���Ă������́A�i�q��ʃ��J�w�Ɍߌ�O��30���ɍ~�藧�����B�������A���łɂ��̗L��l�ł���B

�@�u���悤�Ȃ猴���T���l�W��v�͍�Ƃ̑�]���O�Y����璘���X�����Ăт��������̂ŁA���{���Y�}�ɂ����͂̌Ăт��������ꂽ���̂ł���B�w���~�藧�������́A�����̈�ق̉���ʂ蔲���A�܂������ɉ��̖��������Ɍ��������B�߂Â��ɂ�A��`�J�[��n���h�}�C�N����̉�����������A���̕���ʼn̂��Ă���̂ł��낤���A���y���������Ă����B�������������ł͗l�X�Ȓc�̂��`���V��z��A�������Ăт����Ă����B�Ȃ��ɂ́A�\�͂Ő��E��ς��悤�ƍl���Ă���c�̂������A��Ⴂ�Ȓc�̂�������Ă���ȂƎv���قǁB�ߌ�O��45�����ɂ͉��̖����������ɓ������B�܂������͗]�T������B

�@�u���{���Y�}�v�̕�������������Ȃ��̂ŁA���Ă����b�ɂȂ��Ă����J���g���̊����߂����Ă����B�����������Ă��邤���ɉ����͍��G���͂��߁A���ɓ��肫��Ȃ��l������悤�ŁA���H�̕�����͎Q���҂�U������悤�ȃ}�C�N�����������Ă���B����ɂ̓w���R�v�^�[����ь����A�����͐l�ƃm�{�����Q�����B

�@�P��30������W��n�܂����B�䕗�̉e�����炩�A�K���ɉ��V���Ƃ͂Ȃ炸�A�_�̍��Ԃ��瑾�z�̌����������ނƂ������x�ƂȂ����B�R���N���[�g�̒n�ʂɍ��荞�Q���҂́A�}�C�N���痬���i���Ɂu�������v�u���̂Ƃ���v�Ȃǂ̊|�������A�^���Ɏ����X���Ă����B

�@�W��͂Q��30���ɏI������B�Ȃ����A���}�������͈�Ȃ������B���������̓��O�ɂ͏��Ȃ��Ƃ��R�̐��}���������A�����Ƌ��͓I�ȊW�ɂ���c�̂������ɂ͑����ɗ��Ă���Ǝv����B�J���g����s���c�̂ƂƂ��ɁA���}�����̏W��̐����ɗ͂���ꂽ���炱���A���ɓ��肫��Ȃ��吨�̎Q���҂��������̂��Ǝv���B�u�����̐��_�����߁A����������������Ȃ����Ă��������B���̕��@�͔�\�͂Łv�Ƃ����肢�����L����l�X���^����傫�����Ă������߂ɂ́A���̎�|�Ɏ^�����鐭�}�̖�����Ⴍ���邱�Ƃ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̐��}�̖�����傢�ɕ]�����A���̐��}�̂��������邱�ƂŁA���̐��}�̎x���҂⋦�͒c�̗̂͂�����Ɉ����o�����Ƃ��ł���̂ł���B�u���悤�Ȃ猴���T���l�W��v�́A���{���Y�}���傢�ɎQ�����Ăт�����Ȃ��ŁA�U���l�̎Q���҂Ő��������B

���Ղ�

|

|

�ш�_�Ѝ�̎q�ǂ��_�`

|

�@�q�ǂ��̍��A���̏H�Ղ�͂ƂĂ��y���݂������B���̓��͖�ɐ_�Ђ̋����ʼnf���Â���A���̖ʁX����ɐH���Ȃ�����A�X�N���[���Ɍ������Ă����B�����ȑ��Ȃ̂ŁA��X�͏o�Ȃ��B�P��������̍Ղ�ł���B����ł��A���̓��͒�����A�C���������Ԃ��Ă����B

�@�ш�_�Ђ̍�́A��ו��ɂȂ�Ȃ��قǂɍ����ł���B�_�БO�ł͉��������N�A�����낢���A�q�ǂ��_�`�⑾�ہA�ш䚒�q�A�_�`���D��n����������B���K�����肵�߂Đ_�Ђɑ����Ă����q�ǂ������̎p�́A�c�����̎��������������Ƃ��Ă���B

�@�~�x�肪����A�炪�s�Ȃ��A�l�X�Ȏ��g�݂������߂��Ă���n��́A�q�ǂ����獂��҂܂ŁA���S���ĉ߂�����X���Ǝv���B

�@��k�Ђ��甼�N�]�B���܂��ɔ�Вn�͐����Č��̖ڏ����������A�Z���͗���Ȃ�ɂ���Ă���B��ƎQ���̕����v���������A�n��Z�������Y����x��������B�l���J����Ԃ̕�ł���B

�i�u����Ԃ���v2011�N�X��18���t����j

�����ʼn߂��������~

|

|

���s�E�r�̘@�̉�

|

�@�C��35�x�A���������������B�u�����̉Ă͂��育�肾�v�ƌ������A35��ڂ̓����ł̉Ă��߂����Ă���B

�@��N�A�W���̂��~���߂Â��ƁA��Ƃŕ���̎��Ƃɏo�����Ă��邪�A���Z���̎q�ǂ��������Ċ��u�K���Ƃ��������Ƃ��ł��~���w�Z�ɏo�����A�J�~������d�����x�߂Ȃ��Ƃ������Ƃ���A����l�A�Ƃɒu������ɂ��ꂽ�B

�@�O�͖ҏ��B�������Ƃɂ��Ă��_���_�����邾���B�����ŕ��N���āA���V���̂Ȃ����Q���Ԃɕ����ēs���U��ɏo�������B�r��{�厛�A�����r�A�ő��㎛�A���s�E�r�A�����@�뉀�A�����V�_�E�E�E�E�B���N�A�����ŕ�炵�Ă͂�����̂́A�s�E�r�ȊO�͏��߂Ă̏ꏊ�ł���B

�@�܂������~�B�{�厛��㎛�ł͐����̂ɂ����ƂƂ��ɁA�njo�̐�������A����Q��̎p����������ꂽ�B�ҏ���Y��A�����Â��Ȏ��Ԃ��߂������B

�@���e���S���Ȃ�A���Ƃ͉��̂��B�W���͌̐l��E�Ԏ��Ԃł�����B

�i�u����Ԃ���v2011�N�W��21���t����j

��@

�@�X���̔~�J�����ȍ~�A�ҏ��������������A�䕗�̉J���ŏ��X�߂�������X���}�����B����ǂ��ҏ��͂��ꂩ�炪�{�ԁB �@�X���̔~�J�����ȍ~�A�ҏ��������������A�䕗�̉J���ŏ��X�߂�������X���}�����B����ǂ��ҏ��͂��ꂩ�炪�{�ԁB

�@�����������̂Őߓd���Ăт������A�G�A�R�����T���Đ�@�𗘗p����ƒ낪�����Ă���B���̐�@���i���Ƃ��ŁA��N�ȏ�ɔM���ǂ̔�Q���S�z�����B

�@����A������s���͎q�ǂ������̋����ł̔M���ǔ�Q�Ɠd�͏���ʂ�V���ɂ����A�G�A�R���_���x�点���B�Ȃ̂ɁA�d�͂��ʂɎg�p����s���𗬃Z���^�[�́u�����Ă��ǂ��v�ƍl���A���X�Ə����ɓ����Ă���B�V���ɂ̂��郂�m������Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�̏Ⴕ���G�A�R���ɑ����āA�䂪�Ƃ̐Q���ł͐�@���劈��B�������A�Â��^�̂��߂ɉ������邳���B�����āA������v������҂ƁA���̂悤�ɔ����ł��Ƃ����҂Ƃ���̎��ɂȂ��ĐQ�Ă��邽�߁A���ʂƕ��������߂��鑈�����₦�Ȃ��B�Ă͂܂��P�J���ȏ�������B��@������O�ɖҏ��͏I����Ăق������̂��B

�i�u����Ԃ���v2011�N�V��24���t����j

��ɗ��҂̊�

�@��ɗ��҂͐l�̈ӌ��Ɏ����X���A���Ȃ��Ƃ������ɗ�������钆�g�ƍs���͂��K�v���Ǝv���B������ɁA���̍��̐����́A��ɗ��҂̊�ɋ^���������B������Ƃ����āA�������艺�낻���Ƃ���҂̂Ȃ��Ɋ킪����Ƃ��v���Ȃ��B

�@�����𑱂���̂́A������s���������B�u���_�g���v�ƑO�s����ᔻ�����I�����V�s���B�}�����c��`������u����v�̒�����P�N���A���g�ŏo������\�Z������������邱�Ƃ܂ōs�Ȃ����B���g�̌f����u������₷���s���v�Ƃ͂قlj��������ł���B

�@��ɗ��҂̊�ɂ́A�x���鑤�̐l�S����������x�ʂ����߂���B���̂��߂ɂ��A�x���鑤�Ƃ́u�Θb�v�͌������Ȃ��B

�@�V�s���̎{�����j�ł́A�u�E���́w���C�x�w�\�́x�������o�����Ɓv�u���̂��߂ɁA�E���Ƃ̑Θb���d�˂�v�Ƃ���B��������A�̍s���ɂ́A���g�̕��j�ɔ����镔����������B����Łu�s�������v�v���\�Ȃ̂��B�܂��͎��g�̉��v���K�v�ł���B

�i�u����Ԃ���v2011�N�U��26���t����j

�e���̖���

�@�e�����S���Ȃ��ĂR�N���o�����B�S���Ȃ����N�́A�����A�l�\����̖@�v�A���~�A�[���ƁA�ڂ܂��邵�����X�𑗂����B���N�͂P�����Ŗ����ɍ��킹�ċA���B��N�͂R����łT���̘A�x�ɋA�������B

�@�S���Ȃ��ĂR�N�B�@��������킯�ł͂Ȃ��A�������U���s�c��^�������B���t�����������ɕz�c�ɓ���A�ӂƋC�t���B�������A�����͐e���̖������B��������A�R�N�O�̂��ƁA�P�����̂��ƁA��N�̂��ƂȂǂ���݂�����B

�@�e�����S���Ȃ��Ă���A���Ƃւ̋A�Ȃ̎v�����キ�Ȃ����B��e�͎��Ƃɕ�炵�Ă͂��邪�A�����R�l�Ɉ͂܂�āA����Ȃ�ɏ[���������X�𑗂��Ă���B��v�w���A�Z�����Ȃ��ɂ���Ƃ̑单���Ƃ��đ�����A�U�l�̐��т������������Ă���B�g�����������Ƃ����b�����������A���������̗l�q�B������A�����̒n�ŁA���������̂��Ƃ݂̂��l���Ă���Ηǂ��̂ł���B

�@�e���̖������Ȃ��Ȃ����B�̐l�ɂ͐\����Ȃ����A�̐l��U��Ԃ邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ă����悤�Ɏv���B������A����Ȏ������߂悤�ƁA�����Ɩ����ɂ͖����ɗ����낤�Ǝv�������A��������������B�e���͐�ނ肪�D���Ȃ̂ŁA�����ɗ������A�����̎R���̌k�J�ɗ����Ă���̂��낤�B

�@�����̂U��22���́A������s�c��̋c��\�����B�c��̏o�Ԃ�҂��Ȃ���A�C�����Η[���T�����߂��A�o�Ԃ̎����͂܂������������B������s�c��͐V�s���̂��Ƃŗ^��}�̊_�����Ȃ��Ȃ�A�����Ȏ��^���A���A�W�J����Ă���B�ƂĂ��A��l�Â��Ɍ̐l���v����Ԃł͂Ȃ��Ȃ��Ă���B

��k�Ђ̏�����s�̏�

�@�����{��k�Ђ́A������s��Ők�x�T��̗h��������炵���B�s�������̈�ق̓V��ނ��������A���Ƃ̃u���b�N�����V�ӏ��|��A�������͂V���ŗ������A���w�Z��s�����{���ɂ̑��K���X�ɋT�������B

�@�m�l��e�ʓ��𗊂��đ����̕��X����Вn�𗣂�A13�����݂ŏ�����s�ɂ�76���сE144�l�̔��҂��m�F����Ă���B���������̔�Q���瓦��Ă����P�[�X�������Ƃ����B

�@���{�Ⓦ���d�͂́u�z��O�v�����ɂ��Ă����B���̍l���͏�����s�̒n��h�Ќv��ɂ��e�����A�n�k�ɂ�錴���̕��˔\��Q�͈ꌾ���L����Ă��Ȃ��B�u���Ⓦ���s�̌v������ƂɁA������s�̌v����쐬����邩��v�����̗��R�B

�@���C�n�k���N�����ꍇ�A�l�������̕��˔\��Q��z�N����͓̂��R�ł���B���{���ғ���~�����߂��̂́A���͂�u�z��O�v�Ƃ͌����Ȃ�����ł���B���̓��C�n�k�A������s��̗h��́u�k�x�T��v�Ƃ���Ă��邪�A������͑z����ł����Ăق����B

�i�u����Ԃ���v2011�N�T��29���t���j

�����킹�^�ׂ�悤��

�@�u�w�����킹�^�ׂ�悤�Ɂx�Ƃ����̂��݂Ȃ���A�������ł��傤���H�v�B�T��14��(�y)�̖�A�[�H������Ȃ��炩���Ă����m�g�j���W�I�́u�J�����v�Ƃ����ԑg�ŁA�j���A�i�E���T�[���X�s�[�J�[�̌����������王���҂ɖ₢�����Ă����B���߂ĕ����Ȗ��ł���B�j���A�i�E���T�[�͉̂̏Љ���s�Ȃ����B�u�̂̏Љ�J�[�h�ɂ��ƁA���̉̂��������̂́A�_�˂̏��w�Z���t�́w�������܂��Ɓx����Ƃ������ŁA������16�N�O�ɋN�����A��_��k�Ђ̂Q�T�Ԍ�ɔ���̐e�ʂ̂���ł���ꂽ�Ə�����Ă��܂��v�B�����Ēj���A�i�E���T�[�͌����B�u���̉̂͐_�˂ł́A�����炭�F����m���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���v�B

�@�s�A�m�̑O�t�ɑ����āA�q�ǂ������̉̐������ꂾ�����B�u�n�k�ɂ������Ȃ������S�������ā@�S���Ȃ������X�̕����������ɐ����Ă䂱���@�������_�˂����̎p�ɖ߂����@�x�������S�Ɩ����ւ̊�]�����Ɂ@�Ђт��킽��ڂ������̉́@���܂�ς��_�˂̂܂��Ɂ@�͂������������̉́@�����킹�^�ׂ�悤�Ɂv�B

�@���̉̂��A���͑傫�Ȋ��������B����ȉ̂��������Ȃ�āI�B�������܃p�\�R���̃C���^�[�l�b�g�ŋȖ�����������ƁA��_��k�Ђ��N�����P��17���̐_�˂́u�ǂ��v�ŁA���̉̂��������Ă��邱�Ƃ��킩�����B�������A�b�c�ɂ��[�߂��Ă���B������x�A���������B�ł���b�c���茳�ɒu�������B����قǂ܂łɁA���͎̉̂��̐S��h���Ԃ����B

�@���Ă������Ă������Ȃ��v���ŁA�����A�������s�̂b�c������ɓd�b���āA�b�c�����邩�ǂ����������˂��B�u����܂���ˁB���ɂȂ�܂����A����ł������ł����H�v�B

�@�R����ɁA���̎茳�ɂb�c���͂���ꂽ�B������ɂ����b�c�́A�_�˂����_�Ɋ�������S�l�g�{�[�J���O���[�v�uvoice from KOBE�v�́uCooley High Harmony�v�Ƃ����A���o���ł���B�u�����킹�^�ׂ�悤�Ɂv�Ƃ����̂����߂ĂȂ�A�uvoice from KOBE�v�Ƃ����O���[�v�������߂Ăł���B

�@�R��11���̓����{��k�Ђł͂P���T��l���S���Ȃ�A���܂��ɂW��W�S�l�]���s���s���ƂȂ��Ă���B���s�̋߂��ɏZ�ޒm�l�́A�E��̍X�ߎ��ň�l�Œ��ւ��Ă���Œ��ɑ�k�Ђɑ��������B�u���b�J�[��������Ɨh��A�X�v�����N���[���쓮���Đ��Z���B���ʂ��Ǝv�����v�ƃ��[���Œm�点�Ă������A���̌�A���̒m�l�͓x�d�Ȃ�]�k�̂Ȃ��Ŗ���ʓ��X���}���A���炭���@���鎖�ԂƂȂ����B���̒m�l�ɂ��A�����Ė����ւ̊�]��͍����Ă����Вn�̕��X�ɂ����ЁA���̉̂��Ă��炢�����B�u�����킹�^�ׂ�悤�Ɂv�B

�I������

�@�I���̎��ɗL���҂ɖ������̂��u�I������v�ƌ����B���́u�I������v�����āA���邢�͊X���ł̑i����x���҂���̌Ăт����ɂ���āA�L���҂͐�����[��N�ɓ����邩�f����B����̏�����s���I���ł́A�S���ڂ�ڎw�������E�̎s�����s�k���A�������V���L�҂�53�̐V�l���s���ɓ��I�����B �@�I���̎��ɗL���҂ɖ������̂��u�I������v�ƌ����B���́u�I������v�����āA���邢�͊X���ł̑i����x���҂���̌Ăт����ɂ���āA�L���҂͐�����[��N�ɓ����邩�f����B����̏�����s���I���ł́A�S���ڂ�ڎw�������E�̎s�����s�k���A�������V���L�҂�53�̐V�l���s���ɓ��I�����B

�@�I������̑�\�I�ȕ������u�I������v�ł���B���I�����������V���L�҂̑I������ɂ��������̌��f�����A���Ȃ��Ȃ��L���҂��A���̑I������𓊕[�̔��f��ɂ��Ă���ƍl������B������A���̑I������́A�I�����I���������Ƃ����Č�i�ɑނ��邱�Ƃ̂ł�����̂ł͂Ȃ����A���I�������҂̂��̂ł���Ȃ�����A���Ȃ��Ƃ�����S�N�Ԃ̑�ȁu����v�Ƃ��Ď茳�ɒu���Ă����ׂ��㕨�ł���B

�@���I�����V�s���̌��������ƁA�����������p�������̂�����ł���B���Ƃ��A���ݒ���(���[�X����)�̑���������s�����۔�̑啝�팸�A�����{��k�Ђ��Ă̂S�ً̋}�Ȃǂł���B�������A�����ł͂Ȃ����̂�����B�ꍇ�ɂ���Ă͂U���c��ŁA�V�s���̍l������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv�����̂�����B

�@�����Ȃ��Ƃ��Q�_�B���̂P�́u�s���𗬃Z���^�[�v�ɂ�����u���Ɍ��ׂ��������Ă��A�w���̐���͏Z�����[�Łv�Ƃ��������ł���B�u���ׁv�Ƃ́u�s���Y�o�L���ł��Ȃ��A�哹���y���������钓�ԏ�̎g�p���s����Ȃǁv(���w�c�̎��O�r��)�ł��邪�A���̌��ׂ��������Ă��u�����܂���v�Ƃ����Ȃ�A�����^���ł���B�������A�����ł͂Ȃ��A�u�w���̐���v���u�Z�����[�Łv���߂�Ƃ����̂́A����X����Ƃ���ł���B

�@�����_�ł̐��ڂ��猩��ƁA�s���𗬃Z���^�[���Ǘ����Ă���s�s�Đ��@�\(�t�q)�������́u���ׁv���ł��錩���݂͂Ȃ��B���ɓs�s�Đ��@�\(�t�q)���A���g���ڎw���Ă���u���N�X�����́w���ׁx�����v�𐬂��������Ƃ��Ă��A�w���̐����₤�Z�����[�́A����ȍ~�ɂȂ�B�Z�����[�ɂ�����ۂɂ́u�������S��g������̈����A�b�n�Q�̑�ʔr�o�Ȃǂ̖��_���s���ɖ��炩�Ɂv����(���O�r��)�Ƃ��Ă���A���̂��߂̎����������K�v�ɂȂ�B�Ȃ�₩��₵�Ă��邤���ɁA�Z�����[���{�͑����Ă�2011�N�x�I�ՁA���邢��2012�N�x�ɐH�����ނ��ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�Z�����[�̎������x���ƁA�V���Ȗ��_����������B�s���𗬃Z���^�[�̍w�������ɂ́A�s���̐ŋ�������؋��ɉ����āA������̌�t�����܂܂�Ă��邪�A����܂ł́u�܂��Â����t���v�����������A���̌�t����2010�N�x���ŏI���B���̂��ߍ��N�x�́u�Љ�{����������t���v���[�Ă邱�ƂɂȂ����B���������̌�t�������N�x���ŏI������Ƃ���Ă���B������̌�t�����[�Ă��Ȃ��Ȃ�ƁA�܂�܂�s�����S���邱�ƂɂȂ�B���N�x�A�s���𗬃Z���^�[�ւ́u�Љ�{����������t���v���X��9,870���~�\��B�������s���𗬃Z���^�[�̍w����2012�N�x�ɐH�����ނƁA�X��9,870���~�����̂܂s�̕��S�ƂȂ��Ă����̂ł���B

�@�ނ�̑I������⎖�O�r���ł́u�s���𗬃Z���^�[�擾���z75���~�v�́u���_�g���v�Əq�ׂĂ���B�u���_�g���v�ł���ƔF�߂Ă���̂ɁA�Ȃ��A�w���̐�����u�Z�����[�v�Ō��߂�Ƃ����̂��낤���B���������́u���_�g���v�̂Ȃ��ɁA�V���ɂX��9,870���~�̎s���S�������\���������̂ł���B�s���𗬃Z���^�[�́u���_�g���v�����ł͏I���Ȃ��B���O�r���ł́A�u�������S��g������̈����A�b�n�Q�̑�ʔr�o�v�ƁA���̖��_������Ɏw�E���Ă���B�Ȃ�A���_�Ƃ��Ắu�����܂���v�ƂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�����Ƃ́A�����̐M�O���m�łƂ��Ď��ׂ��ł���B�u���_�g���v�ł���̂Ȃ�A�u����Ȃ��v�ƂȂ�ׂ��ł���B�u�Z�����[�̎��{�v�͕������͂悢���A���ǁA�ŏI���f���s���ɈςˁA�u���_�g���ł����Ă��s�������߂��̂�����v�ƁA�s���ɐӔC��]�ł�����̂ƂȂ�B���̌��ʁA�s���������n�ɒǂ����ނ��ƂɂȂ�Ƃ��Ă��ł���B

�@����X������Ȃ������P�̓_�́A�u���ݏ����S�N�Ԃ�20���~�v���u���_�g���v�Ƃ����L�q�ł���B�u��t�s���̖��v��ȃS�~�����{��ɂ���āA�S�N�Ԃ�20���~���x�o������Ȃ��Ȃ����B����͋����Ȃ��v�Ƃ����L�q�Ȃ�Η����ł��邪�A�u20���~�����_�g���v�ƂȂ�ƁA������s���̉R�S�~������Ă��鑤�́A�u�Ȃ�A�������ނȁI�v�ƂȂ�ł��낤�B���̓_��������s�������o���̍ۂɋL�Ғc�ɖ��ꂽ�V�s���́A�u�o��ɂ��Ďs���ɒ��ӊ��N�����������v(�S��28���t�u�����v)�ƌ���Ă��邪�A����͖��ӔC�Ȍ������ł���B��q�����Ƃ���A�L���҂́u����v���d�����Ă���B�V�s���̑I������⎖�O�r���́A�u��t�s�����S�~������20���~�̃��_�g�������Ă���v�Ǝw�E���Ă���̂ł���A�u����ȃ��_�g�������Ă����t�s���ł悢�̂��H�v�Ƃ������Ƃ�L���҂ɖ₢�����Ă���̂ł���B�u���_�g���v�Ǝw�E���Ă����Ȃ���A�u���ӊ��N�̂��߁v�̈ꌾ�ŕЕt����̂́A������y�X�Ɉ������̂ł���B�Ȃ��A�t�����Ă������A�V�����������A�V�s���́u���_�g���v�̕\����P�Ă͂��Ȃ��B

�@�����܂ł��Ȃ��A�S�~�����͖����̎s�������ɒ�������B�I������ŐV�s�������f�������e�́A���Ȃ��Ƃ�����S�N�Ԃ̖��ł���B���e�ɂ���ẮA������s���݂̂Ȃ炸�A�������̂ɂ��g�y������̂ƂȂ�B�V�s���̂��ƂŁA�S�~��肪��t�O�s���ȏ�ɍ������鎖�ԂɊׂ�Ȃ���悢�̂����B

�@���āA�V�s���̗^�}�͂T�l�ł���B���̂��Ƃ͐V�s���̑I������́u�������܂��v�̗��ɁA�T�l�̎s�c��c���̖������邱�ƂŖ��m�ł���B���̂T�l�́u�݂ǂ�E�s���l�b�g�v�Ƃ�����h��g��ł���B���������̉�h�ɂ͂����P�l�A�c��������B���̐l���͎s���I���ł͕ʂ̌��҂𐄂����B���R�ɐV�����n�܂�c��ł́A�V�s���𐄂����T�l�Ƃ͕ʂ̉�h�ɑ����邱�ƂɂȂ�ł��낤���A�����Ȃ�Ȃ���A�s���ɂƂ��Ă��s�����Ȏ��ԂƂȂ�B

�@�T��17������A�V�s���̂��Ƃł̏�����s�c��̉�h�\���Ƌc���E�̋��c���n�܂�B�V�s���̗^�}�̂T�l�̒�����N���c���ɂȂ�̂��H�A�T�l�̂Ȃ��ɋc���E������l���͂���̂��H�A�c���E������邽�߂Ɂu�݂ǂ�E�s���l�b�g�v���C���C����������͂��Ȃ����낤���H�A�܂����T�l���ʁX�̉�h�ɕ����ꂽ��͂��Ȃ����낤�ȁH�ȂǁA�J�̊S���͂T��17���Ɍ������Ă���B

���~��炵

�@�䂪�Ƒ����A���̉ƂɈڂ�Z�̂�10�N�O�̂W���B���łɒz26�N���o�߂��A�����ڂ��������ăL���C�ł͂Ȃ����̉Ƃ��w�������ő�̗��R�́A�Z�����ς�炸�A����܂Œʂ�ɋߏ��Â���������������Ƃ�����_�ł������B�悤����ɁA���̉ƂƓ����H�n�̂Ȃ��ɂ���؉ƂɎ������͕�炵�Ă����̂ł���B

�@���̉Ƃ̑O�g�́u����v�B�P�K����q���A�Q�K���_������̏Z�܂��A���̏�ɉ���������������Ƃ��������ł���B����ł͏T�ɂP����x�A��q���s�Ȃ��A�N���X�}�X�Ƃ��Ȃ�ƁA����̊����ꏊ�ŁA�M�҂̕��X���^���̂��̂��Ă����B���̎��ɂ́A���َq�Ȃǂ��䂪�Ƃɂ��������킯���Ă���Ă����B���̋�������s���̍��Ɉړ]���邱�ƂɂȂ�A�ꎞ�A�؉ƂƂ��ė��p����A���̌�A����ɏo���ꂽ�̂ł���B

�@�w������ɂ������Ď��́A�P�K�����ƂQ�K�����̃��t�H�[�����s�Ȃ��A��q���͏Z���ɑ���ւ����B�������A��q���̒��ȂǁA�g���镔���͂��̂܂܊��p�����Ă�������B

�@���̉ƂɈڂ�Z��ł��炱�̊ԁA���X�A����������邱�Ƃ��N����B����́g���h�ł���B���͒��ԁA�Q�K�Ńp�\�R���̎d�����s�Ȃ����Ƃ�����B�����͎q�ǂ������͊w�Z�A�J�~����͐E��ɂ���̂Ŏ���l�̂͂��Ȃ̂����A���́g���h�͂����Ă��A�ߌ�̂܂������������ԑт���[���ɋN����B�h�A��߂鉹�ł���B�u�o�^���v�Ƃ����h�A��߂鉹�����āA�n�e�H�A�����q�ǂ��������A���ė����̂��낤���H�ƁA�P�K�ɉ���čs���Ă��N�����Ȃ��B�q�ǂ�����������čs���Ă��鎩�]�Ԃ��A����ɂ͂Ȃ��B���鎞�ɂ́A���ւ��J���߂��鉹������B�������A�N�����Ȃ��B�����悤�Ȃ��Ƃ��J�~����������B�u�P�K�ɂ��鎞�ɁA�Q�K�������������v�B

�@�����ȑO�ɏq�ׂ����t������B�u�������������ɂP�K�ŐQ�Ă�����A���̕����̃h�A�̌��Ԃ���A�������𒅂��I�J�b�p�̏����Ȏq���A�������Ă����B�|���Ȃ����̂ŁA�݂�Ȃ̂���Q�K�֏オ�����v�B���͌����u���̕����ɉ��������Ȃ��́H�v�B���̕����͂P�K�̉��B���̕����́A��q���̑啔���̑f�ނ����̂܂܊������Ă���ꏊ�ł���B

�@���~��炵�H�B����Ȏ����ŋ߁A�l����悤�ɂȂ����B������͗��_�A����M����҂ł͂Ȃ����A����ȃ��m��������������䂪�Ƃɂ���̂����m��Ȃ��ȁA�ƁA�D��S�����A�v�����������B����ȃ��m�����̉Ƃɂ���̂Ȃ�A�������낢����Ȃ����A�ƁB

�@�z30���N���o�����̉Ƃ́A���R�ɃK�^�����Ă���B������A�Ƃ������މ���ׂ̉Ƃ̉����A�Ƒ��ɍ��o���N�������Ă���̂��낤�ƁA���͗�ÂɎv���B�ł��A�悢�ł͂Ȃ����B�u���~��炵������Ƃ���v���Č�����Ƃ�����A�������낢�Ǝv���̂��B

�@�����A���~��炵�ƕt���������ƂɂȂ肻���B�J�l���Ȃ��̂ŁA�K�^�K�^�̂��̉Ƃ̌��ւ��͓����A���肦�Ȃ��̂�����B��H�A�܂��P�K�Łg���h�������B

�ߑR�Ƃ��Ȃ�

�@�n�k�̗h������O�ɒm�点��@�킪�A���т��ьx����B��k�Ђ��炷�łɂP�����]�A���܂��ɑ傫�ȗ]�k����Вn���P���B

�@�������̂̔����͊g�傳��A�댯�x�́u���x���V�v�̍ň��i�K�ɕύX���ꂽ�B�����������d�͂����{���u�`�F���m�u�C�����͕��˔\�̕��o���x�͒Ⴂ�v�Əq�ׁA���̔��������炢�����āu���v�v���J��Ԃ��B�z���g�ɑ��v�Ȃ̂��H�B

�@���Z�R�N���̑��q�����ȏ����L���Č����B�u�É��̕l�������͂����Ɗ�Ȃ��ꏊ�ɂ����v�B���ȏ�������ƁA�n�k�v���[�g�̌���镔���Ɉʒu���Ă��邱�Ƃ��킩��B�Ȃ�����ȏꏊ�Ɍ��Ă��H

�@�ߓd�ɗ͓_��u���A�u�v���d�v�͎��{���Ȃ��Ƃ����B���̂��Ǝ��̂͊��}�ł��邪�A�R���̊����Ȃ��Ōv���d�Ɍ�����ꂽ�҂Ƃ��ẮA�ߑR�Ƃ��Ȃ��B�Ȃ��ŏ����炻�����Ȃ������̂��H

�@�u�z��O�v���J��Ԃ������̓S�������B���܂��������̓]�����B

�i�u����Ԃ���v2011�N�S��17���t����j

���k�֓���k�Ёw�s�ӑł���d�x

�@�u��邼��邼�v�Ƃ�����14��(��)�A15��(��)�ƁA������s���ł́u�v���d�v���s�Ȃ��Ă��Ȃ����������d�͂́A�R���ڂ�16��(��)�ɂȂ��āA���Ɏ��{�����B������s�͑S�̂łT�O���[�v���邤���́u��Q�O���[�v�v�Ɓu��R�O���[�v�v�ɑ����Ă���B�������A�s���̂ǂ̋�悪������̃O���[�v�ɓ����Ă��邩�́A�悭�킩��Ȃ��B���������ƁA�����Z��ł���ш�쒬�͂P���ڂ���T���ڂ܂ł��邪�A�����d�͂̎����ł́A������̒��ڂ������̃O���[�v���Ɂu���v���t�����Ă���B�u���́A�ǂ��炩�̃O���[�v�ɑ����܂��v�Ƃ̐���������A���ڂ̂Ȃ��ł��u��Q�v�Ɓu��R�v�ɕ��G�ɕ�����Ă���Ƃ����̂ł���B

�@�ŏ��ɒ�d���}�����̂́u��Q�O���[�v�v�B�ߌ�R��20������̊J�n�ł���B��k�Ђɂ���Ē��f���Ă����s�c��̗\�Z�ψ���͖{���ĊJ����A������ςȂ���́u�v���d�v���{�ł��������A�s�c�����s�����{���ɂ́u��R�O���[�v�v���Ƃ����̂����O�ɓ����d�͂��玦����Ă����̂ŁA�Ƃ��ǂ�����Ă���]�k�ɗh���Ȃ�����A���キ���キ�ƐR�c�͑�����ꂽ�B

�@�ߌ�R��40�����ł��낤���B�ψ���R�c���̈ψ����Ȃׂ̗ɍ����Ă���s�c����ǒ��̂��ƂɎ����ǎ���������Ă��āA���ł��������B�����ǒ����u�����H�v�Ƃ�����������A�ψ����ɉ������������B���̌�Ɉψ������������ꌾ�ɁA�c����͋������B�u��Q���ɂ���d���܂����v�B

�@�u������Ƒ҂Ă�B��Q���ɂ͖{���ɂƓ����w��R�O���[�v�x����Ȃ������̂��H�v�E�E�E�E�B���̂Ƃ���B�����d�͂����O�Ɏ������敪���́A�u��Q���ɂƖ{���ɂ́w��R�O���[�v�x�v�ł���B�u��R�O���[�v�v�͖�̂U��20�������d�̗\��ƂȂ��Ă���B�������Q���ɂ͂���܂ł̊ԁA�Ɩ��͓I�ɑ����錈�ӂ��ł߂Ă����B�����ցA�ˑR�̒�d���P�����̂ł���B

�@�s���ہA�ۈ�ہA��앟���A��Q�����A�Ŗ��W�A�����A�����A�S�~�A���A�y�A�s�s�v��A����ȂǁA�s���Ώۂ̂�����@�\���W�������Q���ɂ̌����S���̏Ɩ��������A�p�\�R����ʂ��^���ÂɂȂ�A���̊O�̌i�F���������邭��������ƂȂ����B�����̃J�E���^�[�O�ł́A�s�E���Ǝs�����A�ˑR����Ă������Â��ɕ�R�Ƃ������B

�@�x�e���錾���ꂽ�c������ƂɁA�s�̊Ǘ��E�҂����킽��������Q���ɂɌ������B���l���̋c���������{�ʁH�ɁA���Ƃɑ����B�c���ꂽ�҂͎����ɖ߂�A�����d�͂��������O���[�v�����̎����ɍēx�A�ڂ�������B�e���r�ł́A��ɐk�����Вn���f���o���Ă���B

�@����̖�A�����̎O�����n��ł͔����q�s�Ɠ���s�Œ�d�����{���ꂽ�B�������A�\��O�̏ꏊ����d�����B��Q�҂͔����q�s�������ɂƓ���s�������ɂł���B��d���ł͂Ȃ��͂��Ȃ̂ɓˑR�A��d���P���A�����̎s�����Ɩ����X�g�b�v�����B����̏�����s�����l�ł���B������������s�̏ꍇ�ɂ́A�s�����s�����ɗ��Ă������ԑтł��������߂ɓˑR�̎��ԂɎs���͍������A�s�E���ɂ����Ă������ʂ��������B�S�̏������ł��Ă��Ȃ������s�E���͖h��ɒǂ�ꂽ�B

�@��A�\����25���x��ŁA�u��R�O���[�v�v�̒�d������Ă����B�\��ł͂U��20������ƂȂ��Ă������߁A�u���~�ɂȂ����̂��i�v�Ƃ̎v�������܂��Ă������ł̒�d�ł������B�������A�\�莞���̑O�ɉ����d���̓��d����_���Ă��������Ƃ���A�u���A�������i�v���x�ŁA��d�����}���邱�Ƃ��ł����B�������낢���̂ł���B�����u�Ă����Α��͓d�C���_���Ă���̂ɁA�����瑤�͏����Ă���Ƃ����ӏ��������炱����Ɍ�����B�����������������A�Â��ł���B�R���قnj����������V��ɂ���A�X�Ȃ����Ƃ炵�Ă���B�g���̖�������āA����Ȃɖ��邢�h�ƁA���炽�߂Ċ������B

�@�\����P����15���������A�ߌ�W��45���ɖ��邳�������߂����B�܂������ɒg�[���̃X�C�b�`�Ɏ肪�L�т��B

���k�֓���k�Ёw�v���d�x

�@�����̒�~�E�����ɂ���ēd�͋������鎖�ԂƂȂ������߂ɁA�����d�͂́u�v���d�v���X�^�[�g�������B������s�ł�14������̎��{�������d�͂���`�����Ă������A15�����_�ŁA���{����Ă͂��Ȃ��B

�@�u�v���d�v�����\���ꂽ13���̖�A�䂪�Ƃł������d���Ɠd�r�A�X�C�A�}�b�`���ƒ�����T���o���A�g����႟���Ă���ȁh�Ə���ɔ��f���Ă��������d�������ꂱ��f�@���Ďg����悤�ɂ��A�a�����P�[�L�ɕt���Ă��������ȘX�C���������߂āA���S�̑̐����Ƃ����B���܂̂Ƃ���o�Ԃ��Ȃ��̂́A���肪�������Ƃł���B

�@�������A�����A���f���Ă���B�����d�͂̕ɉ����āA������s�͑�������h�Зp�X�s�[�J�[�Ŏs���Ɂu�{���A�ߑO�U��40��������T�˂R���Ԓ��x�A�v���d�����{����܂��v�Əq�ׂ�����ɓ����d�͂��\���ύX���A������������s���u���~�v�̈ē���h�Зp�X�s�[�J�[�ōs�Ȃ킴������Ȃ��Ȃ��Ă���B���̂��т��ƂɎs���́A���ւ���o���葋���J���āA�X�s�[�J�[���痬��鐺�ɕ����������Ă�̂ł���B

�@�����d�͂́A�v���d���s�Ȃ����ǂ����́A�y�d��܂Ō��S���悤�Ƃ͂��Ȃ��B�ߑO�U��40������̌v���d�̏ꍇ�A����ȑO�ɃX�s�[�J�[����A�i�E���X���邱�ƂɂȂ�B15���̒��͌ߑO�U��20�����Ɂu���{����܂��v�̃A�i�E���X���X�s�[�J�[���甭����ꂽ�B�N�������̎��ԂɋN���Ă���킯�ł͂Ȃ��B���̃X�s�[�J�[�ł������N�������l������B�Ȃ̂ɑ����Ĕ�����ꂽ�X�s�[�J�[�́u���~�v�ł���B����႟�Ȃ����낤�B�䂪�Ƃ͂U��20���̃X�s�[�J�[�ł������N�����ꂽ�J�~���}���Ŏ����Ђ˂�A�����{�[�����ɒ��ߍ��B�f���ɔ����邽�߂ł���B���̐������܂��A�{�[���Ɠ�ɒ��ߍ��܂ꂽ�܂܁A�䏊�ɒu����Ă���B

�@�����d�͂́u�v���d�v���Ƌ�������B�������N���������A�u���v���d�v���ƁB�q�ǂ��̍��A�ߏ��̂��������͌����Ă����B�u�I�I�J�~��������A�I�I�J�~��������ƉR�����Ă������N���A�{���ɃI�I�J�~�������Ƃ��ɂ͒N�����M�p�����A���N�̓I�I�J�~�ɐH�ׂ��Ă��܂����v�ƁB�䂪�Ƃ̎q�ǂ������͍��܂ł͐ߓd�ɓw�߂Ă����B����������͕��i�̐����ɖ߂��Ă��܂��Ă���B������ɋْ����������Ă��܂����悤���B���͂̐l�����͌����A�u�I�I�J�~���d�v���ƁB

���k�֓���k�Ёw���̎��x

�@��t�F�F�s�����A���{���Y�}�̐X�˂悤�q�c���̎���ɓ��ق��Ă��鎞�������B�u�n�k���v�̐����c��ɋ����A���ق𒆒f�����s���������Ȃ���l�q�����������Ă���ƁA����ɗh������傫���Ȃ��Ă������B�u����̓��o�C���I�v�u�V��̌u�����̗����ɋC������I�v�u���̉��ɂ�����I�v�u�����̃h�A���J���Ă����I�v�u�ψ����A�x�e��錾����I�v�̋��ѐ����s�������B���̉��ɂ����낤�Ƃ���ҁA�V�����������Ȃ����R�Ƃ���ҁA���̊p�����݂Ȃ��琬��s���������ҁE�E�E�B�c�����s�����A�Ȃ����ׂ��Ȃ��A���������h�ꂪ���܂�̂�҂��������B

�@�h��͂Q�����炢�������낤���A����Ƃ��P�����x�������낤���B�h�ꂪ���܂�A�Ƃɂ����ψ�����o���B�u�傫�������ȃ@�v�u����Ȃ̏��߂Ă��v�u���Ɋ֓���k�Ђ������������Ǝv�����v�u�|�Ă��錚���������Ȃ��̂��v�u�]�k�����邩������Ȃ��]�v�ȂǂƁA�L���ŋc���A�����K���K�������ł���ƁA�������������ꂾ�����B�s���̐��ł���B�u�݂Ȃ���A�}���Ō���������Ă��������B�}���Ō���������Ă��������v�B�c�����E�����A�R�K�̈ψ���O����h���h���ƊK�i������A���ɑO�̒���ɏW�܂����B���͂�����ƁA���ł������̊O�ɐl�X����яo���Ă���B���ׂ�̏�������h���ł́A�E�������킽�������s�������Ă����B

�@�k���n�͋{�錧�����Ƃ����B�������k�x�V�B�u�����I��������Ȃ��́H�B���ꂶ��A�{�錧�͑S�ł���Ȃ��̂��H�v�B�N�����]����16�N�O�́u��_�W�H��k�Ёv���ׂĂ����B�O�͊������߁A�Ƃɂ��������ɖ߂낤�ƁA�����܂߉��l���̐l���������ɓ��ɓ������B�ƁA���̎��ɗ]�k������Ă����B�݂�ȋ}���Œ���ɋt�߂�B����������ƁA�K���X�˂��u�o�^�o�^�v�Ɖ��𗧂Ăėh��Ă���B����̑傫�Ȏ����h��Ă���B���̎��ɂȂ��Ă悤�₭�u�|���v�Ǝv���悤�ɂȂ����B���ɓ����ď㒅������Ă������̂����A�]�k���|���ĂȂ��Ȃ�����C�ɂȂ�Ȃ��̂ł���B

�@������s�����{���ɂ́A���܂���46�N�O��1965�N�Ɍ��Ă�ꂽ�B�q�b�\���ŁA�ϗp�N����50�N�B���ƂS�N�őϗp�N�����}����Ƃ����㕨�ł���B�������A���ϐk�\���ł��邽�߂ɁA�����̑ϐk������Ă��Ȃ��B�O�X����A�ϐk�f�f�̎��{�Ƒϐk�⋭�̕K�v��������Ă��������ł���B�h�ꂪ�P���Ă������ɁA�u���o�C�v�ƒN�����v�������Ƃł��낤�B���̓��̋c��͒��f�ƂȂ����B�s���E�������͂��ߎs�̐E���́A�s�������{�݂𒆐S�ɔ�Q�c���Ɍ�����������ł���B���A�c����ĊJ����C�ɂ��Ȃ�Ȃ������B

�@���̌�A���̓o�C�N�Ŋш�쒬��O�����𑖂����B�쒆�w�Z���k���搶�Ɉ�������ďW�c�ʼn��Z�B���w�Z�����͖h�Г��Ђ����Ԃ��āA�����ʼn��Z�B�S�z���ꂽ�|��Ɖ����Ȃ��A�܂��͈���S�ƂȂ����B�������A��ăe���r������ƁA�����ׂ����i����э���ł����B�N�����e���r�ɓB�t���ƂȂ��Ă������B

�@�n�k�̂��̎��A�J�~����͐E��̃r���̂W�K�Ō}�����B�u���ނ�H�킪�I�����яo���A�e���r���|��Ȃ��悤�ɉ������Ă����B�W�K�������̂ŁA���̂������h�ꂽ�v�B���w�R�N�̖��͒��w�Z�Ō}�����B�u�S�Z�W������̂ő̈�قɂ����B�̈�ق̓V�䂪���T���T��o���A�����Č������h��Ă����B�����̏Ɩ����傫���h��Ă����B�F�B�̂Ȃ��ɂ͋����Ă���q�������B���͗F�B�ƕ��������Ă����B�h�ꂪ���܂����̂ŋ����ɖ߂�����A�܂��h��Ă����B�搶���Z��ɋ}���ŏo��悤�ɂƂ������̂ŁA�݂�ȁA�Z��ɏo���v�B���Z�Q�N���̑��q�͉���ւ̏C�w���s���B�u���l�Ōg�ѓd�b�Ńj���[�X���݂Ă�����A�n�k�̂��Ƃ��o�Ă����B�Ôg������ƌ���ꂽ�̂ŁA���l�𗣂ꂽ�B�z�e���ł͂����ƁA�n�k�̖͗l�����Ă����v�B

�@���Y�}�̍T���ł́A�X�˂悤�q�c���̊��̏�̑啔���̏��ނ����ɗ����B�{�I�̏�ɒu���Ă����j���[�X�t�@�C�����������Ă����B����}�̕����ł́A�e���r���������đ�j�B�c���������ނ��U�������B����A�䂪�Ƃł́A��̏��ނ��{�I���痎���������x�ōςB

�@���̓��A�J�~����͋A���ƂȂ����B�����̖�A���ʂĂ��̌^�ŋA��B���q�����ꂩ�疳���A����B�J�~���A����R��12���́A�J�~����̒a�����ł������B�ꐶ�A�Y����Ȃ��a�����ƂȂ����B�@

�s�����Z����

�@�s�����Z�̓�����23���ɍs�Ȃ�ꂽ�B�i�C�����f���āA�O�N�ȏ�Ɏ����E���B�ƒ�̎���Ŏ����ɍs���Ȃ����k�́A�S�����i����킸�ɂ͂����Ȃ��B

�@�����c���ɂ��䂪�Ƃɂ��A���Z��������B�u�s���s�����Ă��B�b��������Ɓw�ق��Ăāx���āA���邳���v�Ɠ����c���B�䂪�ƂƓ������i�ł���B

�@�e���r�▟�������p���A���ȏ���Q�l��������p�ɕς�����͍̂����ɓ����Ă���B���܂�̐^�����ɁA�u���܂���Q�ĂĂ��E�E�E�E�v�Ƃ͂������Ɍ����Ȃ������B

�@�w�͂𑱂����҂݂̂����ւ̒i�K�ɂ�����̂́A�ǂ�Ȃ��Ƃł������B������s�̐V�N�x�\�Z�ɂ́A�V���ɂ̋@�\���ɂ��Ă̊�{�v������肷��u�s�������ψ���v�̗\�Z���v�コ�ꂽ�B�Q�N�S�J���O�̒��ڐ����^���́A���̒i�K�ւƎs�������Ă���B

�@���̕��݂�z���Ă����厲�̂P�l���A�s���]���ɒ��킷��B�����������悤�ɋl�߂Ă����������ɁA�傢�Ɏ^���������B�@

�i�u����Ԃ���v2011�N�Q��27���t����j

�s���̌�����ς����Z�����[��ᐧ��^��

�@�L���҂�11���A10,252�̏����́A�w�O���ɂ�_����t�s�������������A���ɂ̌��ݏꏊ����������s�������ψ�����������B����ł��s���́u�w�O���Ɂv��������邱�Ƃ����҂��Ă����Ǝv���B�������u�s���P���l�A���P�[�g�v�́u�ւ̖ڐՒn�v��62.6�����I���B�s���̎v�f�͂��낭�����ꋎ�����B

�@�Q�N�R�J���O�ɌJ��L����ꂽ�u�Z�����[��ᐧ��^���v�͍����A�s���̌�����傫���ς��悤�Ƃ��Ă���B�s���͓��\���o���ꂽ�ۂɁu���Ɍ��݊�����Q���T�疜�~�����Ȃ��v�Əq�ׁA���\�ɔw�������悤�Ƃ��Ă��邪�A�s���̔M�ӂ͏��Ɏp�����������ċ����Ȃ��ł��낤�B

�@��t�s��12�N�̊Ԃ����[�X���ɂ͌p������A�u�������������v�͂��Ȃ̂ɉw�O�J���͑��i���ꂽ�B���������������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�S���̎s���I���́u���Ɍ��݁v������邩�炾�B

�@���̖₢�ɐ^���ʂ��牞������̂́A�Q�N�R�J���O�ɉ^���̒��S��S�����҂����ł���B

�i�u����Ԃ���v2011�N�P��30���t����j

�s�������Ƃ̈ʒu

�@�i�C����̒������ŁA�s�������Ƃ̔N�Ԕ̔��z�́A1997�N����2007�N�܂ł�10�N�Ԃ�16������������ł���B�ǂ��ł���������悤�ɁA��N�R���ɂ͕���������w����ɑ�^���Ǝ{�݂��i�o�B������s�̒����ł��A���s�҂⎩�]�Ԃ̗��ꂪ����ĊJ�����ւƑ傫���ω��������Ƃ��L����Ă���B

�@���������x�́A�i�q�����������ˉ��̉w���߂ɁA���Ǝ{�݂�����Ƃ����B�������𗘗p�����l���A�w�\���Ŕ������ł���悤�ɂ���d�|���ł���B���̂悤�ȊX�Â�����A�B�X���X�ƌ��߂����ėǂ����̂��낤���B

�@�N�̐�����������A�N���X�}�X�\���O���X���𗬂��G�߂ɂȂ����B�������A�X�͂��������Ɋ��C�������Ȃ��B�Ζ��唄�o�����A�Ђ��������ڂɂ������Ă͂��Ȃ��B

�@���Ƃ̌��łƈ��������ɁA�������łւƓ����o���������t�B�n�揤�Ƃ����w�O�J����I��������t�s���B���N�͂ǂ�����I�T���o�ł���B

�i�u����Ԃ���v2010�N12��26���t����j

�����t

�@�ҏ��Œɂ߂���ꂽ�X�̍g�t�͂ǂ�Ȃ��̂��ƋC�𝆂�ł������A�Ԃ≩�̐F�ʂ�����o�b�N�ɁA�X�S�̂������ȃf�b�T���Ɏd�グ�Ă���B���̍g�t���ӏH�ɓ���A��J���Ƃɗ����t�ƂȂ��ĐF�ʂ̏ꏊ��n�ʂւƈڂ��n�߂Ă���B �@�ҏ��Œɂ߂���ꂽ�X�̍g�t�͂ǂ�Ȃ��̂��ƋC�𝆂�ł������A�Ԃ≩�̐F�ʂ�����o�b�N�ɁA�X�S�̂������ȃf�b�T���Ɏd�グ�Ă���B���̍g�t���ӏH�ɓ���A��J���Ƃɗ����t�ƂȂ��ĐF�ʂ̏ꏊ��n�ʂւƈڂ��n�߂Ă���B

�@�����t�̋G�߂ɍ��킹��悤�ɁA�Ǔ��t�̎x�������}�����Ă���B�ٗp�₭�炵�ȂǍ����̊肢�ɑS���������A�����Ċt���̑������s��ہB�@���̎��ōςނ悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�����͎����}�ƕς��ʂ��܂̐����ɁA�m�[�������Ă���̂ł���B

�@�}����~�͌������Ƃ����B��w���̏A�E���藦�͂U����A���Z���͂S���O��B�Ȃ̂ɑ��Ƃ́A���X�g���E�������A���������߂ŁA200���~�ȏ���̂����ߍ���ł���B�t�𑁂��}���邽�߂ɂ��A���ߍ������������ɊҌ������鐭�����K�v���B

�@���N�����ƂЂƌ��B�ُ�C�ۂ��Â������������t�ƂƂ��ɃS�~���̒��ցB���ƂɃ��m�������鐭�������A���߂���B

�i�u����Ԃ���v2010�N11��28���t����j

�ӏH�E�E�E

�@�u�����������ފ݂܂Łv�ƋL���ĂP�J���B�C����10�x������A�܂�ŔӏH�̂悤�B�����߂����S��17���ɐႪ�~��A�V�����{����Q�J���]�͖҉Ă̗��B�u����₩�ȏH�v�����������ǂ������c��Ȃ��܂܂ɁA�k���ɐk������X���}�����B

�@�C��Ɠ������A�����̐��E�����芴�������Ȃ��B�����̊��҂��ēo�ꂵ������}�����́A�ٗp���������҈�Â���Ǝ҂⍑���̂��炵���A�܂�������������܂��B�O����������ނ��鎖�Ԃ���������B��Ƃ��猣�����A�A�����J�̊�F���茩�鐭���ł́A�����}����ƕς����̂ł͂Ȃ��B

�@���̂�����⍑���̕�炵�������ɗǂ����Ă����̂��A���̓�����N�������߂Ă���B

���}��������88�N�B�u���邱�ƂȂ���т��������f�������鐭�}�������A���̓������o����B�S�N�Ԃ�ɊJ�����u�Ԋ��܂�v�́A��D�̋@��ł���B

�i�u����Ԃ���v2010�N10��31���t���j

�O��̋�Y

�@�u�O��v�B�o�q���[�t���b�g�ɂ́u��������180�q�B�n���̑�����S�g�Ŋ���������̃X�|�b�g�v�ƋL����Ă���B�����̒|�ŎV������q�D�łU����30���A�H�c��`����50�l����s�@��45���ŁA�ɓ������́u�����̃X�|�b�g�v�ɓ�������B �@�u�O��v�B�o�q���[�t���b�g�ɂ́u��������180�q�B�n���̑�����S�g�Ŋ���������̃X�|�b�g�v�ƋL����Ă���B�����̒|�ŎV������q�D�łU����30���A�H�c��`����50�l����s�@��45���ŁA�ɓ������́u�����̃X�|�b�g�v�ɓ�������B

�@�u�O��v�͓������ɓ������́u�哇�v�ƕ���ŁA�ΎR�̓��ł��̖���S���ɍ��������B���߂ł�10�N�O��2000�N�V���`�W���̗Y�R�R������̕��A���̑O��1983�N�̈��Òn��ł̕��A����21�N�O��1962�N�ɂ͒ؓc�n��ŕ����Ă���B�܂�A�����I�ɕ��������Ă���̂��u�O��v�ł���B

�@10��20��(��)�̖�A������s�s�c��̑�\�V���Ƌc����ǐE���Q���̌v�X���́A�|�ŎV�����瓌�C�D�D�ɏ�D���ĎO��ɏo�������B������s�ƎO��͗F�D�����������Ă���A�s�c���̑�\�N�A�F�D�g�ߒc�Ƃ��đ����Ă���̂ł���B���{���Y�}�s�c�c����͎����Q�������B �@10��20��(��)�̖�A������s�s�c��̑�\�V���Ƌc����ǐE���Q���̌v�X���́A�|�ŎV�����瓌�C�D�D�ɏ�D���ĎO��ɏo�������B������s�ƎO��͗F�D�����������Ă���A�s�c���̑�\�N�A�F�D�g�ߒc�Ƃ��đ����Ă���̂ł���B���{���Y�}�s�c�c����͎����Q�������B

�@�O��̎����ɂ��ƁA������52�N�O��1958�N�����́A�l����7,121�l�������A���N�S���P�����_�ł�2,822�l�ɂ܂Ō����B���������ѐ���1958�N��1,775���тɑ��āA���N�S�����_�ł�1,716���тƁA�傫�ȕω��͌����Ȃ��B���̂��H�B���̂��Ƃ��O��c��̕��X�Ɏ��₵���Ƃ���A�ȉ��̓������Ԃ��Ă����B�u��҂͓��O�ɏo�čs���A�c���Ă��鑽���́A����҂����̐��сB���ѐ�������Ȃɕς��Ȃ��̂́A���O����P�g�œ]�����Ă���l�����邽�߁v�B2008�N�x�A�O��͏o����20�l�A���S��47�l�B���O����̓]����142�l�A�]�o��184�l�ƂȂ��Ă���B���̐��������邾���ł��A�N�X�A�l�����������Ă����͎̂�ɂƂ�悤�ɂ킩��B

�@�Ƃ���Łu�]���v�Ƃ͂ǂ��������̂Ȃ̂��H�B����ɑ��Ă̓����́u������x�@�A���h���̐E���ȂǁA���O���畋�C���Ă���l���������S�B2000�N�̕��ΈȑO�͉Ƒ��A��ŕ��C���Ă������A���Ό�͒P�g���C���F�߂���悤�ɂȂ�A���ѐ��Ƃ��Ă̓J�E���g�ł��Ă��A�l���͒P�g�Ƃ������́v�B�Ȃ�قǁA���̐l���\��������ƁA�����̃s���~�b�h��70�Α�㔼�ɑ傫�ȎR������̂ɑ��āA�j���ł�50�Α�㔼�ɎR���}���Ă���B�����āA�j���̕�����������200�l�]�A�l���������Ȃ��Ă���B�܂�A�j���̒P�g���C�������Ƃ������Ƃł���B �@�Ƃ���Łu�]���v�Ƃ͂ǂ��������̂Ȃ̂��H�B����ɑ��Ă̓����́u������x�@�A���h���̐E���ȂǁA���O���畋�C���Ă���l���������S�B2000�N�̕��ΈȑO�͉Ƒ��A��ŕ��C���Ă������A���Ό�͒P�g���C���F�߂���悤�ɂȂ�A���ѐ��Ƃ��Ă̓J�E���g�ł��Ă��A�l���͒P�g�Ƃ������́v�B�Ȃ�قǁA���̐l���\��������ƁA�����̃s���~�b�h��70�Α�㔼�ɑ傫�ȎR������̂ɑ��āA�j���ł�50�Α�㔼�ɎR���}���Ă���B�����āA�j���̕�����������200�l�]�A�l���������Ȃ��Ă���B�܂�A�j���̒P�g���C�������Ƃ������Ƃł���B

�@�u�O��v�́A�u���ƂƔ_�Ƃ̓��v�Ƃ����C���[�W�������Ă����B���������ۂɂ́A��P���Y�Ƃ͂ق�̂킸���ŁA�����ƂȂǂ̑�Q���Y�Ƃ�20�����x�A���Ƃ̂V���]�͊ό��≵�E�����ƂȂǂ𒆐S�Ƃ�����R���Y�ƂŐ�߂��Ă���B�ό������C���ɓ��̌o�ς͐��藧���Ă���̂ł���B�������A�u���Ǝ҂̍���E��p�ҕs�����ɂƂ��Ȃ����h���̏h���{�݂̔����Ȃǂɂ�����̐��̖�肪����v�ƎO��̎����ł͏q�ׂ��A��x�Ɋό��q���吨�����Ă��A�Ή��ł���ɂ͂Ȃ����Ƃ��L����Ă���B

�@�O��͌��݁A���̓������̒ؓc�n�悪���Z�x�ΎR�K�X�̂��߂ɗ����֎~���ƂȂ��Ă���B���C�D�D���牺�D����ۂɉ�X�̎茳�ɂ̓K�X�}�X�N���z��ꂽ�B���ɓ���ۂɂ́A�K�X�}�X�N�̌g�т��v�������̂ł���B���������ۂɂ́u���p���邱�ƂȂǂȂ��v�Ƃ����̂����̐l�X�̐����ł���B���̂Ȃ�u���Z�x�K�X������������A���̏ꏊ���炷���ɔ��邩��v�B�}�C�N���o�X�œ������ē����Ă������������A�o��l�����i����҂���j�͒N���A�K�X�}�X�N�炵�����̂������Ă͂��Ȃ������B���ӂ��邱�Ƃ͕K�v�ł͂��邪�A�u�K�X�}�X�N�̌g�сv�Ȃǂ��L�ꂽ�肷��̂́A�ό��Ő����Ă��铇�ɂ����ẮA�ǂ�Ȃ��̂��Ǝv���Ƃ���ł���B �@�O��͌��݁A���̓������̒ؓc�n�悪���Z�x�ΎR�K�X�̂��߂ɗ����֎~���ƂȂ��Ă���B���C�D�D���牺�D����ۂɉ�X�̎茳�ɂ̓K�X�}�X�N���z��ꂽ�B���ɓ���ۂɂ́A�K�X�}�X�N�̌g�т��v�������̂ł���B���������ۂɂ́u���p���邱�ƂȂǂȂ��v�Ƃ����̂����̐l�X�̐����ł���B���̂Ȃ�u���Z�x�K�X������������A���̏ꏊ���炷���ɔ��邩��v�B�}�C�N���o�X�œ������ē����Ă������������A�o��l�����i����҂���j�͒N���A�K�X�}�X�N�炵�����̂������Ă͂��Ȃ������B���ӂ��邱�Ƃ͕K�v�ł͂��邪�A�u�K�X�}�X�N�̌g�сv�Ȃǂ��L�ꂽ�肷��̂́A�ό��Ő����Ă��铇�ɂ����ẮA�ǂ�Ȃ��̂��Ǝv���Ƃ���ł���B

�@�O��͍���łS��ڂ̖K��ɂȂ�B�O��͂S�N�O�B����Ɠ������s�c��̈���Ƃ��āA���Ό�̕����̗l�q�����ɗ��Ă���B���̑O�͕��ΑO�ŁA������s�c��̈���Ƃ��āA�O��̔_�ƍՂ̎��ɖK��B���̑O�̍ŏ��̎��́A���Ԃ����ƃv���C�x�[�g�ŗ��Ă���B����͏��J�܂���̎c�O�ȓV��ł��������A�ߋ��R��͓V��Ɍb�܂�A�O��̎��R�𑶕��ɖ��키���Ƃ��ł����B�������Ԃ����u�A�J�R�b�R�v���ώ@�ł���u�A�J�R�b�R�فv��O��ɌÂ�����Z��ł����l�X�̔��@����W�������u���y�����فv�ɓ���A�V�C���ǂ��Ƃ���1983�N�̕��ŏ��ł����u�V�Y�r�Ձv���ォ�璭�߁A���Ό��Ղ��r�Ɖ������u�A�J�R�b�R�فv�߂��́u��H�r�v�̐��ʋ߂��܂ōs���B�����͂��܂Ȃ��K�X�𐁂��グ��Y�R�̎R���ɎԂœ���A�n���K�X�Ō͂�͂Ă��R�����������Ɍ��Ȃ���A����̓W�]��܂ŎԂő���B�������A���Ό��ɂ͋߂Â��Ȃ����A�Y�R�͊댯���Ȃ̂ŁA��������̋����K�v�ɂȂ�B��������Ȃ�������A���̂Ƃ��͊C�ӂ̊�Ɉ͂܂ꂽ���R�̊C���v�[���ƂȂ��Ă���u�����Y�r�v�ɉ���Ă����A�j���ł��鋛�̊ώ@���s�Ȃ����B�[�������ގ��Ԃɍ��킹�Ĉ��Òn��̉���u�ӂ邳�Ƃ̓��v�ɓ���A�������ɒ��ޗ[�������\����E�E�E�B�h�̐H���͂������A�C�̍K�A�R�̍K�A�����āu�������t�̓V�Ղ�v�ł���B�O��̏Ē��ŐS���̂��ق����āA�Â��ȓ��̖��������䂭�܂Ŋy���ނׂ��B�������g�ѓd�b�̓I�t�ɂ���B�ꏊ�ɂ���Ắu���O�v�ɂ����Ȃ��Ă����B�d���̔���X�g���X�����₷�ɂ́A�����Ă����̏ꏊ�ł���B �@�O��͍���łS��ڂ̖K��ɂȂ�B�O��͂S�N�O�B����Ɠ������s�c��̈���Ƃ��āA���Ό�̕����̗l�q�����ɗ��Ă���B���̑O�͕��ΑO�ŁA������s�c��̈���Ƃ��āA�O��̔_�ƍՂ̎��ɖK��B���̑O�̍ŏ��̎��́A���Ԃ����ƃv���C�x�[�g�ŗ��Ă���B����͏��J�܂���̎c�O�ȓV��ł��������A�ߋ��R��͓V��Ɍb�܂�A�O��̎��R�𑶕��ɖ��키���Ƃ��ł����B�������Ԃ����u�A�J�R�b�R�v���ώ@�ł���u�A�J�R�b�R�فv��O��ɌÂ�����Z��ł����l�X�̔��@����W�������u���y�����فv�ɓ���A�V�C���ǂ��Ƃ���1983�N�̕��ŏ��ł����u�V�Y�r�Ձv���ォ�璭�߁A���Ό��Ղ��r�Ɖ������u�A�J�R�b�R�فv�߂��́u��H�r�v�̐��ʋ߂��܂ōs���B�����͂��܂Ȃ��K�X�𐁂��グ��Y�R�̎R���ɎԂœ���A�n���K�X�Ō͂�͂Ă��R�����������Ɍ��Ȃ���A����̓W�]��܂ŎԂő���B�������A���Ό��ɂ͋߂Â��Ȃ����A�Y�R�͊댯���Ȃ̂ŁA��������̋����K�v�ɂȂ�B��������Ȃ�������A���̂Ƃ��͊C�ӂ̊�Ɉ͂܂ꂽ���R�̊C���v�[���ƂȂ��Ă���u�����Y�r�v�ɉ���Ă����A�j���ł��鋛�̊ώ@���s�Ȃ����B�[�������ގ��Ԃɍ��킹�Ĉ��Òn��̉���u�ӂ邳�Ƃ̓��v�ɓ���A�������ɒ��ޗ[�������\����E�E�E�B�h�̐H���͂������A�C�̍K�A�R�̍K�A�����āu�������t�̓V�Ղ�v�ł���B�O��̏Ē��ŐS���̂��ق����āA�Â��ȓ��̖��������䂭�܂Ŋy���ނׂ��B�������g�ѓd�b�̓I�t�ɂ���B�ꏊ�ɂ���Ắu���O�v�ɂ����Ȃ��Ă����B�d���̔���X�g���X�����₷�ɂ́A�����Ă����̏ꏊ�ł���B

�@���R�����ς��̎O��ł͂����Ă��A�ΎR�̔����E�S�����́A���̌�̓����ɏd���ׂ�w���킹�邱�ƂƂȂ����B����͑��ɁA���Ȃ������ΎR�K�X�ɂ��e���ł���B�ό��Ő����铇�ɂ����āA�ΎR�K�X�͊ό��œ��ɏo�����Ă݂悤�Ƃ����l�X�̑����~�߂�������ʂ����Ă��܂��Ă���B�O��ɂ͎O���`������B�H�c����S���P���P�����Ŕ���Ă���B�Ƃ��낪�ΎR�K�X�ɂ���āA�����Ό��q�ƂȂ�B���������u�H�c��`����̏o���̂��߁A�l�������烂�m���[���𗘗p���ĉH�c�܂ōs���B�Ƃ��낪�g���q�h�ƂȂ�����A�����܂ł̌�ʔ�܂�܂�Ӗ����Ȃ��Ȃ��Ȃ�B�Ƒ��ŗ��悤���̂Ȃ�A�Г������ł��Q�`�R��~�̏o��ƂȂ�B�Ȃ̂Ɂg���q�h�ł͘b�ɂȂ�Ȃ��B������ɔ�s�@���p����D���p�ւƈӎ��͕ς��B�������D�ł͗h����ɁA�V���ԋ߂����������Ă��܂��B������A�ό��q�͂Ȃ��Ȃ������Ȃ��v�Ƃ����̂ł���B����A�h�̑����A�u��s�@�ŗ��邨�q�v�̏ꍇ�́A�Ȃ��Β��߂�Ƃ����B��s�@�����q�ɂȂ�A���q�͗���Ȃ����炾�B��s�@�̔�ԗ��͂R�����Ƃ����B�僊�[�O�̏���G���Ȃ݂̊m���ł���B�O���`�́A���Z�x�̉ΎR�K�X����������ؓc�n��Ɉʒu����B�u���̊ό��̍ő�̏�Q�́A�ΎR�K�X�v�Ȃ̂ł���B �@���R�����ς��̎O��ł͂����Ă��A�ΎR�̔����E�S�����́A���̌�̓����ɏd���ׂ�w���킹�邱�ƂƂȂ����B����͑��ɁA���Ȃ������ΎR�K�X�ɂ��e���ł���B�ό��Ő����铇�ɂ����āA�ΎR�K�X�͊ό��œ��ɏo�����Ă݂悤�Ƃ����l�X�̑����~�߂�������ʂ����Ă��܂��Ă���B�O��ɂ͎O���`������B�H�c����S���P���P�����Ŕ���Ă���B�Ƃ��낪�ΎR�K�X�ɂ���āA�����Ό��q�ƂȂ�B���������u�H�c��`����̏o���̂��߁A�l�������烂�m���[���𗘗p���ĉH�c�܂ōs���B�Ƃ��낪�g���q�h�ƂȂ�����A�����܂ł̌�ʔ�܂�܂�Ӗ����Ȃ��Ȃ��Ȃ�B�Ƒ��ŗ��悤���̂Ȃ�A�Г������ł��Q�`�R��~�̏o��ƂȂ�B�Ȃ̂Ɂg���q�h�ł͘b�ɂȂ�Ȃ��B������ɔ�s�@���p����D���p�ւƈӎ��͕ς��B�������D�ł͗h����ɁA�V���ԋ߂����������Ă��܂��B������A�ό��q�͂Ȃ��Ȃ������Ȃ��v�Ƃ����̂ł���B����A�h�̑����A�u��s�@�ŗ��邨�q�v�̏ꍇ�́A�Ȃ��Β��߂�Ƃ����B��s�@�����q�ɂȂ�A���q�͗���Ȃ����炾�B��s�@�̔�ԗ��͂R�����Ƃ����B�僊�[�O�̏���G���Ȃ݂̊m���ł���B�O���`�́A���Z�x�̉ΎR�K�X����������ؓc�n��Ɉʒu����B�u���̊ό��̍ő�̏�Q�́A�ΎR�K�X�v�Ȃ̂ł���B

�@����������ȏ�ɐ[���Ȃ̂́A�����I�ɕ����J��Ԃ��O����̂��̂ł���B���̂��Ƃc��c���̕��X�͎��ɐX�Ƒi����B�u�Z���̑����͔��������A���������̐��������Ă���B�C�݂ɍs�������ނ��B��T�Ԃ̂����ɂقƂ�ǂ������g�����Ƃ��Ȃ��B������A�N�������ł��[���ɕ�点��B�������A20�N�����̕��ɔ����Ă̒��~��]�V�Ȃ������B������A���͂���ȂɎg���킯�ɂ͂����Ȃ��B��ςȂ͉̂Ƒ���������l�����B��������T�����[�}���ȊO�͎������s����Ȃ����߁A�Ƒ���{���Ȃ��B���̂��߁A���𗣂ꂴ��Ȃ��B����ɁA�K�X�̂��߁A�Ƃ��Ԃ������ɏ��ށB�K�\�����̓��b�^�[������200�~������v�u�����̈��萫���Ȃ��A����20�N�����ŋN����̂ŁA�Ƃ�ݔ��ւ̓������ł��Ȃ��B���̂��тɏZ���͗��o���Ă����v���������B���ɂ́A�ۈ牀�����E���w�Z���O��Z������B����ǂ���w��A�E�ƂȂ�Ɠ��O�֏o��ق��͂Ȃ��B������𗝗R�ɂ����Ƒ��ł̗�����A���O�ɏo�Ă���q�ǂ��������e���Ăъ�P�[�X�������A���̐l���͌����Ă�������ł���B�u���̓^�_�Ŏ����B�Ă���Ƃ͂�����ł�����B�������v�Ƒi����ނ�̊�ɂ́A��̌����Ȃ��ł肪�ɂ��ݏo�Ă���B11���U���E�V���ɂ͎O��Ńo�C�N���[�h���[�X���s�Ȃ���B�ό��q���ĂяW�߂�C�x���g��ے肷����̂ł͂Ȃ����A�x���̂���������{�I�Ɍ��߂Ȃ����K�v������̂ł͂Ȃ����낤���B�������A������Ƃ����Ď��ɗLjĂ�����킯�ł͂Ȃ��B���߂Ă��̎v���ŁA�O��̂o�q���s�Ȃ����炢�����Ȃ��̂ł���B�@���ʐ^�͍���B�e�������̂ƂS�N�O�̂��̂��g�p

�H���}����

�@�u�����������ފ݂܂Łv�Ƃ͂悭���������́B�u�����H�v�u�c���H�v�ƁA�X�����{�ł������C��ɂȂ�ƕ\������悢�̂������Ă������X������A�悤�₭�u�H�v�Ƌ^�����ƂȂ�������z�C�ƂȂ��Ă����B

�@�L�^�Â��߂̉Ẳe���Ŗ��ʕ��̉��i���͂˂�����A������ǂ��납������C���̎�����O�ɁA�l�D�����āA�L�т�����������Ђ����߂�p���A�����炱����Ō�����B�������̒ቺ�������邵�������A���̂P�l�ł���B

�@����}�̊ǎ́A���Ƃ̖@�l�ň��������̌����������߂Ă���B�����́H�̖₢�ɁA�u����ő��Łv���܂����땂��B�C��ɉe�������ʕ������A���x�͏���ő��łʼn��i���肠���鎞������Ă���̂��낤���B

�@�����̉Ă͋��������A��炵�����M�������͋���킯�ɂ����Ȃ��B�u�����⋋���\���Ɂv�̕ɗ�܂���A�A�̏o����̂��������ł������A�x���g���������߂āA�O�֑O�ւƓ��ݏo�����B

�i�u����Ԃ���v2010�N�X��26���t���j

�҉Ă̖h�ЌP��

�@87�N�O�̂X���P���́u�_�ɕ����������������v�ƋL����Ă���B���N�̂X���P���́A�L�^�I�Ȗҏ��̘A���̂Ȃ��Ō}�����B �@87�N�O�̂X���P���́u�_�ɕ����������������v�ƋL����Ă���B���N�̂X���P���́A�L�^�I�Ȗҏ��̘A���̂Ȃ��Ō}�����B

�@���̖h�Ђ̓���O�ɏ�����s�́A�W��29���̌ߑO�A�����w�Z�Z��ő����h�ЌP�������{�B�u���������Ȃ��悤�Ɂv�̃A�i�E���X�̂Ȃ����A�����̎Q���҂�35�x�̉��V���Ŋ��𗬂����B

�@�P���ł́A����h�Бg�D����h�c����ĕ��������{�B�u�����ɕ�����������A����ɂ��ĉ�X�̕��ɕ������Ăق����v�̐���u�C�U�I�Ƃ������ɐ��͏o��̂��v�Ȃǂ̋^��������ꂽ�B

�@����Ƃł������ł��A���͌������Ȃ��B������������s���̏��ΐ��⋋���ǂ́A�k�x�T�ɑς�����̂݁B���ݐ����^�ԋ����Ԃ����L�͂P��B�̐S�̎搅�n�ł������A�s���ɂ͂P�J���������݂��Ȃ��B���z�ƌ����Ƃ̊Ԃɂ́A�܂��܂��傫�Ș���������B

�@�w�O�Ƀn�R���m������ȑO�ɁA���N���Ă����������Ȃ���n�k�ɔ������܂��Â��肱���A�܂����Ȃ��ł��낤�B

�i�u����Ԃ���v2010�N�X���T���t���j

������s�̐}����

�@�u���ł��A�ǂ��ł��A����ł��C�y�ɗ��p�ł���s���̏��ւł��葱����v���Ƃ��u�s���}���ق̊�{���j�v�Ɍf���钲�z�s�́A�{�قƕ��ق��킹��10�ق̐}���ق��^�c���Ă���B���K�E����60�l�A���Ώ����E�����܂߂��210�l�]�̐E����z�u���A�s���̂��� �̒n��̏�_�̊����������߂Ă���B

�@����A������s�͖{�قƕ��فE�}�������킹�ĂS�ق̂݁B�E���̐����A���K�E���Ɣ��Ώ����E�����킹�āA�킸����39�l�B�u�s���̏��ցv����́A�قlj����ƂȂ��Ă���B

�@������s�́A2014�N�S���J�ٗ\��ŁA�ш�k���n��Z���^�[�\�z�ɓ����Ă��邪�A�{�݂��܂邲�ƈϑ����A�}���ِE��������ɍ팸��������B�ϋɓI�Ȑ}���ي�����W�J���邽�߂Ɂu�s���c�v��I���������z�s�̎p���Ƃ́A�_�D�̍��ł���B

�@�ҏ��̉āB�}���قɑ����^�сA���y�̗��j�╶���ɐG��āA�g���S���[�������Ă��߂��������B�Ă͍����^������B

�i�u����Ԃ���v2010�N�W���P���t����j

�Q�c�@�I������

�@���̐��x�͌������������悢�Ǝv���B�Q�c�@�I������̓��[���@�̂��Ƃł���B�������̂Ƃ���A�Q�@����̓��I�҂́A���̐��}�ɓ��[���ꂽ�[�ƁA���̐��}�̔���o�ږ���ɋL�ڂ��ꂽ���҂ɓ��[���ꂽ�[�̍��v�Ől�������܂�B���������I���ʂ́A���̐��}�̔���o�ږ���̂Ȃ��̌��Җ��œ��[���ꂽ�[���������ƂȂ��Ă���B���̐��x�����邽�߂ɁA�J�[���ɏW�܂����J�[��ƈ��ƊJ�[����l�͔ߎS�Ȏ��Ԃ��߂������ƂƂȂ����B

�@�V��11��(��)���J�[�̎Q�@�I�̔���ɂ�12�̐��}�����҂�i�������B���Ȃ��Ă��T�l�A�������}�ł�45�l���̌��҂𖼕�ɓo�ڂ��Ă���A����̌��Җ��͑S����186�l�ɂ������ł���B�J�[��Ƃ�11��(��)�̌ߌ�X������n�܂����B������������s�̑I���Ǘ��ψ���͓����I����̊J�[��Ƃ�D�悵�Ă����߂����߁A�I����̊J�[�͕���Ă��A����͕���Ȃ����Ԃ��������B���̂��߁A�J�[����l�͊J�[�����������Ď��g�̐��}�̕[�̏o���ڂŊm���߂邵���Ȃ��ɒu���ꂽ�B

�@�����āA���}���̂ق��Ɍl���̕[������Ƃ�����ւ��J�[��ƈ����ꂵ�߂��B�O�q�����悤�ɑS����186�l������̖���ɓo�ڂ���Ă���B�[�̗p���ɋL�ڂ��ꂽ�������ǂ̐��}�ɑ����Ă���̂��A�͂��܂��A���̎����͖���ɓo�ڂ���Ă���̂��ȂǁA��ƈ���186�l�̎����������ꂽ�W�v���Ƃɂ�߂��������Ȃ���A�l���̕[���d�������A�������Ă����̂ł���B����͂܂�Ő_�o����Q�[����z�N��������̂ł������B

�@�����������Ă��������ɁA�����I����̊J�[���I�����A�J�[��ƈ�������̊J�[�ɕK�v�Ȑl�����c���āA�J�[������Ƃɂ���B�܂��A�����I����̊J�[����l���u�������ɂˁ`�v�Ƃ����Ȃ���A����̊J�[����l�̑A�]�̂܂Ȃ�����K�ڂɗ�������A�Â܂�Ԃ����J�[��ɂ͂������邵����C�����ꂽ�B

�@�����猩����O�̌i�F�ɔ��F���f���o����Ă���B�邪�����n�߂��悤���B�M���R�[�q�[�ł��������ƁA�����̔��@�̑O�ŏ��K��p�ӂ����B�������₽�����ݕ�����ŁA���������ݕ��͂��������Ȃ��B�ȑO�͗p�ӂ���Ă����J�[����l�p�̉������������A���x�̑I���Ǘ��ψ�����ǂ́u�o��ߌ��v�Ƃł��v���Ă���̂��A�p�ӂ���Ă��Ȃ��B�u�C�������Ȃ��I���Ǘ��ψ���v�ƃu�c�u�c�����Ȃ���A�V�[�V�[�������̃{�^�����������B

�@�u��ς����ꂳ�܂ł����v�Ƃ̑I���Ǘ��ψ����̒��߂̂������ŕ��ƂƂȂ����̂́A�ߑO�S��43���B�����т����Ȃ���ԂʼnƂɒ������̂͌ߑO�T���߂��B���Ԃ̌˂��J���Ƌ��������ƂɁA���q���e���r�����Ă����B���[���h�T�b�J�[���Ƃ����B�u�����͊w�Z����I�v�Ƃ����Ȃ玶��Ƃ�����A���錳�C���Ȃ��z�c�ɂ����肱�B�ׂł̓J�~����̃C�r�L���苿���B

�@������s�̊J�[�����͑��̎����̂Ɣ�ׂāA�����ɒx�����Ƃ��킩�����B���̗��R��I���Ǘ��ψ�����ǒ��́u�ǎ�@�̂P��ɁA�ǂݎ��X�s�[�h�̒��q���������̂����������ƁB�܂��A�ǎ�@�S��Ƃ��ɁA�[�v�Z�̃o�[�R�[�h�̓ǂݎ��ɕs�������A���̂��߁A�[�v�Z�����Ƃ��邱�ƂɂȂ������߁v�Əq�ׂĂ���i�V��16���̍s�������v�������ʈψ���ł̓��فj�B������s�́A����̊J�[�����́u�ߑO�Q���v��ڕW�ɂ��Ă����Ƃ����B������ɂ��Ă��A����Ɍl�����[�����A�l�������}�ɓ��[�����ƌ��Ȃ��A�������l���̑������ɓ��I���Ă����Ƃ������x�ɂ��Ă��邱�Ƃ��A�J�[��Ƃ�ώG�ɂ��Ă���̂ł���B���̐��x���������ꂽ���Ƃ���A�^�����g�𑽐��A���҂ɋN�p���鎖�ԂƂȂ��Ă��邱�Ƃ��A����܂��^��̂Ȃ��Ƃ���ł���B

�@�V��16���̈ψ���őI���Ǘ��ψ�����ǒ������ق����A�ߗ����̂̊J�[�m�莞�ԓ��͈ȉ��̂Ƃ���ł���B�Ȃ��A�o�c�e�t�@�C���Łu2010�N�Q�@�I���E����\�̓��[���ʁv���f�ڂ��܂��̂ŁA���Q�Ƃ��������B

|

�I���� |

���� |

�J�[��Ɛl�� |

�ǎ敪�ދ@ |

| ������s |

1�F50

|

4�F15

|

216�l

|

�S��

|

| ������s |

0�F30

|

2�F25

|

286�l

|

�U��

|

| �O��s |

0�F55

|

2�F20

|

267�l

|

�S��

|

| �������s |

0�F18

|

1�F05

|

237�l

|

�V��

|

| �����s |

0�F20

|

3�F25

|

126�l

|

�R��

|

| �������s |

1�F09

|

2�F45

|

317�l

|

�U��

|

�[���ł��Ȃ�

�@�[���ł��Ȃ��B�告�o�̓q�����ŁA�q����K�Ƃ̐e���Ƌ��������ɔ��W������ւ������܂��͉��ق���͓̂��R�B�������A�q���Ɋ֗^��������ȊO�̗͎m�͖��É��ꏊ�x��A�e���ƁA�����Ƃ̒�����̏��R�͋ސT�ŁA�u���É��ꏊ�͗\��ǂ���J�Áv�Ƃ����̂��D�ɗ����Ȃ��B

�@�����̐��E���[���ł��Ȃ��B�����Y����r��������u�����ƃJ�l�v�͂���ނ�ɂ���A���V�Ԋ�n�̌���ᔽ�����̂܂܁B�����ď���ő��łł́u�����̂��߁v�Ƃ����Ȃ���A�o�c�A�̗v���ɉ����āA���Ƃ̖@�l�Ō��ł̌����߂ɏ[�Ă�B

�@�告�o�́u���Z�v�B�����́u���̊�v�ł���B�����̋^��ɉ������ɂ��̏�����߂����A���������������ł́A�告�o�ɂ������ɂ��A�����͔w��������ł��낤�B

�@�������A����ő��łɂ͔w��������킯�ɂ͍s���Ȃ��B���N�x���ɖ@�Ă𐬗������A�Q�`�R�N��ɂ͐ŗ������グ���s�Ȃ��Ƃ����̂�����B

�i�u����Ԃ���v2010�N�V���S���t���j

����̕ČR��n

�@���{�ŗB��n��킪����������́A�����̂S�l�ɂP�l�����𗎂Ƃ��Ă���B1945�N�U�����A�퓬���悤�₭�I���B�R�⓴�A����߂��Ă����������ڂ̓�����ɂ����̂́A�_�n��S��Ԃň͂݁A��n���݂������߂�ĕ��̎p�ł������B

�@�Ȍ�65�N�B�U�ɂȂ鏗�̎q����������E���ꂽ�u�R���q������v(1955�N)�B���K����ɂ��鎩���̐��c�̗l�q�����ɍs�����������A��ɗ��Ă����ĕ��Ɂu�C�m�V�V�ƊԈႦ���v�Ǝ��ߋ����ŎˎE���ꂽ����(1959�N)�B�M���ʼn��f������n���Ă������w�����A�u���z�̌����܂Ԃ����ĐM���������Ȃ������v�Ƃ̗��R�Ńg���b�N�ɂЂ��������ꂽ�u����N�����v(1963�N)�F�F�B�ĕ��ɂ��ƍ߂����X�Ƒ����Ă���B

�@���̉���̕ČR��n���A����}�����̓^���C����Ƃ����B��n������钬�͂��Ɖ��\�N�A�ĕ��ƍ߂ɋꂵ�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��낤���B

�@�ʐς�20����ČR��n�ɒD��ꂽ����͍���23���A�{��̒��ŏI��L�O�����}����B

�i�u����Ԃ���v2010�N�U���U���t���j

�y�ւ̎v��

�@���e�̎O����́A�V���f����S�[���f���E�B�[�N�̑O���ɍs�Ȃ�ꂽ�B���̎����ɋA�Ȃ���̂�15�N�Ԃ�B����ł͂��̎����ɓc�A�����s�Ȃ���B �@���e�̎O����́A�V���f����S�[���f���E�B�[�N�̑O���ɍs�Ȃ�ꂽ�B���̎����ɋA�Ȃ���̂�15�N�Ԃ�B����ł͂��̎����ɓc�A�����s�Ȃ���B

�@�@�v�̍��Ԃ��ʂ��āA���Ƃ̖ʁX�ƃc�c�W�����ɏo���������A���N�͓~�������������Ƃ���A�c�c�W�͂���ق�B����ǂ������Ȃ�̗z�C�ɗU��ꂽ�����̐l�X���A�����Ƀh�b�ƌJ��o���Ă����B

�@�c�A�����n�܂������c�̂������𑖂�ԓ��ł́A�䂪�Ƃ���삩�����Ђ������Ƃւ̂��Ƃ肪���킳��Ă����B�����s�Ȃ������R�������������オ�肾�Ƃ��A���c�̊Ǘ��͂Ȃ��Ȃ���ς��Ƃ��E�E�E�E�B��X�����Ă������e�̎������ɍs�Ȃ�Ȃ��Ȃ������Ƃւ́A������߂�����\����Ȃ����A������܂��ɂȂ��Č���Ă���B�ނ�̓y�ɑ���v�����A�_�Ԍ����C�������B

�@���{�̐H�Ǝ�������39���ɂ܂ŗ�������ł���B�y�ɂ܂݂�ĕ�炷�l�X���Ί�ŕ�点�鍑�Â����S���狁�ށB

�i2010�N�T���X���t�u����Ԃ���v���j

�����J�̓��w��

|

|

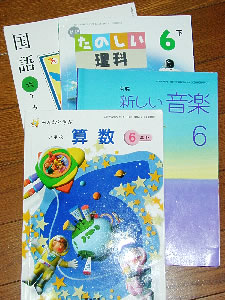

�U���̑�l���w�Z���w��

|

�@�g���������芦��������Ƌɒ[�ȋC��̓������̂Ȃ��ŁA��N�Ȃ�R�����{�̑��Ǝ�������ɍ炫�n�߂�����A���N�͏o�@����������A�S���̓��w���O��ɂ��傤�ǖ��J���}���邱�ƂƂȂ����B

�@������s�ł����w�Z���U���ɁA���w�Z�ł͂V���ɓ��w�����s�Ȃ��A�����������ł̐��ꕑ��ƂȂ����B

�@�i�C����̂Ȃ��A���Z�Ɍ��炸�����w�Z�ɂ����Ă��A�����̊w�Z��I������ƒ낪�����Ă���Ƃ����B�s���쒆�w�Z�̓��w���ł́A150���̐V�P�N�����}�������A�ߔN�ł͍ō��̐l���ɁB�������u���̖��͂̂��܂��́v���Ɗw�Z���͂����̂����F�F�B

�@���T�ɎQ�āA�P�T�ԑO�܂ł͏��w�����������X�����V�P�N���߂Ȃ���A������s�̏A�w�������Ă��鐶�k�̊����u12���v���v�������ׂ��B

�@�q�ǂ������̖��▢�����A�o�ϓI�ȗ��R�ō��E����鐢�̒��ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�i�����L�������Љ�������Ă����������������߂��Ă���B

�i�u����Ԃ���v2010�N�S��11���t���j

�܂����킵

�@�w�O�̑�^�J�����A�u�܂��Â���v���Ǝs���͌����B��Ƃ�U�v����^�X�܂��\���āA�u�Ŏ��\����ς���v�Ƃ������B

�@�P�N�O�̂R���A����������w����ĊJ�����ɃC�g�[���[�J�h�[���I�[�v�������B�O�サ�āA�R�K�܂œX�ܓ�����ꂽ25�K���ăr�����������A�H�ɂ͌�ʍL��̓쑤�ɏ��ƃr�����I�[�v�������B

�@�R�̃r���̓X�ܓ��e������ƁA��������n�����X�X�Ƌ������邱�Ƃ��킩��B�����āA�r���ǂ��������q����荇���ɂȂ�A�P�N�̊ԂɃC�g�[���[�J�h�[�ł́A�����̃e�i���g������������B

�@�u�܂��Â���v�������Ȃ�A���N�A�n��̑䏊�Ƃ��Ċ撣���Ă����n�����X����āA���X�X�Ƌ������Ȃ����m���J�����ɒu���ׂ��ł���B�������s���̌�����́u�����w�́v�̌��t����������Ȃ��B

�@���X�����X�Ǝp�������A�w�O�ɂ����l�X���W�܂���i���ڑO�ɗ��Ă���B�u�܂����킵�v�́A�~�܂邱�Ƃ�m��Ȃ��B

�i�u����Ԃ���v2010�N�R��14���t���j

�A�C�h�����O�X�g�b�v

�@�R���s���[�^�[�V�X�e�����̗p�����u�v���E�X�v�Ȃǂ̃u���[�L�s����w�E����A���R�[�����s�Ȃ���悤�ɂȂ����B�V�^�����Ԃ̈��S�����A��C�ɋ^����o�����ł���B �@�R���s���[�^�[�V�X�e�����̗p�����u�v���E�X�v�Ȃǂ̃u���[�L�s����w�E����A���R�[�����s�Ȃ���悤�ɂȂ����B�V�^�����Ԃ̈��S�����A��C�ɋ^����o�����ł���B

�@�R���s���[�^�[�͓��퐶���ɂ��[�����荞�݁A�R���s���[�^�[�Ȃ��ł͂��܂�l�����Ȃ��قǂɁB�䂪�Ƃɂ��p�\�R����e���r�A�G�A�R���ȂǁA���n���I���p���[�h��ԁB�ǂ��������ɍ쓮����Ȃ��Ă͍�����̂���B���ꂪ���S���̎����ԂƂ����ẮA�Ȃ�����̂��Ƃł��낤�B

�@�����g���^�ł��A�䂪���Ԃ̓R���s���[�^�[�Ƃ͂قlj����A10�N�ȏ���O�̋����B����́u�G�R�J�[�v�ȂǂƂ͔�r�ɂȂ�Ȃ��A���R�ɂ͗D�����Ȃ��㕨�ł���B����ł����S�Ɏ����^��ł����B

�@����A�䂪�o�C�N��17�N�ڂ̓����ҁB�u�܂��{�͑���܂���v�ƃo�C�N������B�u�G�R�J�[�v�ɕ������ɍŋ߂ł́A�M���҂����邽�тɁu�A�C�h�����O�X�g�b�v�v������ɍs�Ȃ��悤�ɂȂ����B

�i�u����Ԃ���v2010�N�Q��14���t����j

���l��

�@��₦�̂��鐬�l�̓��̌ߑO�A������s�ł����l�����J���ꂽ�B������s�̐V���l��1,266�l�B�茳�̎����ɂ��ƁA�X�N�O��2001�N��1,576�l�Ȃ̂ŁA310�l�����Ȃ��B�S���I�ɂ͓��v���Ƃ�n�߂Ĉȗ��A�ł����Ȃ��l���ƂȂ�A40�N�O��1970�N�Ɣ�ׂ�Ɣ����Ɍ����Ă���Ƃ����B�����X���͂܂��܂����������B �@��₦�̂��鐬�l�̓��̌ߑO�A������s�ł����l�����J���ꂽ�B������s�̐V���l��1,266�l�B�茳�̎����ɂ��ƁA�X�N�O��2001�N��1,576�l�Ȃ̂ŁA310�l�����Ȃ��B�S���I�ɂ͓��v���Ƃ�n�߂Ĉȗ��A�ł����Ȃ��l���ƂȂ�A40�N�O��1970�N�Ɣ�ׂ�Ɣ����Ɍ����Ă���Ƃ����B�����X���͂܂��܂����������B

�@���l���Ŗڗ��̂́A�����w�̂��ł₩�ȐU�葳�p�B�H�D�т̒j���w�������Ă��Ă���B����ǁA������s�̐��l���Ɋ���������̂́A�V���l�̂U����B�Q���������Ă��Q���ł�����ɂȂ���҂�A�����邽�߂ɐE�����߂Ċ���̉����������Ă����҂������̂ł͂Ȃ����낤���B

�@31�N�O�A����������s��20���}�����B����ǂ��n���o�g�̎҂ɂƂ��āA����Ȃ��n�ł̐��l���͕~������������B���Ă��������Ȃ��A��l�����̒��Ńe���r�����Ă����L�����c��B���̂悤�Ȏ҂��C���˂Ȃ��Q���ł��鐬�l���ł����Ăق����B

�i�u����Ԃ���v2010�N�P��17���t���j

�������̍��ˉ�����

|

|

����������w���

|

�@11�����{������A����������w����̗l�q���A�T�P�ʂŕω����Ă���B�w�O�L��̐����ɔ��Ԃ�������A����̏o�������ω����J��Ԃ��Ă��邩�炾�B������12���U���A�������̍��ˉ������������B���Z�ɒʂ����q�́u���z�[���ɍs���̂ɁA�֗��ɂȂ����B�w�ɓ���ƁA�Ȃ��s��I�ɂȂ�������������v�ƌ����B

�@���˂ɂ͂Ȃ������̂́A���ˉ��ɂ͈ˑR�Ƃ��Đ��H���~���ꂽ�܂܁B������X���̍��ˉ��Ŗ͗l���߂����Ă���ƁA�����Ԃ����H��O�Œ�~���A���E�߂ăo�c�������ɔ��i������i���������B�u�K���v�Ƃ́A���낵�����̂ł���B

�@�������������A���ˉ��̐��H��O�ŁA�����킸���E���m�F���Ă��܂����B���H������ƁA�d�Ԃ�����̂ł͂Ȃ����ƌ��Ă��܂��̂́A�Љ��̌����Ȑ��ʂł�����Ǝv���̂��B

�@����ɂ��Ă��A����L��͍L������B�ǂ����Ă���ȂɍL������K�v������̂��H�Ǝv���̂́A���������낤���B

�i�u����Ԃ���v2009�N12��13���t���j

�đ�s�̌���

|

|

���ʐ^�͌ߌ�W���̕đ�s�̏��X�X

|

�@�R�`���đ�s�͐l���X���l�B�L���ȁu�đv�ƂƂ��ɁA���ݕ��f���̂m�g�j��̓h���}�u�V�n�l�v�̕���Ƃ��Ă��r���𗁂тĂ���B���̕đ�s��10�����A���a�a�@�g���c��̍s�����@�ŖK�ꂽ�B

�@�ߗ����̂������^�c���Ă��鑍���a�@�̎��g�݂��w�Ԃ��߂ɖK�ꂽ�đ�s�́A�u�V�n�l�v�̏㐙�i�������]�����ƂƂ��Ɋւ����̔s���A����ˎ�Ƃ��ĕ��C�����n�B�u�V�n�l�v���ʂ�����A��������₩�ȊX�ł��낤�ƁA�S�x�点�ĊX�ɍ~�藧�����B

�@�Ƃ��낪�A���X�X�͒��Ԃ��Ƃ����̂ɃV���b�^�[������A���������͂��������Łu���n�v�u�݂��Ɓv�̊Ŕ��������ԁB�v���ƌ����̋��ԂŁA���G�ȐS���Ɋׂ����B

�@�U��Ԃ��ď�����s�B�w�O����₩�ɂ���X�Â���ɂ͗]�O���Ȃ����A���X�X�Â���͓����ҔC���B���X�X�Ə�����̗E���R���n������ł����A�����̐l�ɗ��Ă��炦��Ƃ������́B�u���v�̊��͏�����s�ɂ����K�v��

�i�u����Ԃ���v2009�N11��15���t���j

���悢�擥�؏��ł�

|

|

���ʐ^�͕���������w�쑤����

|

�@�u�J�����̓��ݐ�v�Ŗ���y�����i�q���������A12���U���̏����̍��ˉ��ŁA�����ԏ�ƂȂ�B�O�g�́u�b���S���v�J�݈ȗ��A120�N�B������s����Ă������H�ⓥ�����悢����ł���B

�@�����A���ł���������Ȃ��B�����Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃ́A���s���A���ň�U��~���Ă��������Ԃ��A���ꂩ��̓X�s�[�h���������܂܂̏�ԂŁA���ˉ���˂���Ƃ������ƁB

�@���O�����̂́A����������w�����̓��؎��ӂ̏�����X���B�M���@�̂Ȃ����H�������ɕ��s�҂����S�ɉ���̂��B���l�ɁA�w���̓o���Z���̓��؎��ӂ��댯�����w�E����Ă���B

�@�N��l�Ƃ��āA���ݐ�̂Ȃ�������s���o���������Ƃ͂Ȃ��B12���U���́A�v�������ʎ��Ԃ��҂�����ɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��B

�@���炭�̊Ԃ́A���ˉ��̐��H�͓P�����ꂸ�Ɏc��B�d�Ԃ�����Ȃ��ɂ�������炸�A�����̂悤�ɒ�~���č��E�m�F���Ă��܂��o�C�N�̎����A�����炭�����邾�낤�B�@

�i�u����Ԃ���v2009�N10��18���t���j

������ʑϐk���v��

�@14�N�O�̍�_�W�H��k�Ђł͑����̌������|���B���̋��P�����ƂɁA1981�N�U���ȑO�Ɍ��Ă�ꂽ�����́A�ϐk�⋭�̑��i����������悤�ɂȂ����B

�@������s�͍��̎w�j�����ƂɁA�s���̌������z���▯�Ԍ����̑ϐk���C���j����N�R���ɍ���B2015�N�x�܂łɎs�������z���̑ϐk�⋭��100���s�Ȃ��Ɩ��L�����B�������A���܂��ɑϐk���Ɍ��������{�v��͎�����Ă��Ȃ��B

�@�Ȃ��A�����Ȃ��̂��H�B���̖₢�ɏ�����s�́u�ȂɂԂ�A�����̍�����K�v�Ƃ��邽�߁v�B���̈���œ���ĊJ���͒����ɂ����߂��A�w���ۈ珊�R�ӏ��̑ϗp�N���͉߂��Ă��܂����B

�@�s�����{���ɂɂ́A�s�̖h�Ћ��_���u����Ă���B�U�N��Ɍ����̑ϗp�N�����}����Ȃ��ŁA�h�Ћ��_�������ɒu���Ă悢���̂��H�B���̑f�p�Ȗ₢�ɂ�������s�́A�ς���ʕԓ����J��Ԃ��̂݁B���Ɠ������s���ł��u���������m�[�v��˂�����ׂ��B

�i�u����Ԃ���v2009�N�X��20���t���j

�����Đ^������

�@���X�Ɣ~�J�����錾����Ȃ���A�~�J���̂悤�ȓV���������ẮA�䕗�X���̒ʉ߂ƂƂ��ɁA�悤�₭�Ė{�ԂƂȂ����B��������͂��łɂW���㔼�B���Ԃ̃A�u���[�~��c�N�c�N�z�E�V�̍����Ɠ������ɁA�[������̓q�O���V���₵�����͂��߂�B

�@����A�����̐��E�ł́A�����Đ^������B�A�u���[�~��c�N�c�N�z�E�V�ɕ������ƔM�ق��J��L�����A���̐��ɉ�����悤�ɁA�����̊S������܂ňȏ�ɍ����B

�@���̂��Ƃɂ��A�u��Ô�������Ăق����v�u���{�z�[���ɓ��������Ăق����v�u�����ꏊ��T���Ăق����v�ȂǁA�؎��Ȋ肢������B���Ă̐�����ł́A�Ȃ�Ƃ��Ă����̊肢�ɉ������鐭���������Ă����Ȃ���Ǝv���B���̂��߂ɂ����ɂ߂��K�v�B���̐��}�����Ƃ�A�����J�ɓ��X�ƃ��m��������̂��ǂ����B

�@���܂��撣�莞�B�J�ł̓q�O���V�����Ă��A�����̐��E�ł͖����Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�i�u����Ԃ���v2009�N�W��23���t���j

�_��Ȃ����}���L�тĂ���

�@���I�̓V�̃V���[���A������s�ł͌����_�ɕ����A�c�O�Ȍ��ʂɏI������B�����n���͑��z�̂S���̂R�܂ł������ɕ���ꂽ�Ƃ����̂����A���̊��ɂ͈Â��Ȃ����Ƃ������o���Ȃ��B���X�A���������������������ł���B �@���I�̓V�̃V���[���A������s�ł͌����_�ɕ����A�c�O�Ȍ��ʂɏI������B�����n���͑��z�̂S���̂R�܂ł������ɕ���ꂽ�Ƃ����̂����A���̊��ɂ͈Â��Ȃ����Ƃ������o���Ȃ��B���X�A���������������������ł���B

�@�}�X�R�~�e���͓V�̃V���[�Əd�ˍ��킹�āA���I���̍s����_���Ă���B46�N�O�̊F�����H�̔N�ɂ����U�E���I�����s�Ȃ�ꂽ���炾�B�u���������傩�v�Ƃ͂₵���Ă邪�A���Ƃ�A�����J�ɕt���]�����҂̂ǂ��炪�����ɂ����Ƃ��A�����̍���͕ς���Ă͂����Ȃ��B�����ł������́A�����������������ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B

�@��ƌ�����}�������Ƃ��������_�ɕ���ꂽ���}�ł͂Ȃ��A�u�Ԋ��v�w�Ǘ���l�����E�}��ȂǁA�ǂ����璭�߂Ă��_��Ȃ������������߂���{���Y�}���L�тĂ����A�������S���狁�߂鐭�����������Ƃ��ł���B�����G�߂ł͂��邪�A���I�̓V�̃V���[�ɂӂ��킵�����ʂ��o���Ă��������B

���ʐ^�́A����18��\����̏��݂���

�i�u����Ԃ���v2009�N�V��26���t���j

�s�E������250���Ԃ̎c��

�@��250���Ԃ̎c�ƂƂ́A�ǂ�Ȑ����ł��낤���B���W��30������[���T��15���܂ł��u�莞�v�̋Ζ��B���ꂩ�炳��ɂW���ԓ����A�d�����I����̂͗����̌ߑO�P���߂��B�������A���̓��̒��ɂ͍Ăюd�����X�^�[�g����B������P�J���܂�܂鑱����ƁA��250�� �Ԃ̎c�ƂƂȂ�B

�@���̋��C���݂��c�ƘJ�����A�s�c��c���I�����s�Ȃ�ꂽ���N�R���A������s�̑I���Ǘ��ψ�����ǂŋ�����ꂽ�B

�@���̎����̂ł́A�I���̂���N�͐E���̐�����������B������������s�́u�s�v�v�̊|�����̂��ƁA�s�c�I�A�O�@�I�̂��邱�̉Ă��A�]���̐E���̐��ŏ���Ƃ����̂��B

�@�u�E�����|���O�ɁA���炩�̑Ή����Ƃ�ׂ��v�Ƃ̗v���ɑ��ď�����s�́A�u���̕����ł����Ȃ��E���Ŋ撣���Ă���v�ƈ�R�B�E��������ɍ팸����v��܂ŗ����Ă���B

�@���[���Ȃ��Љ���A���[������Љ�ɁI�B���̉āA�M���������s�Ȃ��Ă��������͊J����B

�i�u����Ԃ���v2009�N�U��28���t���j

�e���̈����

�@�����͂U��22���ł���B���Ƃ̒킩��͓����A�u20���Ɉ�������s�Ȃ������v�Ƃ̘A�����������B������20���O��͂U���s�c��̍ŏI�Ղ��}���邽�߁A���̓s�������T�ԑ��߂�13��(�y)�Ɉ����������s�����ƂƂȂ����B

�@�u�U���Ɉ�����ɍs���Ă���v�ƉƑ��ɍ������Ƃ���A�u�����s�������v�u�I�����I�v�Ɨv�����˂������A���ǁA��Ƒ��o�ōs�����ƂɂȂ����B��킭�A�Q�����炢�͂������Ƃ��낾���A14���̓��j���ɑ��q�̃N���u���������邽�߁A13�����ɂ͏�����ɖ߂��ė��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��s��12��(��)�ߌ�U���̐V�����ɏ�Ԃ��A��11���O�ɕ���̎��Ƃɓ����B��13���̗[���U���O�̖k�����ɔ�я��A��11���ɏ�����ɖ߂�Ƃ����A���킽��������������}�����B

�@������Ƃ����Ă����i�A�\������̂ł͂Ȃ��B�Z�E�ɂ��Ă��炢���o�������Ă��炢�A����݂̗������Œ��H��H�ׂ�Ƃ������x�B�e���̌Z��Ƒ�������`���Ă����������ߏ��̕��X�A�e���̂ꂠ���ƂR�l�̎q�ǂ��A����т��̉Ƒ����o�Ȃ����B���ɂƂ��Ă͈�����ł��邪�A�q�ǂ������̖ڐ��ł́A�C�g�R���W�܂��Ĉ�ӁA�y����ł���Ƃ������o�B�Ă̒�A�ɂ��₩�Ȉ�����ł������B

�@������Ƃ��Ȃ�A�g���Ȃ��̒m��Ȃ����E�h�������B�u�t��܂ł͂������o�Ă������ǁA���܂͂����o�Ă����v��12���̖�A�Ƒ��c�R�̐ȏ�ł��ӂ��낪�������B�g�o�Ă���h�Ƃ́A�S���e��������Ƃ������ƁB�u�w����͂���������ŁA���Ƃ��̂ށx�ƃn�b�L���������B���N�R���̖������̂��ƁB�����Ėڂ��o�߂��v�Ƃ��ӂ���B���ӂ���͉��x�ƂȂ��e���̖�������Ƃ����B�����R�x�A�e�����o�ꂷ�閲�������B����ǂ��A��b�͂Ȃ��B���ɂ����t�������Ă��炢�������̂��Ǝv���B

�@�U�����{�͌u�������G�߁B12���̖�A�w�Ɍ}���ɂ�����ɁA�u�������ꏊ�֎Ԃʼn^��ł�������B�����q�ǂ����������͂����ƕ����Ă������낤�ɂƎv���B�������A�����炿�̉䂪�q�͋��에���B�Ȃ��Ȃ����̏�𗣂�悤�Ƃ͂��Ȃ������B�Ȃ�̉������Ȃ��A�Â܂�Ԃ����R�Ԃ̏W���̐쉈���ŁA�e�����u�ƂȂ��Ĕ��ł���̂��낤�B���N�͎O����B�₳�������͉߂��Ă����B

�w�Z�s���ƐV�^�C���t���G���U

�@�V�^�C���t���G���U�̊������L����Ȃ��A�s����ψ���͉��₩�ł͂Ȃ��B��₤�����w���ȂǁA�q�ǂ������ւ̊����h�~������߂A�s���ł̊������ɐ_�o���Ƃ��点�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�������A���s�E�ޗǂւ̏C�w���s���������ɍT���Ă����쒆�w�Z���A���{�������X�����߂ɉ����������ƂɂƂ��Ȃ��A�h��V�����̃L�����Z���葱���A�X���̏h�m�ۂȂǂ̑Ή��������A�U���ȍ~�ɂ͏����w�Z�̈ړ�������ъԊw�Z�̍s�����҂���B

�@�����n��⊴���҂�����ɍL����A�����̍s���͂ǂ��Ȃ�̂��A�y���݂ɂ��Ă���q�ǂ������̎v���͂ǂ��Ȃ�̂��B�V�^�C���t���G���U�͍s�����T����w�Z��q�ǂ������ɂƂ��āA�J�T�ȑ㕨�ł�����B

�@�C�w���s�̉����ɂ���āA�L�����Z���������������B�s����ψ���́u�ł���Ύs�̍����őΉ��������v�Əq�ׂ邪�A�m��ł͂Ȃ��B�ی�ҕ��S�͂����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�s�������ǂ̑Ή��ɒ������K�v���B

�i2009�N�T��31���t�u����Ԃ���v���j

�j�Ձw�]�ˏ�x

�@�V��t��{�ۂȂǂ̌�a���c���Ă����Ȃ�A�s�S�̊X�Â���͈�������̂ɂȂ��Ă����ɂ������Ȃ��ƁA���Â��v���B�T���̘A�x�𗘗p���ĕ��䂩��㋞���Ă�����e��A��ĖK�ꂽ�]�ˏ�Ղ́A���Ɉ͂܂ꂽ�Ί_�̏�̍L��Ȍ����ł������B �@�V��t��{�ۂȂǂ̌�a���c���Ă����Ȃ�A�s�S�̊X�Â���͈�������̂ɂȂ��Ă����ɂ������Ȃ��ƁA���Â��v���B�T���̘A�x�𗘗p���ĕ��䂩��㋞���Ă�����e��A��ĖK�ꂽ�]�ˏ�Ղ́A���Ɉ͂܂ꂽ�Ί_�̏�̍L��Ȍ����ł������B

�@�����ɏZ���32�N�B���ł��s����Ǝv���Ȃ�����A�j�Ձu�]�ˏ�v�ɂ́A�Ȃ��Ȃ����������Ȃ����̂ł���B���̖̂{�ɂ��ƁA�]�ˏ��1457�N�ɐ퍑����̕����E���c���z�邵�A1590�N�ɓ��邵������ƍN�ɂ���č]�ˏ�̊g���H�����X�^�[�g�B�Ȍ�A���I�A�O�㏫�R�E�ƌ��܂ŏ鑢�肪�����߂��A�ߐ����ے�����S���ő�̌������ɂȂ����Ƃ����B�ܑw�̓V��t�͓�㏫�R�E�G���̂Ƃ��Ɋ����B������1657�N�P���̖���̑�i�u�U���Ύ��v�Ƃ������j�ɂ���āA�V��t�Ɩ{�ہA��̊ہA�O�̊ۂ��Ď��B�{�ۂȂǂ̌�a�͍Č����ꂽ���A�V��t�́u������v�𗝗R�ɍČ����ꂸ�A�ȗ��A�]�ˏ�͓V��t�̂Ȃ���Ƃ��č����ɂ������Ă���Ƃ����B

�@�����V���Ђ̂���n���S�������u�|���w�v����]�ˏ�Ղ̑O�ʂɏo�Ă�����������s�́A���Ɋ|����ꂽ����傩����邵���B�������̂悤�ɁA�]�ˏ�Ղ͍����A�c���ƂȂ�A�A��ʐl�����邱�Ƃ��ł���̂́A�]�ˏ�̒��S���ł������{�ہE��̊ہE�O�̊ۂ���ѓV��t�Ղ̕����B1968�N�ɍc�����䉑�Ƃ��Ĉ�ʌ��J�����悤�ɂȂ�A�j�Փ����������j���Ƌ��j���̋x�����ȊO�͖����ŊJ������Ă���B������������ƁA�E�ɑ傫���Ȃ���⓹�ɂł����킵�A���Ȃ�ɂ����ނƎŐ��̐������������ɂ��ǂ蒅���B�K�ꂽ�T���S���͐��V�B�����̉Ƒ��A���A�x�b�N�����������U�����A�V��t�Ղɂ̂ڂ��āA���{�����ق̗ΐF�̉����߂���A���Ă͂R��l�̏������l�߂Ă����{�ہu�剜��a�v�̂������L��Ȍ����������낵���肵�Ă����B��e�́u�]�ˏ�Ձv�Ƃ������o�����A�u�c���v�Ƃ������o�̕��������炵���A�]�ˎ���Ɏv����y���鎄�̂������ŁA�e���r�ɉf���o����鐳���̈�ʎQ���]���ɕ����ׂĂ���l�q�B�e�q���ꂼ�ꂪ����Ȏv���������Ȃ�����傩��ޏ邵���B �@�����V���Ђ̂���n���S�������u�|���w�v����]�ˏ�Ղ̑O�ʂɏo�Ă�����������s�́A���Ɋ|����ꂽ����傩����邵���B�������̂悤�ɁA�]�ˏ�Ղ͍����A�c���ƂȂ�A�A��ʐl�����邱�Ƃ��ł���̂́A�]�ˏ�̒��S���ł������{�ہE��̊ہE�O�̊ۂ���ѓV��t�Ղ̕����B1968�N�ɍc�����䉑�Ƃ��Ĉ�ʌ��J�����悤�ɂȂ�A�j�Փ����������j���Ƌ��j���̋x�����ȊO�͖����ŊJ������Ă���B������������ƁA�E�ɑ傫���Ȃ���⓹�ɂł����킵�A���Ȃ�ɂ����ނƎŐ��̐������������ɂ��ǂ蒅���B�K�ꂽ�T���S���͐��V�B�����̉Ƒ��A���A�x�b�N�����������U�����A�V��t�Ղɂ̂ڂ��āA���{�����ق̗ΐF�̉����߂���A���Ă͂R��l�̏������l�߂Ă����{�ہu�剜��a�v�̂������L��Ȍ����������낵���肵�Ă����B��e�́u�]�ˏ�Ձv�Ƃ������o�����A�u�c���v�Ƃ������o�̕��������炵���A�]�ˎ���Ɏv����y���鎄�̂������ŁA�e���r�ɉf���o����鐳���̈�ʎQ���]���ɕ����ׂĂ���l�q�B�e�q���ꂼ�ꂪ����Ȏv���������Ȃ�����傩��ޏ邵���B

�@�]�ˏ�Ղ͓����w��������Ă�15���]�ŗ����B���邪������ł����Ɖ��Ȃ�����ǂ蒅���Ȃ��̂Ƃ͑�Ⴂ�ł���B�����͂������������n��58���[�g���ܑ̌w�̓V��t���������A�P�����̖{�ۂ̑��a�������̉��ʼn��サ�Ă��Ȃ���A�����̓����s�S�͑傫������Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B�]�ˏ�Ղ̌������I���A�A��Ă���茳�̏��Зނ������Ă݂�ƁA�����̍]�ˏ�́A���݂̍c�����j�ɂ��āA�鉺�̑喼�A���{���~���O�s�Ƃ���A�قڐ��c��S��ɂ킽�邱�Ƃ�����������B�����ɁA�J������Ă���c�����䉑�́A�V�c�̏Z�ސ���䉑�������������Ƃ��킩��B�]�ˏ�Ղ͍����E�s���̗��j�I�ȍ��Y�ł���B�S�̂���ʌ��J���ׂ��ł���B

�@�]�k�ł��邪�A�]�ˏ�Ղ̖k����p�ɂ͍��̖����E�k�̊ی���������B�]�ˎ���A��O���̓c���ƂƐ����Ƃ̉��~���������ꏊ�ŁA���݂́A�����I�����s�b�N�̏_�����ƂȂ������{�����فA�Ȋw�̎������y���߂�Ȋw�Z�p�قȂǂ�����A�V�c�����ׂ��߉q���̔������N�����u�|�������v(1878�N)�̋��߉q�t�c�i�ߕ��̒���(���u���������ߑ���p�ٍH�|�فv)����������B����19�̑��t�̋G�߂ɁA�����t�������Ă��������ƁA�k�̊ی����ł��т��уf�[�g�������B�����́A���̏ꏊ�����j�I�ɂǂ̂悤�ȏꏊ�Ȃ̂��͂܂������m�炸�A1878�N�ɐV���{�Ɉًc���ƂȂ��Ĕ������N�������߉q���m�����������Ւn�ŁA�y�������X�𑗂������̂ł���B���̖����ł͂��邪�A19�̎��̏t�͍����炭�O�ɂ�������ƎU��A�ȗ��A31�N�A���{�����قł̓}�̉�����ɑ����^�ԈȊO�́A�k�̊ی����ɂ���Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��B���̍��̊Â��v���o���Ђ��B���ɂ��āA���x�A�Ƒ��ƈꏏ�ɁA�]�ˏ�Վ��ӂ̗��j�U��ɗ��Ă݂悤���ƁA���̖̂{������Ȃ���v�����̍��ł���B

�ً}�ٗp����

�@������s�͍��N�R���A���ق�ٗp�ł���ŐE���������l��ΏۂɁA�ً}�ٗp���Ƃ����{�����B�����{�݂̐��|�⎖���⏕�A���������Ɩ��ŁA������850�~����900�~�B�A�J���Ԃ͂T������18�����x�Ƃ������́B �@������s�͍��N�R���A���ق�ٗp�ł���ŐE���������l��ΏۂɁA�ً}�ٗp���Ƃ����{�����B�����{�݂̐��|�⎖���⏕�A���������Ɩ��ŁA������850�~����900�~�B�A�J���Ԃ͂T������18�����x�Ƃ������́B

�@�Ƃ��낪�A��W�l��30�l�ɑ��āA���ۂɌٗp���ꂽ�͎̂����⏕�̂S�l(�o�ωێY�ƐU���W�A�s���ʼnۏ��ŌW�A��ʑ�ی�ʑ�W�A�}���ٕ�d�W)�̂݁B�u�ً}�ٗp���Ƃ̒��g��m�肽���Ƃ����₢���킹�͂��������������A�T������18�����x�Ƃ������Ԃł��������߁A�������ꂽ�l�����������v�ƒS���ۂ͌����B�܂��A�A�J���Ԃ̒Z������Ɩ����e���i���A���̂��Ƃ��������������v���ƂȂ����̂ł͂Ȃ����Ɛ��������B

�@�R���Ɏs�c�I�����������Ƃ���A������s�̐V�N�x�\�Z�͗�N�����P�J�������c��ɒ�Ă��ꂽ�B���̂��߁A�V�N�x�ً̋}�ٗp���Ƃ͈���g�܂�Ă��Ȃ��B��\�Z����Ă����U���c��ł́A���ʂ���ٗp���Ƃݏo���A���҂ɉ�������s�����ɂ��邱�Ƃ��K�v���B

���ʐ^�́A�ً}�ٗp�̗Վ��E���o�^���ē�����u�s��v�Q��15���t

�i2009�N�T���R���t�u����Ԃ���v���j

���̖����@�ߏ��̖��

�@�u���̖����v�Ƃ����A�s���ł͏�������璹�����A�n�c�����Ȃǂ��L�������A�O�����ł́u�s������������v���r���𗁂тĂ���B����������͏�����s�E�����s�E������s�E�������s�ɂ܂�����A�S���R��(��)�`�T��(��)�̂R���Ԃ́A������s�ό������Ấu���܂�v���J�Â��ꂽ�B���̂R���Ԃ͓V����悭�A���傤�ǖ��J�̎������}���A�T��(��)�ɂ͎s�c��c���I�����I�����e�w�c���A���ꂼ��̉����҂��]���A�l�o�ł���������������������ւƉԌ��ɌJ��o�����B �@�u���̖����v�Ƃ����A�s���ł͏�������璹�����A�n�c�����Ȃǂ��L�������A�O�����ł́u�s������������v���r���𗁂тĂ���B����������͏�����s�E�����s�E������s�E�������s�ɂ܂�����A�S���R��(��)�`�T��(��)�̂R���Ԃ́A������s�ό������Ấu���܂�v���J�Â��ꂽ�B���̂R���Ԃ͓V����悭�A���傤�ǖ��J�̎������}���A�T��(��)�ɂ͎s�c��c���I�����I�����e�w�c���A���ꂼ��̉����҂��]���A�l�o�ł���������������������ւƉԌ��ɌJ��o�����B