�V�͓�^����

�@12���A������s�ł͎s���I�Ǝs�c��I���s�Ȃ�ꂽ�B�s���I���́A�S�N�O�̂S���̎s���I���ŁA�S�~�����o��Ɋւ��ĕs�K�ȑI����`���s�Ȃ������ƂɎs���O����ᔻ���W�����A�ӔC���Ƃ邩�����ŏ����I�����s�����V�J����Ɏ��C�B����ȍ~�A���~�̎s���I���ւƓW�J���Ă���B����A�s�c�⌇�I���́A�s���I���ɂQ�l�̎s�c��c��������₵�����Ƃ���c��Ō����������A�萔�Q�̕⌇�I���ƂȂ����B���̋L������Ƃ���ł́A������s�Ŏs���I���Ǝs�c�⌇�I���������ɍs�Ȃ�ꂽ�̂́A������s�j��A���߂Ăł͂Ȃ����낤���B

�@���Y�}�s�c�c�́A�s���I�����҃l�b�g���[�N�̋c���A�E�s�������̋c���Ƌ����Ŏ��g�B���҂�10�����܂Ŏs�c��ŐȂ���ׂĂ���40�̎��j���B����A�s�c��I�͓}���F�𗧂āA�Ǝ��̂���������W�J�����B

�@�s���I���ɂ͂S�l������₵�����A40�̎��j���͈�ԍŌ�ɖ������グ�A�������s�c��c���ɂ͂Q�N�W�J���O�ɓ��I��������̂P�����B���R�ɁA�m���x�͔����B������40�̎��j���́A������10�����܂Ŏs�c��c���߁A�����}�ƌ����}���琄�E�����x�e���������ɂ킸���R�[���ɓ�������啱���𐋂����B�c�O�Ȃ��瓖�I�ɂ͎���Ȃ��������A�����Ō��҂�i������Α傫�ȈЗ͂����邱�Ƃ��ؖ����ꂽ�B

�@�}���F�𗧂Ă��s�c��I�͂S�ʂɂƂǂ܂������A�����\���͍������̂킸���P�T�ԑO�B�������S���̖����B�Ȃ̂ɁA�Q�N�W�J���O�̎s�c��c���I���łS�l�̋��Y�}���҂��������v�[�����錋�ʂ��o�����B������啱���ƌ����Ă����ł��낤�B

�@�I�����Ԓ��́A�������Ċ������Ȃ������B�S�N�O��12���̎s���I���͌����������Ɍ������A�����A��`�J�[�̑O�ʃK���X�ɑ���������Ă������A���N�͊��Ԓ��ɋC����20�x�ȏ�ɂȂ��������ȂǁA�אg�̎��ɂ͂��肪�����C��ł������B�����l�ŁA���C��t�A�I����������������Ƃ��ł����B

�@�u�q����B�X������������Ă��������v�ƁA�s�����҃J�[�ŗׂɍ���c���c����ыc�������Ɍ����B�w�O��X���ŁA���҂ɂ�����ĉ��������Ƃ����̂ł���B“�s�c��c���̂����ɉ���������”�Ƃ̂����������������������Ȃ����A���͉����∥�A�����ł���B�ǂ��炩�ƌ����A���͂ɂ������߂�ق������肪�����B

�@“���”�̗��R�͂Q����B��́A���オ�����A�A�N�Z���g��������Ƃ����l�Ƃ͈قȂ邱�Ƃɂ���B���܂ł����͂���́u�q����A�i�}��������܂��ˁv�ƌ����A���S�Ȏ��̋��ɂ��̌��t���[���˂��h����B�㋞���Ă��ł�38�N�]�B�i�}���������Ȃ����R�͂Ȃ�ł��낤���B�v��������̂͂�����B�s�c��c���ɂȂ�O��15�N���A�����Ђɋ߂Ă������Ƃɂ���B���̂���̐E��͊��ň�����s�Ȃ��Ă���A�����ŐG��Ă����i�}�����A���܂��ɐg�̂ɐ��݂��Ă���̂ł��낤�B

�@������́A�����̐�������������ł���B���w�R�N���̎��A���߂ăJ�Z�b�g�e�[�v���R�[�_�[���玩���̐������B�F���u���ꂪ���O�̐�����v�ƌ������Ƃ��̏Ռ��͂͂���m��Ȃ����̂��������B�����ł́u���Ђ�݁v���Ǝv���Ă����̂ɁA���ۂ́u�X�i��v�������̂ł���B������A�c��ł̎����̔������e�����[�`���[�u�Ŋm���߂�������Ȃ��Ƃ��قǁA���Ȃ��̂͂Ȃ��B

�@�������A���ɂ��l��菭������͎����ł������Ȃ��̂�����B���C�オ��ɋ��ɉf���o���ꂽ�I�m���̊�ł���B���ɔ������B�u�V�͓�^�����v�Ƃ͂悭���������̂ł���B�������A������s�c����ǂ̏����E���͎��̊�����邽�тɁA�Ȃ������B���͌��������B���Ƃ������̊���q�̊炪���X����Ă��悤�ƁA�{�l��O�ɂ��ď��Ă͂����Ȃ��\�\�ƁB

�i2015�N12��22���t�j

���{���Y�}���L�тĂ���

�@�F�������u�A�x�m�~�N�X�v�̎��́A�u�ꉭ������v���Ƃ����B�����N��������ł��鍑��ڎw���炵���B���t�͗��h�ł���B���������g�͂ǂ��Ȃ̂��B

�@���܁A�����l�̂S���A��҂̔������K�ٗp�ɒu����Ă���B�������܂œ����Ă��A�悤�₭��l���H�ׂčs���邭�炢�̋����������炦���A�E��̎Љ�ی��ɂ��������������Ă��炦�Ȃ��P�[�X�������B

�@���K�ٗp�ł����Ă��A��炵�͂������Ċy�ł͂Ȃ��B���S�͔N�X���������A�l���팸�Ŏd���ʂ͑����Ă�������B�u�A�x�m�~�N�X�v�ǂ��납�u���f���v�����ԂƂȂ��Ă���B

�@�X�͎t�����}�����B�{���Ȃ�P�N�ł����Ƃ����키�G�߂ւƓ����Ă��������ł���B�������X�͍��N���A�ǂ���Ɠ܂������ɂ�������ł���B

�@�V�N������₩�Ɍ}���邽�߂ɂ́A�U������̐����I�ŁA�����E�����s�����������Ƃ���]�������邱�Ƃ��K�v�B���{���Y�}���L�тĂ����A���炵���s���̐^�ɍ���B

�i�u����Ԃ���v2015�N12���U���t����j

�w��������܂����x�Ƃ̏o�

�@���́A���Z�𑲋Ƃ��Ĕ�����ɒP�g�A�����ɏo�Ă����B�A�E��͌���Ζ��̈����ЁB���o���A�[���ɋΖ����I����Ƃ�����������A�[���o���A�钆�ɋA��A���邢�͐E��ɔ��܂邱�Ƃ�����Ƃ����ϑ��Ζ��ł���B��������̒n�E�����ɂ���Ƃ��������ƂƂ��ɁA�E��̐l�ȊO�͒m�荇�������Ȃ��Ƃ����Ǘ����̂Ȃ��ŁA�E��ƏZ�܂����������邾���̓��X���J��L���Ă����B���̂��߁A�E��ȊO�̎��Ԃ��ǂ̂悤�ɉ߂����悢�̂����A�˂ɗJ�T�ȃ^�l�ƂȂ��Ă܂Ƃ����Ă����B

�@��㐧�Ζ��̂��߂ɁA�g�̂̔��͂Ȃ��Ȃ��Ƃ�Ȃ��B���������͒��܂ŕz�c�̂Ȃ��ʼn߂����A�T�P��̋x�����A���z�����X���͂��߂����ɖڂ��o�߂�Ƃ������Ƃ������B�������̂Ȃ��Ŏ��Ԃ������o�߂���Ƃ�������ł������B

�@����ł͂����Ȃ��B��ΑO��x���́A�Ԃ�Ԃ�ł���������O�ɏo�悤�ƕ��������A���鎞�A��ΑO�̒��ԂɐV�h�w�����̐V�h���s�S�ւƏo�������B���܂���38�N���O�̂��Ƃł���B���܂̐V�h���s�S�Ƃ͈قȂ�A�����͂܂����w�r�����U�`�V�������Ȃ���������ł���B���̍��w�r������������ł���Ƃ�����A�Ԃ�Ԃ�Ǝ��͕������B

�@�����Ă����������A�Ȃɂ��ɂ��₩�ł���B�ǂ����e���r�������̎B�e���s�Ȃ��Ă���悤�ł���B�Ӂ`��A�B�e�����E�E�E�B�ƁA���̎��A���̕��p���玄�̕��Ɍ������āA�ǂ����Ō������Ƃ̂���j���������Ă����B���A����́A�������Y�ł͂Ȃ����I�B�����̑������Y�͂��܂ƈ���āA�����̔M���I�Ȃ�������̓I�ł������B�����łȂ��Ƃ��A�������Y�̃t�@���͑����B���̑������Y�����̕��Ɍ������āA���Ɠ������x�ł���Ă���̂ł���B

�@�܂�����18�B���܂������ł��邪�A�g��̔����N�ƌĂ�Ă������͓����A�|�\�E�ɂ�������������Ă����B�T�C���������Ȃ���ƁA���̓Y�{���̌��|�P�b�g����蒠�ƃ{�[���y�����₨����o���A�������Ȃ���A�������Y������Ă�����p�ւƂ�����������U��������B�E�E�E�C�����A�����ɂ͑傫�ȋ����u����Ă����B�ȗ��A���͎��g�̂��Ƃ��u������̂�������܂����ł��v�ƏЉ��悤�ɂ��Ă���B

�i2015�N11��18���t�j

�������낢�X�E����

�@��s��E�����B���̓������������낢�X���Ǝv���悤�ɂȂ����̂́A�V�`�W�N���炢�O����ł���B���̍����͓�������̏����Ɏ䂩��A�Ђ��[����ǂ݂������Ă����B����̒��S�͍]�ˎ���̐[��E�����E�{����сB�n�����ӂ�ɓo�ꂵ�A���݂ł͂ǂ̂�����Ȃ̂��ƒn�}���L���A�����̖����E���Ղ��Љ��K�C�h�{���A�J�����Ў�ɁA�ق��������悤�ɂȂ��Ă���ł���B �@��s��E�����B���̓������������낢�X���Ǝv���悤�ɂȂ����̂́A�V�`�W�N���炢�O����ł���B���̍����͓�������̏����Ɏ䂩��A�Ђ��[����ǂ݂������Ă����B����̒��S�͍]�ˎ���̐[��E�����E�{����сB�n�����ӂ�ɓo�ꂵ�A���݂ł͂ǂ̂�����Ȃ̂��ƒn�}���L���A�����̖����E���Ղ��Љ��K�C�h�{���A�J�����Ў�ɁA�ق��������悤�ɂȂ��Ă���ł���B

�@��s��E�����ɂ͋��Ղ����������ɑ��݂���B�l���Ă݂��150�N�O�܂ł̓`�����}�Q�������A�召�����ɍ������l�X���Q�Ό��ō]�˂ɏW�����A�e�˂̉��~���]�ˏ�����͂ނ悤�ɍx�O�܂Ői�o�B����Ƃ䂩��̐_�Е��t���������������̂�����A���R�̂��Ƃł��낤�B�K�C�h�{���o�b�O�ɓ���A���̂悤�ȏꏊ���U��̂́A�C���]���ɂ��Ȃ�̂ł���B

�@�Ȃ��ł��D���Ȃ̂́A���c��E�G�B�W�N�قǑO�ɏ��߂Ă��̒n�ɂ������̂��Ƃ́A���܂ł���������ƋL���Ɏc��B�����̉���@����ɍ��Z�ق��E�Ɍ��āA���c��̓��݂��Ԃ�Ԃ�Ɩk�サ�����̓��A�����ɂ�����ȂƂ��낪����̂��ƁA���͐V�N�ȋ����̒��ɂ����B���ꂩ��͎��Ԃ��Γd�Ԃɔ�я��A�Ԃ��ƎU����y���ނ悤�ɂȂ��Ă���B

�@�����ɏo�Ă����͍̂��Z�𑲋Ƃ��Ĕ�����B���܂���38�N�W�J�����O�̂��Ƃł���B���̍��́A�u�Ԃ̓����ɗ����v�Ƃ��������Ɓu�d���ɑ�������Ȃ���v�Ƃ̋C�����̂Ȃ��ŁA�ƂĂ��������o�����ȂǂƂ������Ƃɂ͂Ȃ炸�A��ЂƏZ�܂��̉��������S�ƂȂ��Ă����B�Ƃ����ܐE��̐�y�ɘA����ēs�S�̈�p�֓��ݏo�����Ƃ͂��������A���͂̌i�F�����邾���̗]�T�͂Ȃ��A�m��������������Ă͂��Ȃ������B�ޏ��Ɠs�S��������Ƃ����������A�ޏ��ɑ��Ă͑傢�Ȃ�S���������Ă��A���͂̌i�F����j�ɂ܂ł͓���A�S������Ȃ������B�Ƃ��������A���̍��̎��͌��h��a�J�A�V�h�ȂǁA��҂������W�܂�ꏊ�ȊO�ɊS�͕������A�]�ˎ���▼���E���ՂȂǂƂ��������̂��]�������邱�ƂȂǂ��肦�Ȃ������B���̂悤�Ȃ��̂ɋC�������ɂ́A�Ⴗ�����̂ł���B

�@29�Ō������A�q�ǂ����ł��A�q�ǂ��ɒǂ��鐶���ւƓ���A�q�ǂ����珙�X�Ɏ肪����Ď��͂�����]�T���o�Ă����̂�40�Α�㔼�ɓ����Ă���B���̍��Ɏ��͓�������Əo��A�����Ɏ䂩��ē������o�����悤�ɂȂ����̂ł���B �@29�Ō������A�q�ǂ����ł��A�q�ǂ��ɒǂ��鐶���ւƓ���A�q�ǂ����珙�X�Ɏ肪����Ď��͂�����]�T���o�Ă����̂�40�Α�㔼�ɓ����Ă���B���̍��Ɏ��͓�������Əo��A�����Ɏ䂩��ē������o�����悤�ɂȂ����̂ł���B

�@����A�O�c�@�c����ق֍s���@�����A�l�J����n���S�u�ۃm�����v�ւƓd�Ԃ���芷���B�{���Ȃ�u����c�����O�v�ʼn����Ƃ���ł��邪�A���O�́u�ԍ〈���v�ʼn��肽���́A�R�����}�_�Ђ��Ԃ�Ԃ�ƁB�s�S�ł���Ȃ���A����ȂƂ��낪����Ȃ��Ƃ����s�v�c�Ȋ��o�̂Ȃ��A�g�t�ɂ͂܂����������ő��̊Ԃ̎U��ɋ�����ƂƂ��ɁA�O�c�@�c����ّO�̍���c�������ӂ̐F�t���͂��߂���ǂ߂Ȃ���A�ӏH�ւƌ������s�S�̈�p�ɐS�̈��炬���o����ЂƂƂ��ł��������B�����͎��ɂ������낢�X�ł���B

�i2015�N11��16���t�j

����h�Љ�

�@�u��s�����n�k��30�N�ȓ���70���̊m���Ŕ�������v�Ƃ����B�ЊQ�ɋ����X�Â���E�n��Â���́A�n�k�ɂ����炸�҂����Ȃ��ł���B �@�u��s�����n�k��30�N�ȓ���70���̊m���Ŕ�������v�Ƃ����B�ЊQ�ɋ����X�Â���E�n��Â���́A�n�k�ɂ����炸�҂����Ȃ��ł���B

�@�ЊQ�ɋ����X�Â���Ō������Ȃ��̂��A�������h�Љ�Ȃǂ̒n����J�B������������s�ł́A������̐��щ������͂S�����A�h�Љ�ɂ������Ă�27�����x�ƂȂ��Ă���B�A�p�[�g��}���V�����������A�]���E�]�o�������������̂ł��邱�Ƃ��A���������Ⴂ���R�̈�ƂȂ��Ă���B

�@������s�ɂ͎���h�Љ27�c�̂���B�h�Љ���琬���邽�߂Ɏs�͕⏕�����o���Ă��邪�A�u��g�D�����ނ�250���шȏ�v����t�v���̂��߁A����ɖ����Ȃ��g�D�͓K�p�O�ƂȂ�B�������A�C�U�I�Ƃ������ɂ͏����ȑg�D�ɂ��͂����Ă����Ȃ���Ȃ炸�A�v���̌������͕s���ł���B

�@10��25���A��O���w�Z�Ŏs�̑����h�ЌP�����s�Ȃ�ꂽ�B����h�Љ�g�D�������Ă������Ƃ�Ɋ肤�B

�i�u����Ԃ���v2015�N11���W���t�j

��̓͂��Ȃ����݂�

�@�ނ́A����R�J������Q�܂ł���������R�ۈ牀�ʼn߂����A�R����͎s���킩�����ۈ牀�ցB���w�Z�͑�l���w�Z�A���w�Z�͓쒆�w�Z�Ŋw�сA�n���̖싅�`�[���Ń��L���L���p������킵�Ă������B���Z�͖싅�̖���E�_�ސ�ˈ��w���i�݁A����c��w�ւƐi�w�����B

�@���e�������Ă��邱�Ƃ���A��l���w�Z�̂R�N���܂ł̊Ԃ́A�����ъw���ۈ珊�֒ʏ��B11���R���ɍs�Ȃ���s���X�̊w���ۈ珊�R�̑�^����ł́A�����[�̃A���J�[�߁A�����ъw���ۈ珊�D���̌����I�������ʂ����Ă����B���w�Z�^����ł���������҂��ꂽ���A�u�y�E���͖싅�̎����Ȃǂ�����A���w�Z�̉^����ɂ͂قƂ�Ǐo�����Ƃ��Ȃ��v�ƁA���܂���l���w�Z�ŋ��ڂ��Ƃ鉶�t�͌��B

�@���́A�ނ��܂��n�C�n�C�����Ă��鍠����m���Ă���B���w�Z����ɂ́A�w�Z�A��ɉ䂪�Ƃɂ�������イ�V�тɗ��Ă����B���w�͉��Z�̓������w�Z�Ƃ͈قȂ邱�Ƃ���A���X�܂��Ȃ��ʼn���炢�ɂȂ������A���w�Z�̑̈�Ղɍs���ƁA�u����ɂ��́I�v�ƌ��C�Ȑ��Ŏ��Ɍ��t�������Ă��ꂽ�B���w�̑̈�Ղł��ނ̓����[�̃A���J�[�߁A���̋��ٓI�ȃX�s�[�h�Ǝ��v�͂ɓx�̂����v���ł������B���̍��A�ނ̕�e�Ƃ͉w�O�ʼn���Ƃ����������̂Ŕނ̂��Ƃ��ƁA�u�싅�œD���炯�ɂȂ��ċA���Ă���ƁA�[�H�̂��ƕ��C�ɂ����炸�ɐQ�Ă��܂����Ƃ������B�h������Ă��邩�ǂ����v�ƁA�������ӂ��ȁA����ł��Ċy�������ɘb�����Ă��ꂽ�B

�@�䂪���q�͔ނƓ����N��B�䂪���q������R�J���̍����獂��R�ۈ牀�ɓ���A�ނׂ̗Ńn�C�n�C�������Ă����B�R����͔ނƂƂ��Ɏs���킩�����ۈ牀�ֈڂ�A��l���w�Z�Ƃ����ъw���ۈ珊�ł͔ނƂ����V��ł����B�쒆�w�Z�ւƐi�w�������A�ނ͖싅�`�[���Ő����o���A���q�͒��w�̔��p���֓����B����������������͂��߂����A����ł��u�_�C�`�A�_�C�`�ƁA�����_�C�`�̖��O���o��v�Ɣނ̕��e����́A�ނ̉ƒ�ł̗l�q�������ꂽ�B

�@�_�ސ�ˈ��w���ɓ���ƁA�ނ͒ʊw�ɕ֗��Ȏ����̂֓]���B�ނƂ͉�@��Ȃ��Ȃ������A���q�̓��[���ȂǂŘA������荇���Ă����l�q�B���w����̒��Ԃ��W�܂�ꏊ�ɂ͔ނ��U���Ď��X�͗��Ă����悤�ŁA��x����x�A�ߏ��ő��q�����̂Ȃ��ɔނ������������Ƃ�����B

�@����c��w�ɐi�w����ƁA�ꂩ�����Ă��������ĂтȂ���悤�ɂȂ��Ă����B�ނ͕����\�z�w���A���q�͕��w���ɐЂ�u���A�L�����p�X�ł�������킹��Ƃ����B�u��������ɏē���H�ׂ��v�Ƒ��q���畷�����̂͂Q�N�قǑO�̂��Ƃł���B�������A�ނ͂P�N�����瑁��c��w�싅���̃��M�����[�B�����������Ă���A���ډ�@��͂���Ȃɂ͂Ȃ��Ǝv����B�����m�g�j�e���r�̑��c��ŁA�����܂����Ȃ����ނ̎p�߂邾���ƂȂ��Ă������B

�@����Ȕނ��䂪�Ƃɔ��܂�ɗ���Ƃ����b�𑧎q���玝�����܂ꂽ�̂��A��N�P���̐����������X�B������s�̐��l���ɏo��̂ŁA�O������䂪�Ƃɔ��܂�Ƃ����̂ł���B�u������s�ɂ͏Z��ł��Ȃ�����ǁA������s�̐��l���ɏo�����ƌ����Ă���v�Ɣނ̕�e����͎��O�ɖ₢���킹������A�ǂ̂悤�ɂ����������S���ۂɕ����ĘA���͂��Ă��������A�܂������܂�ɂ���Ƃ͎v�������Ȃ������B�䂪�Ƃ͏�����ւ̑呛���ł���B

�@�Ȃɂ���A�}�X�R�~�����ڂ��鑁��c��w�싅�����M�����[�̈���B���ׂ��Ђ�������H���łȂǂɂȂ��Ă͈�厖�ł���B�v�w�Ɩ��́A���q�ɂȂ肩����āA��|���ɒǂ�ꂽ�B���l���O���̗[���A�ނƓ쒆�w�Z����̗F�l�������A��x���܂œ��₩�ȏ������䂪�Ƃɋ����Ă����B

�@�v���싅�̃h���t�g��c��22��(��)�A�J���ꂽ�B�����̒����́u��ʂ��璆�ʎw�����Z���v(�u�����v)�ƁA�ނ��Љ�B�ނ͓��k�y�V�C�[�O���X�ɂR�ʎw�����ꂽ�B�Ɠ����ɁA���͂�ނ́A���Ȃǂɂ͎�̓͂��Ȃ����݂ƂȂ��Ă��܂����B����A���q�́A���̓����A���E�Ŋ���ނ���ނ�������Ă���悤�ł���B

�i2015�N10��24���t�j

�ēx�A����������Вn��

�@�����U������k�シ��ɂ�āA���H�e�ɐݒu����Ă�����ː��ʑ����̒l�������Ȃ��Ă����B�����͕������B10��10��(�y)�̒��A�J�~����Ƒ�w�S�N�̑��q�ƂƂ��ɁA�T�J���Ԃ�̕l�ʂ�̌i�F�����߂�B �@�����U������k�シ��ɂ�āA���H�e�ɐݒu����Ă�����ː��ʑ����̒l�������Ȃ��Ă����B�����͕������B10��10��(�y)�̒��A�J�~����Ƒ�w�S�N�̑��q�ƂƂ��ɁA�T�J���Ԃ�̕l�ʂ�̌i�F�����߂�B

�@�u���̂U�����͓����A����Ԃő�a�B���킫�s����55�������O�֎�������Ƃ����܂��v�B�i�q������킫�w�O�ʼn�X���}�����ē��l�͂����q�ׂ�B���܂͖߂�l�������A���킫�s�֔��Ă��Ă���l��������ƁA�����̐l��36���l�ɋ߂�34���l�ւƐ���Ԃ��Ă��Ă���Ƃ����B

�@�u���{�͂Ȃ��A�����a30�q�ɂ������킩��܂����H�B50�q�ɂ����ꍇ�A�l��36���l��v���邢�킫�s�������ɓ����Ă��邽�߁A������30�q�ɐ���������ł��B�������A�s���͔���������Ȃ������B����ǂ�������͕⏞�͂�����������܂���v�B�Ԃ��^�]���Ȃ���ē��l�́A���{�̑Ή��ɕ��������킷�B�����A�K�\�����A���i�A�H�����r�₦���Ƃ����B���̌��t���Ȃ��玄�́A�K�\�����𒍖����邽�߂ɎԂŒ���������������Ƃ�A�p���E�J�b�v�ʁE���g���g�H�i���X�[�p�[������������ƂȂǂ��v���o���Ă����B

�@�l�q�����Ԃ͑���B���̂�����͒Ôg���W���ɒB���A�����U�����������B���̂��߁A�����U�������̂�����Ɉړ]������Ƃ����B�k�シ��Ԃ̍����ɁA���ݍH���������ނU�����ړ]�ӏ����ڂɉf�����B�������A����͍���ړ]�͂��Ȃ��Ƃ����B

�@�v�V�l��ʉ߁B���̂�����̏Z���ɂ͓����d�͂���u�т����藿�v�Ƃ������ڂňꐢ�т�����100���~�̈Ԏӗ����o�Ă���Ƃ̂��ƁB�������A���킫�s���ɂ͈�l12���~�̐��_�I��ɂɑ���Ԏӗ����o���̂݁B������A�����d�͂�ɁA�ٔ����N�����Ă���l������Ƃ����B

�@�L�쒬�ɓ���B���̑O�͂V��l�����Z�����A���܂͂V�S�l�Ɍ����B����̐E�����A���킫�s�֔��Ă���Ƃ����B�q�ǂ������̑������A���킫�s�֔��B�������L�쒬�̏��w�Z�͊J�Z���Ă��邱�Ƃ���A���킫�s�֔��Ă���q�ǂ������͖����A�X�N�[���o�X�ōL�쒬�̏��w�Z�֒ʂ��Ă���Ƃ����B�Z���Ƃ͕ʂɁA�L�쒬�ɂ͏�����ƈ����Q��l���Ă���炵���B �@�L�쒬�ɓ���B���̑O�͂V��l�����Z�����A���܂͂V�S�l�Ɍ����B����̐E�����A���킫�s�֔��Ă���Ƃ����B�q�ǂ������̑������A���킫�s�֔��B�������L�쒬�̏��w�Z�͊J�Z���Ă��邱�Ƃ���A���킫�s�֔��Ă���q�ǂ������͖����A�X�N�[���o�X�ōL�쒬�̏��w�Z�֒ʂ��Ă���Ƃ����B�Z���Ƃ͕ʂɁA�L�쒬�ɂ͏�����ƈ����Q��l���Ă���炵���B

�@ �����d�͕��������ł͂S��l�������A���̑��ɏ�����ƈ����S��l�A�����Ă��Ă���B������ƈ��̑����́A���Ăi���[�O�̎����Ȃǂœ�������u�i-�u�h�k�k�`�f�d�X�^�W�A���v�{�ݓ��ō�ƕ��ɒ��ւ��Ă���B�{�ݓ��̒��ԏ�ɂ́A���k����b�M�z�A�֓���~�ɂ����Ă̎ԃi���o�[���������ƕ���ł����B�e�n�������Ă���������ƈ��́A��W���̋L�ڎ����Ƃ͈قȂ�ȏ����E�ҋ��œ�������Ă��邱�Ƃ���A���C���N���Ă���Ƃ����B��ƈ������̋��Y�}�̃|�X�^�[�Ŕ��ݒu����Ă����B �����d�͕��������ł͂S��l�������A���̑��ɏ�����ƈ����S��l�A�����Ă��Ă���B������ƈ��̑����́A���Ăi���[�O�̎����Ȃǂœ�������u�i-�u�h�k�k�`�f�d�X�^�W�A���v�{�ݓ��ō�ƕ��ɒ��ւ��Ă���B�{�ݓ��̒��ԏ�ɂ́A���k����b�M�z�A�֓���~�ɂ����Ă̎ԃi���o�[���������ƕ���ł����B�e�n�������Ă���������ƈ��́A��W���̋L�ڎ����Ƃ͈قȂ�ȏ����E�ҋ��œ�������Ă��邱�Ƃ���A���C���N���Ă���Ƃ����B��ƈ������̋��Y�}�̃|�X�^�[�Ŕ��ݒu����Ă����B

�@��t���ɓ������B�u���w�������������v���������A�X���T���ɔ������ƂȂ����B���̓�t���ɂ́A�e���r�ł��т��яЉ�ꂽ��(���傤���傤��)�̑���a��������B�A�H�̓r��ŕ���K�˂��Ƃ���A�^�ǂ��A����a���ɉ���Ƃ��ł����B����a����72�B�n���ł́u�A�J�V��v�ƌĂ�Ă������A�����������̈Ȍ�́u�������v�ƌ����A�����d�͑���̕����������̍ٔ��ł́A�����c���Ƃ��ĕ�������Ă���B�A���̂悤�ɍٔ��̑ł����킹��u���A�w�K��Ȃǂɏo�����A���ʼn�邱�Ƃ͂߂����ɂȂ��Ƃ̂��Ƃł���B

�@�a���͌����B�u��t����x�����A��F���A�ъّ��Ȃǂɏ����A�Z���͖߂��Ă��邾�낤���H�B�����s�Ȃ����A���P�[�g�ł́A�i�P�j���ː��ʂ��ቺ���Ȃ��A�i�Q�j����30�N�Ԃ͂W��l���̍�ƈ��Ƌ����A�i�R�j�ˑR�Ƃ��ĕ�����Q���������݂��邱�Ƃւ̕s�� ���A��ł��Ȃ����R�ƂȂ��Ă���B�����̉ۑ肪��������Ȃ�������A������w�����x�ƌ�������w�C���t�������x�������߂Ă��A�Z���͖߂��Ă��Ȃ��B�Ⴂ�l���A���Ă��Ȃ���A�₪�Ă��̒n��͏��ł���v�B���̂����Řa���͌����B�u�I���͂��̒��̍Ō�����͂��邽�߂ɁA�����ŕ�炷�v�B����a���́A�����y��܂̉��u��Ƃ��āA�����������g�̓y�n������l�ł���B �@�a���͌����B�u��t����x�����A��F���A�ъّ��Ȃǂɏ����A�Z���͖߂��Ă��邾�낤���H�B�����s�Ȃ����A���P�[�g�ł́A�i�P�j���ː��ʂ��ቺ���Ȃ��A�i�Q�j����30�N�Ԃ͂W��l���̍�ƈ��Ƌ����A�i�R�j�ˑR�Ƃ��ĕ�����Q���������݂��邱�Ƃւ̕s�� ���A��ł��Ȃ����R�ƂȂ��Ă���B�����̉ۑ肪��������Ȃ�������A������w�����x�ƌ�������w�C���t�������x�������߂Ă��A�Z���͖߂��Ă��Ȃ��B�Ⴂ�l���A���Ă��Ȃ���A�₪�Ă��̒n��͏��ł���v�B���̂����Řa���͌����B�u�I���͂��̒��̍Ō�����͂��邽�߂ɁA�����ŕ�炷�v�B����a���́A�����y��܂̉��u��Ƃ��āA�����������g�̓y�n������l�ł���B

�@�x�����͂��ĂP���T��l����炵�Ă������A���܂̓[���ł���B������Q�����̓���������x�����́A�쑤�́u���w�������������v�A����������k�����ɂ����Ắu���Z�������v�A�����U�����ɉ������k���́u�A�ҍ�����v�ƂȂ��Ă���B�u���w�������������v�Ɓu���Z�������v�͓����̂ݗ�������\�Ƃ���Ă���A���Ăi�q����̕x���w�����������ӂł́A�l�e�����������Ɍ�����B�Ôg�ŃK���L�Ɖ������X���ł͏�����Ƃ��s�Ȃ��Ă����B�u�A��ł������M���āv�Ƃ̂��ƁB�X���͂T�J���O�Ɠ�����Ԃł���B�����͍����̂��A���̌�ɒn�ʂ̏����ɓ����Ă����Ƃ����B�C�݉����ɍ����ς܂ꂽ���˔\���܂ގG���ȃ��m�������������܂́A���݁A�߂��̊ȈՌ����Œ��g����Ŏd�������A�������ꂽ�ċp�{�݂ŏ��������Ă���B�C�̉����Ȃ�悤�Ȍ��i�ł���B�x����ꏬ�w�Z�̐E���������Z�둤���瑋�z���Ɍ��邱�Ƃł����B�ǂɊ|�����Ă��鎞�v�́A�n�k���������Ŏ~�܂����܂܁B�����ɗh�ꂪ�傫��������������������B�J�����_�[��2011�N�R���ƂȂ��Ă����B

�@��F���͑啔�����A��������ɂ͋����K�v�ȁu�A�ҍ�����v�ł���B������Ƃ͍s�Ȃ��Ă��Ȃ��B�����U�����̗��e�ɂ��Ă̐��c���L�����Ă��邪�A�w�̍����A����������A����Ɖ����Ă���B���חp�̃}�X�N��t���������̃K�[�h�}��������݂̂ł���B�k�ׂ�̑o�t���Ƃ̋��ɕ�����P����������B

�@�o�t���͒��S�̂��u�A�ҍ�����v�ƂȂ��Ă���B���ː��ʂ��ł����������̂́A�o�t���ł͂Ȃ���F���ł������B�T�J���O�Ɠ��l�ɁA�����ꏊ�ɒʍs�~�߂݂̍����A����ȏ�̖k��͂ł������܂��B�o�t���������������Ƃ���ŁA���������t�^�[������������Ȃ������B������Ƃ��I�����J���҂⌴���œ����Ă���J���҂̎ԗ��ł��낤���A�[�����}�������킫�s���ʂ������U�����́A�Ԃ������Ȃ��Ă����B

�@���{�͌�����Ў҂ɑ��ĕ⏞�����x�����Ă���B�Ƃ��낪�A���H�P�{���u�Ăĕ⏞�z���قȂ�����A����������Ȃ����ƂŊz�������������肵�Ă���B���̂��Ƃ���A�Z���̊Ԃɋ��z�̈Ⴂ�ɂ�锽�ڂ����܂�A������Ў҂ł���Ȃ���A��Ўғ��m�������݂������Ԃ��N���Ă���B�u�⏞�z�̈Ⴂ�������Ă��邱�Ƃɂ���āA���ɓ{�肪�W�����Ȃ��悤�ɂ��Ă���̂ł͂Ȃ����v�ƈē��l�͌����B�Ôg�Ŕ�Q�ɂ����A���˔\�Őr��Ȕ�Q����B�����āu�����Y�v�Ƃ��������Ōh�������_�Y���⋛��ށ\�\�B��Ўғ��m�ł����݂����悤�ȏꍇ�ł͂Ȃ��̂ł���B

�@��w�S�N�̑��q�ɂ͋M�d�Ȍo���ɂȂ����悤�ł���B����̕����ւ̎��@���w�́A�����Ƒ��ɒ�Ă����B���͊w�Z������Ƃ������ƂŎ��ނ������A���q�́u�s���v�Ƃ̂��ƁB�T���̎��ɂ����q�͍s���������Ă������A�o�C�g�������Ă������߂ɒf�O�����o�߂�����B

�@���q�͗��t�A��w�𑲋Ƃ��A�E����B�e���𗣂�邽�߂ɁA�ꏏ�ɏo�����邱�Ƃ͂��̐�A�Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�u������A���܂̂����Ɉꏏ�ɏo���������v�Ƃ����̂����@�ł���B�u�ꏏ�ɏo����������Ԃ͂����Ƃ����ԁv�B�q�ǂ����������Ƃ��ɒm�l���猾��ꂽ���t���Y�V���Ƃ̂�������B�ق�ƂɁu�����Ƃ����ԁv�ɁA���̊��Ԃ��I���悤�Ƃ��Ă���B�u�����ɍs���Ă݂Ăǂ��������H�v�̖₢�Ɂu�S���ǂ������v�̑��q�̌��t���A���܉������S�����Ă���B�@

�i2015�N10��19���t�j

�w�R�R�o�X�x�����l�グ�_

�@�R�R�o�X�̏[�������߂鐺�͋����B�����������˂ɂȂ��k��ʂ��e�ՂɂȂ��Ă���́A�s�����k�ɑ��郋�[�g�m���̗v�]�������������B

�@���E�����Əz�ł͏���Ȃ��l�������A�����z�A�����z�Ƃ��ɁA20���Ԋu�ł̉^�s�����߂鐺�������Ȃ��Ă���B�ш�O���z�ł͉^�s���Ԋg��̗v�]�������A�B�ꍕ���H���̖k�����z�ł��A�^�s���Ԋg�[�̐������Ă���B

�@�Ƃ��낪�A�c��̒��ł͋t�s���鎿�₪��ь����Ă���B�Ԏ��������炷���߂ɗ����l�グ�����߂���A�H���̌�������g�[�ɍ��킹�āu�����̒l�グ���s�Ȃ��v�Ǝ咣������B�_�w�̒��S�ɂ́u�s�v�v��M�S�ɐ����c���������Ă���B

�@��ʕs�֒n��Ƃ��������łȂ��A����҂ɊO�ɏo�Č��C�ɂȂ��Ă��炨���Ǝn�܂����R�R�o�X�B���x�����Ŕ��f���邠����ł́A��炵�͎��Ȃ��B12���̎s���I���́u�s�v�v��ӓ|�̎s���]�������߂���B�@

�i�u����Ԃ���v2015�N10��11���t����j

�F�l��������w�k���I�����s�b�N�̎��x

�@���̉āA���E����u�k�����v���J���ꂽ�B���{�Ƃ̎����͂��܂�Ȃ����Ƃ���A�e���r�̃S�[���f���^�C���ɒ��ڂ̎�ڂ����C�u�Ŋy���ނ��Ƃ��ł����B�����͂�͂�100�����ł��낤�B�W���}�C�J�̃E�T�C���E�{���g�����Ғʂ�̋������݂��A�Ō�͗]�T���ׂȂ���e�[�v������B�{���g��200������400�������[�ł��D�����Ă���A�ނ̂��߂ɖk�����������ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B

�@�u�k�����v�Ŏv���o���̂͂V�N�O�̖k���I�����s�b�N�ł���B�J��̂b�f�����ɂ�鋐��ȑ��Օ��s��u�����p�N�����v�̉̐��ȂǁA���낢�땨�c�������������A���Z���̂��̂͑傢�ɊS���Ă����B���̂Ƃ����ď�ɊJ�Â���A�l�X�͘A���A�e���r�ɓB�t���ɂȂ��Ă����B

�@���������́A�S�N�Ɉ�x�̃I�����s�b�N�ł���Ȃ�����A���͂قǂɂ͋C�����͓��炸�ɂ����B�Ȃ��Ȃ�A���̔N�̂U���c��̐^�������ɋ����̕��e���}�����A�S�̒��ɑ傫�Ȍ����������܂܂ł�������ł���B�����ے��⍲����́u�q�c���A�C�𗎂Ƃ��Ȃ��ł��������v�Ɛ���������ꂽ���A���̍��̎��́A�X���c����ԋ߂ɂЂ����Ȃ�����͂�����Ȃ���Ԃł������B

�@����Ȏ����܂����ƍl�����̂��A�͂��܂��킹�悤�Ƃ����̂��A�����g�߂ɂ���F�l���A�k���I�����s�b�N���I����Ă܂��Ȃ��̍��A���Ɋy�����b�����Ă��ꂽ�B���̂������Ŏ��́A�X���c����Ȃ�Ƃ����z���邱�Ƃ��ł����B�F�l�ɂ͂��܂ł����ӂ����Ă���B

�@�G�b�H�A�ǂ�Șb�����������āH�B�E�E�E�܁A�V�N���O�ł���u�����v�ł��낤�B�݂Ȃ���ɂ����͋����Ă��悤�B�ȉ��́A�F�l������Ă��ꂽ���e�ł���B�������A�������p�ł���B

�F�l������Ă��ꂽ�u�k���I�����s�b�N�̎��v

�@�������ł������B���Ԃ̎d�����I���ċA���ƁA�Q�K�̏�̕����ōȂ������o���ĐQ�Ă���B�������e���r�������܂܂ł���B�e���r�ł͖k���I�����s�b�N�����C�u���f����A�j�q�O�i���т��s�Ȃ��Ă����B

�@���`���A�܂��e���r�������ςȂ��ŁE�E�E�ƍȂ�����ƁA�Ȃ̕��̏�Ɉ�C�̃n�G���~�܂��Ă���ł͂Ȃ����B�����I���O�A�������悤�Ƃ��Ă���̂��H�B�e���r�ł͎O�i���сB�n�G�̑O�ɂ́E�E�E�����B

�@�n�G�͎v�����ɈႢ�Ȃ��B�I�����e���r�ɕ������ɁA�O�i���т����Ȃ��Ă�낤�A�ƁB�Ƃ��낪�����ŗ\�����ʏo�������N�����B�n�k�ϓ����N�����̂ł���B�����o���ĐQ�Ă����Ȃ��ˑR�A������݂������̂ł���B�g�ł����B���Z�ɒ������Ƃ��Ă����n�G�́A��ނȂ��ގU������������A���Z�͒��f�ɒǂ����܂�Ă��܂����\�\�\�\�\�Ƃ����b�ł���B

�@����A���̗F�l�ɉ�����Ƃ���A�V�N�o�������܂ł�����̂悤�ɂ��������ƌ���Ă��ꂽ�B�����Ĕނ͌����B�u���̎��̃n�G�͍����������ցH�B�n�G����ɍ��������B�w���N�Ă͑҂��ɑ҂����I�����s�b�N�B�����͍��ł����݂����x�Ɓv�B

�@�������̂悤�Șb���������悤���̂Ȃ�A���̂��Ƃ�m�������̃J�~����͂����ƁA����ł������ɂ���킷�ł��낤�B�����A�����B

�i2015�N10���P���t�j

�䂪���l�x�C�X�^�[�Y

|

| 17�N�O�̂������ȋL�� |

�@���߂ăv���싅���ϐ킵���̂�22�̍��B�E��̌�y�ɗU���āA���N���g�|��_���_�{����Ɍ��ɍs�����B�������ɐ_�{����ɏo�����邱�Ƃ������Ȃ����̂����A�Ȃ����̃`�[�����D���ɂȂ����̂��́A�����ł��悭�킩��Ȃ��B�_�{���ꂪ�E�ꂩ��߂����Ƃ���A���̃`�[�������N���g�̑ΐ푊��̎��́A���Ԃ̋�������ϐ�ɏo�����čs�����B

�@�����́u��m�z�G�[���Y�v�ƌĂ�Ă����B���N���g�ƂƂ��Ɍ������ʼn��ʑ����N�̂悤�ɌJ��Ԃ��A�͂�����݂��“���̃`�[������������҂̋C���m��Ȃ�”�Ƃ����ӂ��ł������낤�B�ǂ̂悤�ȑI�肪�����ł��낤���B�����A�����A�R���Ƃ������O�͂����ɏo�Ă��邪�A����ȊO�͋L���ɂȂ��B���̌�A�X�[�p�[�J�[�g���I�ƌĂꂽ�����A�������A�����o�ꂵ�A�z�[�������o�b�^�[�ł́A���I���A�|���Z�A�c�オ�L���Ɏc��B����ł́A�����A�ē��A���[�Ƃ������O�������Ԃ��A�Ȃɂ���30�N�ȏ���O�̂��ƁA�ق��ɒN���������͒肩�ł͂Ȃ��B�_�{����ł͂��܂��āA���t�g�X�^���h�̊O��Ȃɐw������B�����c�̋߂��ɍ���A��������ɂȂ��Đ����グ�����̂ł���B

�@�u��m�z�G�[���Y�v����u���l�x�C�X�^�[�Y�v�ɖ��O���ς��A�喂�_�E���X��i����Ȃ��ŁA���Ɋ���̎����}����1998�N�́A���I�Ȏ��������������B�攭����ɂ͎O�Y���A�֓����A�쑺�O���A�쑺��v�Ȃǂ��������A���҂ł��铊��͏��Ȃ��A�����ɂ��đ喂�_�E���X�ւȂ����Ƃ��ł��邩���ۑ�ł������B�Ƃ��낪���̎��̃x�C�X�^�[�Y�͑Ő������[�ł͂Ȃ��A�ł���Ă��A���������ŗ͂�����A�Ō�ɂ͏����Ă����Ƃ������������ɑ��������B�Z���[�O�D�������߂�10���W��(��)�̏u�Ԃ��e���r�Ō��Ă����L���͂Ȃ��B���n�]�����������Đ��������������{�V���[�Y�D�����A�X�|�[�c�j���[�X�Ō���Ƃ����ł������B�������A�u���̓x�C�X�^�[�Y�̃t�@�����v�Ƌ����Č������т��A���̂Ƃ��قnjւ�Ɏv�������Ƃ͂Ȃ������B���ꂩ�炷�ł�17�N�E�E�E�B

�@������s������Q���ɂ̂U�K�ɏ��V�X�e���ۂƂ�������������B���̕����ɂ͔M���I�ȃ^�C�K�[�X�x���҂�����A�^�C�K�[�X�x�C�X�^�[�Y�̂R�A��̎��ɂ́A�u�q�c���A���x�̂R�A��̓x�C�X�^�[�Y�̊����ł���v�ƐS�ɂ��Ȃ����Ƃ������B�t�^���J����ƃ^�C�K�[�X�������z���A�ꍇ�ɂ���Ă͕��C�łR�A���Ȃǂ�����B��������Ƃ��̔M���I�Ȏx���҂́u���܂��܂ł���v�ȂǂƁA�܂����Ă��S�ɂ��Ȃ����Ƃ������B���̂悤�ɂ��ă^�C�K�[�X�t�@���́A�c�Ȃ̕��𒅂Ȃ���A���C�ł悱���܂Ȃ��Ƃ������̂ł���B���ׂȂǂ��Ђ��Ƃ��̃^�C�K�[�X�x���҂́A�����}�X�N�ł͂Ȃ��A�^�C�K�[�}�X�N�𒅗p���A�c��Ń}�C�i���o�[�V�X�e���̏�������������肷��B���ɂ��������B

�@���N�̉��l�x�C�X�^�[�Y�͉�X�t�@���ɑ傢�Ȃ���҂���������B�����̃x�C�X�^�[�Y�͂T���ɂ͐킢��������A�y�i���g���[�X�𑁁X�ɏI���邪�A���N�̃x�C�X�^�[�Y�͂܂����̃g�b�v���[�X�ł���B�I�[�v��������т��ǂ��A�}�X�R�~���]�_�Ƃ��D�����ɖ����グ�Ă���B������������A������������ƁA�x�C�X�^�[�Y�t�@���͕s���Ȃ�����傢�Ȃ���҂����B

�@�Ƃ��낪�ł���B�I�[���X�^�[����߂��Č㔼�ɓ���ƁA�����̃x�C�X�^�[�Y�ɕς���Ă����B�����̍����̓Z�E�p�𗬐�ł���B���̌𗬐킳���Ȃ������Ȃ�A���N���g��^�C�K�[�X�A�W���C�A���c�ƂƂ��ɁA�卬��̉Q���ɐg��u���Ă����ł��낤�B�C�����͂邩���ʂɂ����͂��̐ԃw���R�c���卬��̈���ɉ����A�ԃw���R�c�������ʒu�ɉ䂪�x�C�X�^�[�Y�������Ă���B���ꂾ���ł͂Ȃ��B1998�N�ɑ喂�_�E���X��150�q�̋����Ă����ߎ�E�J�ɂ��Ђ�����h���S���Y�ƁA����ȍʼn��ʑ��������Ă���ł͂Ȃ����B�����ł���B

�@��w�Q�N�̖��������u����ς�ˁB�C�����ʼn��ʁv�B����ł��䂪�Ƃɂ͏����l�����݂���B��w�S�N�̑��q�͎��Ɋ������ꂽ�̂��A���l�x�C�X�^�[�Y�̏��s���C�ɂ���悤�ɂȂ��Ă��Ă���B���͎p�����̂ł���B

�@�O�g�̑�m�z�G�[���Y�������̉��l�x�C�X�^�[�Y���A���ʂ���̂́u�����������A�カ���������v�B����������ȍʼn��ʑ����ƂȂ�̂ł���B����ł͂����Ȃ��B����ł̓_���Ȃ̂ł���B�䂪���Y�}�Ɠ������u�カ�������A�������������v�łȂ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B1998�N�ɗD�����Ă���17�N�B�݂Ȃ���́u�D�����炸���Ԃ�Ɖ��������Ă���v�Ƃ��l����������Ȃ��B������������m���Ăق����B1998�N�̗D����38�N�Ԃ肾�����̂ł���B������u�܂�17�N�����o���Ă��Ȃ��v�u�܂�21�N�c����Ă���v�Ǝv���C���y�ɂȂ�̂ł���B�S���̃x�C�X�^�[�Y�t�@���݂̂Ȃ���A�݂Ȃ���������v���A�ς��Ă���̂ł��傤�H�B����������ł͂��̂悤�Ȍ��t����ь����Ă���B�u�䂪���l�x�C�X�^�[�Y�͉i���ɕ��łł��v�B�K���ɂ��āA���͖��M���ł������B

�i2015�N�X��21���t�j

��f�ҐΔ�

�@������s���ɂ́u�_�Ёv�Ə̂����{�݂�13�J������B���̂����̈�A�ш�_�Ђɂ́u���a�V�b�v�ƋL���ꂽ�Δ肪����A�����Ύ������瑾���m�푈�I���܂ł�15�N�ԂɁA�ш�n��Ő�f����28�l�̖��O�����܂�Ă���B���̕��тɂ́u���I����L�O��v������A22�l�̖��O�����Ď���B����������{�̐N���푈�ɂ���āA��n�ɑ���ꂽ���X�ł���B �@������s���ɂ́u�_�Ёv�Ə̂����{�݂�13�J������B���̂����̈�A�ш�_�Ђɂ́u���a�V�b�v�ƋL���ꂽ�Δ肪����A�����Ύ������瑾���m�푈�I���܂ł�15�N�ԂɁA�ш�n��Ő�f����28�l�̖��O�����܂�Ă���B���̕��тɂ́u���I����L�O��v������A22�l�̖��O�����Ď���B����������{�̐N���푈�ɂ���āA��n�ɑ���ꂽ���X�ł���B

�@���{���t�͎��q�����n��ɑ���o���A���{���U�����Ă��Ȃ��Ă��u�W�c�I���q���v�̖��ŕ�����g����悤�ɂ��悤�Ƃ��Ă���B���70�N�ԁA��蔲���Ă����u�푈�����Ȃ����v�����܁A�����E�����̐��̗͂Łu�����������v�ւƌ����킳��悤�Ƃ��Ă���B

�@12����13���͊ш�_�Ђ̍炪�s�Ȃ���B���a�Ȏ��ゾ���炱���A�l�X�͍Ղ�ɔM�����邱�Ƃ��ł���B���̓����A�����ɂ���Ȃ�Δ肪�����Ƃ̂Ȃ��悤�ɁA�푈�@�Ĕp�Ăւƍő���̗͂��������B

�i�u����Ԃ���v2015�N�X��13���t����j

�C�̏����s�w���l�x

�@�u���䌧�v���牽���C���[�W����ł��낤���B“���{�n�}�̂ǂ��ɂ���̂���Ԃ킩��ɂ����ꏊ”�Ƃ̐����������悤�ɁA���䌧�̓C���p�N�g�Ɍ��������݊��̔������̂悤�ł���B���͂���т₩�ȋ��s�ɗאڂ��A�k���A����܂�����т₩�ȋ���ɗאڂ���A�Ђ�����Ƃ����A���ɍT���߂ȏꏊ�����䌧�Ȃ̂ł���B���R�ɁA�����Ő��܂�A�����ň�����l�����A���̂悤�ɍT���߂ƂȂ�B �@�u���䌧�v���牽���C���[�W����ł��낤���B“���{�n�}�̂ǂ��ɂ���̂���Ԃ킩��ɂ����ꏊ”�Ƃ̐����������悤�ɁA���䌧�̓C���p�N�g�Ɍ��������݊��̔������̂悤�ł���B���͂���т₩�ȋ��s�ɗאڂ��A�k���A����܂�����т₩�ȋ���ɗאڂ���A�Ђ�����Ƃ����A���ɍT���߂ȏꏊ�����䌧�Ȃ̂ł���B���R�ɁA�����Ő��܂�A�����ň�����l�����A���̂悤�ɍT���߂ƂȂ�B

�@�ό��n�Ƃ��Ēm���Ă���̂́A�u�z�O�C�݁v�u���q�V�v�u�ዷ�p�v�ł��낤�B�����Ƃ��Ắu�i�����v����������B���̑��ɂ́A�u�O���܌v�u�����̗��E���R�v�����邪�A���̓�́A�m��l���m��Ƃ����Ƃ���ł��낤���B����ŁA�u��������v�ƌĂ��ዷ�p��т̌����Q������A�킴�킴���ɍs���Ƃ���ł͂Ȃ��B���y�Y�ł́u�H��d�݁v���m���Ă���B�H�ו��ł́u�Ă��I�v���m�g�j�̘A���e���r�����u����ƂĂ���v�ŏЉ��A����L���ɂȂ����B���h���ɂ����I���܂邲�ƏĂ������̂ŁA���䌧�ł͋��������łȂ��X�[�p�[�ł������Ă���B

�@���䌧�̉z�O���ʂɗ����܂ɂ��АH�ׂĂق������̂��u�z�O���낵�����v�ł���B䥂ł������ɗ₦���_�V�������A�卪���낵�Ɗ��߂������ĐH�ׂ邾���́A�������ăV���v���ȐH�ו��ł͂��邪�A���ꂪ���ɃE�}�C�B���ƂɋA�Ȃ�������ɂ͕K���H�ׂĂ��邪�A���Ȃ��ɂ����ЁA�������߂�������i�ł���B

�@���̕��䌧�ցA���~�ɋA�Ȃ����B�u�s�������Ƃ���͂��邩�v�Ǝ��Ƃ̒�ɕ�����A�����Ɂu���l�̐_�Е��t�v�Ɠ������B�ዷ�p�ɖʂ������l�s��ዷ���́u�C�̓ޗǁv�u�C�̏����s�v�ƌĂ��قǂɁA�_�Е��t�������B���l�s�̃z�[���y�[�W�ł́u���{�C���A�̒����Ɉʒu���A�嗤�⒩�N�����A���̓s�Ɛ[���Ȃ��镶���s�s�Ƃ��ĉh���A���݂ł�130���̎��@���c���Ă���v�ƋL����A��������̕����⊙�q����ɑn�����ꂽ���@���������c���Ă��邱�̒n�́A�u�������̕�Ɂv�ƋL����Ă���B���̏��l�s�ւ��Ѝs���Ă݂悤�Ƃ������ƂŁA�A�Ȃ��������A�ԂłQ���Ԃ����ď��l�s�ւ���Ă����B �@���̕��䌧�ցA���~�ɋA�Ȃ����B�u�s�������Ƃ���͂��邩�v�Ǝ��Ƃ̒�ɕ�����A�����Ɂu���l�̐_�Е��t�v�Ɠ������B�ዷ�p�ɖʂ������l�s��ዷ���́u�C�̓ޗǁv�u�C�̏����s�v�ƌĂ��قǂɁA�_�Е��t�������B���l�s�̃z�[���y�[�W�ł́u���{�C���A�̒����Ɉʒu���A�嗤�⒩�N�����A���̓s�Ɛ[���Ȃ��镶���s�s�Ƃ��ĉh���A���݂ł�130���̎��@���c���Ă���v�ƋL����A��������̕����⊙�q����ɑn�����ꂽ���@���������c���Ă��邱�̒n�́A�u�������̕�Ɂv�ƋL����Ă���B���̏��l�s�ւ��Ѝs���Ă݂悤�Ƃ������ƂŁA�A�Ȃ��������A�ԂłQ���Ԃ����ď��l�s�ւ���Ă����B

�@�u�C�̓ޗǁv�u�C�̏����s�v�ƌĂ��n��ł���A���~�Ƃ��Ȃ�ɂ��₩�Ȃ͂��ł���B�����������ł͂Ȃ������B�a�������ɃX�C�X�C�Ə��l�s�ɓ���A�ŏ��̖ړI�n�u�ݓ����v���T��قǂ�������Ȃ����ԏ�ւ₷�₷�Ɠ��ɁB�u���w�薼���뉀�v�u���w��d�v�������v�u���{�̍g�t�S�I�E�Ԃ̎��v�Ƃ������Ă��邪�A���w�҂͎������̑��ɂ͂S�`�T�l�قǂł������B�u�g�t�̋G�߂ɂ��З��Ă��������v�ƏZ�E���M�����B�����Ƃ��̍��ɂ́A�吨�̌��w�҂�����̂ł��낤�B

�@�u���ʎ��v�͂���ɐÂ��ł������B���̎��@�ɂ͍���Ɏw�肳��Ă���{���ƎO�d�������邪�A�������ȊO�Ɍ��w�҂͂��Ȃ������B���̂��߁A�Z�E����������Ŏ������̐����ɂ������Ă��ꂽ�B�u�p�u��������O�͂��������ό��q�����܂����B���܂͒h�Ƃ�����s�̍������������Ȃ钆�ŁA���@�̉��C��ێ��Ǘ�����ςɂȂ��Ă��܂��v�ƌ����B �@�u���ʎ��v�͂���ɐÂ��ł������B���̎��@�ɂ͍���Ɏw�肳��Ă���{���ƎO�d�������邪�A�������ȊO�Ɍ��w�҂͂��Ȃ������B���̂��߁A�Z�E����������Ŏ������̐����ɂ������Ă��ꂽ�B�u�p�u��������O�͂��������ό��q�����܂����B���܂͒h�Ƃ�����s�̍������������Ȃ钆�ŁA���@�̉��C��ێ��Ǘ�����ςɂȂ��Ă��܂��v�ƌ����B

�@���s��ޗǂ̐_�Е��t�́A�����≦�G�̑O�Ɂu�����֎~�v�̓\�莆������A������Ă��邱�Ƃ������B�������u�ݓ����v���u���ʎ��v���\�莆��Ȃ��A�����͂��Ƃ���܂ŋߊ���B������A�����≦�G��H������悤�Ɍ��邱�Ƃ��ł����B���Ԃɗ]�T������Ό������ꏊ�͂���������̂����A���ɂ́u�_�{���v��K�ꂽ�݂̂ŋA�H�ɂ����B

�@���̒n�̎��@�͏��U��ł���B���s��ޗǂ̂悤�ȈЕ����X�Ȃ��̂͂Ȃ��B�R�ԂɂЂ�����Ƃ������ށA�Ƃ�����Α��ݎ��̂��Y�����Â��Ȓ��ɒu����Ă���B�����炯�����Ē��ڂ��W�߂���̂ł͂Ȃ��A�ē��Ŕ����H�[�ɂȂ���Ό��߂������ɂ���B����ǂ��s��̌����̂Ȃ��ŕ�炵�Ă���҂ɂƂ��ẮA���̐Â����A������܂�Ƃ����������܂����A���ɖ��킢�[���B�{���̏�ɍ���A�^���ʂɂ���������߂Ă��镧�l�Ƒ����Ă���ƁA�b���������Ă���悤�ȍ��o�ɂ����ׂ�B���������ɂ͒N�����Ȃ��B

�@���l�͌�ʂ̕ւ����܂�悭�Ȃ��B�i�q�k�����̓։�w����e�w��ԂłP���Ԃŗ��邱�Ƃ��ł��邪�A�^�s�{���͂P���ԂɂP�{��ł���B���������l�w����X�����R�Ɍ������ĉ��L���������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����߂ɁA�ǂ����Ă��Ԃ��K�v�ɂȂ�B����Ȃ��Ƃ������āA�u�C�̓ޗǁv�u�C�̏����s�v�ƌĂ�Ȃ�����A���̒n�͐Â��Ȃ������܂���ۂ��Ă���̂ł���B���䌧�͂��̒n���u�݂قƂ��̗��v�Ə̂��A���ω�����\��ʊω����Ȃǐ��������݂��邱�̒n�̕������u�ዷ�̔镧�v�ƌĂ�ł���B

�@�։�w����Ԃ�20���B�r���ɂ͋C�������ɒʂ肷����悤�ȁu�O���܌v������A�������Ƃ������Ԃ̗����̌��������l�ɂƂ��ẮA���̒n�͂����Ă��̏ꏊ�ł���B���Ȃ������̒n�ɑ����^��ł���������Ǝv���B

�i2015�N�W��27���t�j

���N�R�����ŕ�����ٕ�

�@�z47�N�]���o��������قł̎��Ƃ��A���N�x���ɏI��낤�Ƃ��Ă���B�ʂ̏ꏊ�Ɍ��đւ�����܂ł̂S�N�]�A������ٓ��̋@�\�⎖�Ƃ͉��ړ]�����Ƃ������A���~�ɒǂ����܂�鎖�Ƃ�����Ƃ����B �@�z47�N�]���o��������قł̎��Ƃ��A���N�x���ɏI��낤�Ƃ��Ă���B�ʂ̏ꏊ�Ɍ��đւ�����܂ł̂S�N�]�A������ٓ��̋@�\�⎖�Ƃ͉��ړ]�����Ƃ������A���~�ɒǂ����܂�鎖�Ƃ�����Ƃ����B

�@������ق̗��p�҂̑����͍���҂ł���B���ړ]�̂S�N�]�́A�����䂭�g�̂Ɨׂ荇�킹�̓��̂�ƂȂ�A���~���Ƃ��o�Ă���Ƃ��Ȃ�A�s���͂͂���m��Ȃ����̂ƂȂ�B

�@�T���A������s�͕�����ٕقɌ������s����������J�����B�Q���҂���͎��ƌp�������߂鐺���o���ꂽ���A������s�͖��m�ȕ��j���������A���ړ]�悳�������炩�ɂ��邱�Ƃ͂Ȃ������B

�@������ق̌��ւ��͕K�v�ł���B�������A���܍s�Ȃ��Ă��鎖�Ƃ��A�ǂ̂悤�ɑ����邩�����߂邱�ƂȂ��ł̌��蔭�Ԃ́A�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@���ɖ��⍡��̕�����ٖ��ȂǁA�ߍ��̏�����s�Ɋ�撲���\�͂������Ă���Ǝv���̂́A�������ł��낤���B

�i�u����Ԃ���v2015�N�W���X���t����j

�@���V��25���ɍs�Ȃ����s����̃��W�����u���}�Ȉړ]�����߂��镟����فv���o�c�e�Ōf�ڂ��܂��B�iPDF1.4MB�j

�w�푈�����Ȃ����x�����̐����

�@�Z�Q�l���n�Ŏ��������e�͐��O�A�u�푈�����͂��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�ƁA���Ƃ��邲�ƂɌ���Ă����B���g���ČR�̋@�e�|�˂ŕ��������|�̉������ł���A���̎��̕|���푈�̔ߎS���́A���d�˂Ă��������邱�Ƃ͂Ȃ������悤�ł���B

�@������P�̎��ɂU��������e�́u����s���ʂ̋^���Ԃ������v�ƌ��A���̎��̌��i�����܂ł��N���Ɏc���Ă���Ƃ����B

�@�푈�������ɕ���ł���70�N�B���{�͂���70�N�̊ԂɁA�ČR�ɕt���]���Ď��q���������Ƃ������Ă��Ȃ��������ƂɁA��肪���邩�̂悤�Ȍ�����������B

�@�u�����Ƃ������ɂ́A���q���͓P�ނ���v�ƍ���̓��فB�������u�W�c�I���q���̍s�g�v�Ƃ́A���q�����ČR�̎w�����ɓ���Ƃ������ƁB�ČR���퓬��Ԃɓ���A���q�����Ђ����˂��������ƂɂȂ�B

�@�푈�����Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�l���E���Ȃ��Ƃ������ƁB���̓����Ŏ��̐���Ɏ�n���̂��A�������̖����ł���B

�i�u����Ԃ���v2015�N�V��12���t����j

������̈ē��n�K�L

�@�����̓���������A���w����̓�����̈ē����͂����B�n�K�L�ɂ́u�w�l���A���̂̒e�݂Ə��荇���x���d�ˁA�ꐶ���������A�C���t���Ă݂�Ƃ��̊Ԃɂ��\�H�B�����ňꑧ�A��������J�Â��܂��v�ƋL����Ă���B�����͂W��15���A���~�̐^���Œ��ƂȂ��Ă���B

�@���w����̎v���o�́A���܂�c���Ă͂��Ȃ��B���͋��A�^���I���`�A�����߂������E�E�E�B�������ɂ��u�y�����v�ƌ����鎞��ł͂Ȃ������B�v�������������Ȃ��R�N�Ԃł���B�������A���̂R�N�Ԃ̂Ȃ��ł�������A�撣��ʂ����Ƃ��ł����̂��u���X�o���h�̕����B�{�[�C�X�\�v���m�̐��̎����傾�������͓����A�������ɓ��낤�ƍl���Ă������A�u�����͏�������v�Ƃ̒m�点���A�}����A�u���X�o���h���ɐS�ς��B�����̖���������A�P�N���̎��̓N�����l�b�g�A�����ہA�V���o���Ɠn������A�Q�N���ɂȂ�ƃz�����Ɉڂ�A���̂܂ܑ��Ƃ܂Ńz������S�������B�����̎v���o�̂ق��������ł̎v���o�����A�͂邩�ɋL���Ɏc���Ă���B���̒��w����̓�������s�Ȃ��Ƃ����̂ł���B

�@�u����܂����H�v�ƈē��n�K�L���Ăт����Ă���B�ϋɓI�Ɂu�s���܂��v�Ƃ͂Ȃ��Ȃ��Ȃ�Ȃ��B�����āA�W���͂��������Z�����B���~�̎����ɋA�ȂƂȂ�ƁA�O��̃X�P�W���[�����������������̂ɂȂ�̂ł���B������u����v�ő��t���邱�ƂƂȂ����B�������A���̋@��ɉ����̂Ȃ�Ή�����Ǝv��������������B�J�~����ɂ͌��������Ă������Ȃ����A�����̏����ł���B���̏����ɉ�����A�ȂǂƎv���̂ł���B40�N�ȏ���O�́A���̍��̖ʉe�͂���̂��A���܂��ς�炸�ɍאg�ł���̂��A�ȂǂƑz������̂ł���B���̍��́A�����������A�����������A�ȂǂƂ��̍����������݂Ȃ���b���Ă݂����̂ł���B���̏�����������ɗ��邩�ǂ������킩��Ȃ��Ƃ����̂ɁB

�@���Z�𑲋Ƃ��ď㋞���A���~�����A�Ȃ����A�����̗F�l�ɂ͂قƂ�lj���Ƃ��Ȃ��B�����瓯����ɏo�Ȃ��Ă��A����������̂��Ƃ�q���Ƃ͋C�����Ȃ����낤�B���������w����͂قƂ�Ǔ��A�̑��݂��������̂��Ƃ��A�ǂꂭ�炢�̓��������C�ɗ��߂邾�낤���B����Ȃ��Ƃ��l���Ȃ���A������ɍ��킹���A�Ȃɂ��邩�ǂ�����Y��ł���B

�@�㋞����38�N�B�G�߂͑傫���ڂ�ς�����B�������ē��n�K�L�͌Ăт�����B�u�w�������t�x�A���F�����Ɗ��t�����킹�A�����ǂ���Ɏv���o����݂�����܂��v�B�������A���͌��������B��݂����肽���Ȃ��v���o�������Ă��铯����������Ƃ������Ƃ��B�u�o�ȁv�̘A�������悤���A����Ƃ��u���ȁv��`���悤���B������܂łQ�J����������A���ꂱ��v���߂��炵�Ă���B

�Ɩ��

�@�Ƃ������Ă����B�j�Ƒ����⏭�q���A������肪�傫�ȗv���ƂȂ��Ă���B����I�ɊǗ�������Ă���܂������A���u���ꂽ�܂܂̌����������B��̔�p���d���̂�������A��̂���ΐŋ����A�b�v�B�������A������̋Ƃł͎G�����ɂ�A�n��Z���͕s������������B

�@�n���͂���ɐ[���ł���B���q���E�l�������}����Ȃ��ŁA�y�n�����ꂸ�ɕ��u��Ԃ�����������B�K�ȊǗ������߂��Ă��A���z�̌�ʔ�������ċ삯�t����̂͗e�Ղł͂Ȃ��B�����������ɂ͉�������Ă���B

�@50��㔼���}�������̂悤�ȔN��́A���l�̉ۑ������Ă���B�ƂƂȂ������Ƃ֒���I�ɋA��l��A�V�e�݂̂����ƂɎc���A�₪�Ă͋ƂƂȂ邻�̎���J���Ă���B�V�e�������Ɏc���J�~������ŋ߁A�S�z���͂��߂��B

�@�R�N�O�ɏ�����s�́A�s���Ɖ��̎��Ԓ��������{�B�h�ƁE�h�Џ�̖�肪���錚����238���ɂ̂ڂ�Ƃ����B�@�͎{�s���ꂽ���A�ۑ�͑����B

�i�u����Ԃ���v2015�N�U��14���t����j

������s�̐��h�P��

|

| ���c���ꂽ�y�X�p�̓y |

�@���N�T���Ɏs��Â̐��h�P�����s�Ȃ���B�ꏊ�͕���������̖���Q���ߒr�B�s�����̌��ł���悤�ɂƁA���N���y�X�Â����W�܁E�i�{�[���������p�����ȈՐ��h�H�@�A�����|���v�ɂ��r���������p�ӂ��ꂽ�B

�@�������Q���҂���͗l�X�Ȑ����B�u�w���㗬�̏W�����J�x���z��Ȃ�A�܂��͖��㗬���̌�����Q�h�~�P����A�ш�쒬�̍������R���̕���Ή��P�����s�Ȃ���ׂ��v�u�ȈՐ��h�H�@�Ŋ��p�ł��鐅�����P�ł́A�Q�������Q���҂��a���邾���v�u�y�X���K�v�Ƃ������A�s���͓y�X�ɓ����y���ǂ������ɓ����̂��v�B

�@�P���͎s���̎������ɉ����A�[���̂������e�ł��邱�Ƃ����߂���B�����łȂ���A�P���ւ̎Q���ӗ~�͎�����ł��낤�B

�@�P���͏I������B�Ȃ����y�X�Â���̌��͍s�Ȃ�ꂸ���܂��B���̗��R����Îґ�����͂���Ȃ������B����Ȃ�H�v�͌P���ɂ����炸�A�����ɂ������邱�Ƃł���B

�i�u����Ԃ���v2015�N�T��17���t����j

�k����

�@�k���V�������J�ʂ������Ƃ����邩�炾�낤���B�k���̌��t���u���E���ǂ��痬��邱�Ƃ������Ȃ����悤�Ɏv���B�m�g�j�A���e���r�����u�܂�v��s�a�r�n�u�V�c�̗����ԁv���k����ɂ��Ă��邱�Ƃ��A������Ǝv���B�u�܂�v�͐ΐ쌧�̗֓��A�u�V�c�̗����ԁv�͕��䌧�̕����B�o���Ƃ��ɁA�k���ق̃��b�J�ƌ����č����x���Ȃ��ł��낤�B���̔ԑg�̃Z���t���Ȃ���A���͏��X�A��a�����o���Ă���B

�@�u�܂�v���u�V�c�̗����ԁv���A�����w���҂�������āu�k���فv���g���Ă͂���B�������A������ƈႤ�̂ł���B�e���r�����Ȃ���A“�C���g�l�[�V�������Ⴄ”“�Ȃ��A���̕����͓����قɂȂ��Ă���̂�”�ȂǁA�ߑR�Ƃ��Ȃ���ʂɏo���킷�B�u�V�c�̗����ԁv�Ƃ��Ȃ�A�Ȃ�����ł���B�u�܂�v�͌����ɂ��Ă���̂ŁA�֓��n���̌��t�������قɊ�������Ă���Ƃ����̂͐��������B�������u�V�c�̗����ԁv��100�N�]���O�̘b�B�����A�e���r��W�I�͂Ȃ��A�����ق�b���l�ƐڐG����@��͂قƂ�ǂȂ��n���̂��ƁB�͂��߂���I���܂ŁA�k���ق̃I���p���[�h�łȂ���Ȃ�Ȃ��͂��ł���B�Ȃ̂ɁA�����͂Ȃ��Ă��Ȃ��B

�@����̕��䌧�����́A�킪��Z�u���䌧�������H�ƍ����w�Z�v�̒n�B���̒n��100�N�O�ɗ�炸�������A���܂��k���ق�������ĕ����Ă���B�Ȃ̂�100�N�O�ɂ�������炸�A�k���ق��Аg�̋����v���œo�ꂷ��̂͂������Ȃ��̂��B�k���ق�A���X�ƕ\�傩������ė����I�ƌ��������B

�@��w�S�N�̑��q���u�V�c�̗����ԁv�����Ȃ���u����̌��t����ь����Ă���v�Ƃ����B���������n�͂ƂĂ�����Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�킪�����A����̎��Ƃł́A�ʖK�v�Ȃقǂɖk���ق�舕����Ă���B�Ȃ��ł���イ���傤�ɖk���ق𑀂�̂��A40��㔼���}�������Ƃ̂��ł���ƁA���̂��Ƃň�����q�ǂ������B���̂��Ă������t���ӂ�ɓo�ꂵ�A��p��Ƃ��Č��킳��邻�̕��i�́A�k���ق̃f�p�[�g�Ƃ�����B���ꂪ�k���n���̈�ʓI�ȉƒ�Ȃ̂ł���B�������A�����ɏo�Ă���38�N�B���X�ɖk���ق�����Ă��Ă���B�Y��ĂȂ���̂��A�䂪�k���ق��B���x�A�Ȃ�����A���Ƃ̂��ł���ɖk���ٍu�����J���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���B

�i2015�N�T��15���t�j

������������

|

| �����d�͉Η͔��d�� |

�@����ߐ����ԓ��ɂ�������炸�A���˔\�����̌x�������������܂����苿���B�����͕������̕l�ʂ�B���ƃJ�~������悹���Ԃ́A�C�݉����̍����U�������Ђ�����k�シ��B

�@�u�����������̂̕��˔\�̔�Q�����̖ڂŌ������v�Ƃ����J�~����Ɉ��������āA�T���R��(��)�̌ߑO10��30���A�Q�l�͏���u���킫�w�v���~�藧�����B�o�}���Ă��ꂽ�̂́A�u�������̂̊��S�������������v�̒j���{�����e�B�A�B�������̂̎��͑ސE���P�N��ɍT�������Z���t�������Ƃ����B���̒j���{�����e�B�A�̈ē��ŁA���킫�w�����Ԃ͖k��𑱂����B

�@�������̂���S�N�]�B�l��34���l�̂��킫�s�ł́A���܂��ɂP���Q��l������������Ă���Ƃ����B���́u���킫�s�v�B�ԓ��̕��˔\�����́u�O.�S�v�O����w���B�������k�シ��ɂ�ď��X�ɒl�͏㏸���A�x��������͂��߂��B�Ԃ́u�l�q�v�u�v�V�l�v�u�L�쒬�v�ւƈړ��𑱂���B���̂�����͒Ôg��10���ɒB�����Ƃ̂��ƁB�u��t���v�����肩�炪�ꎞ�A����ɂȂ�B�u�x�����v�ɓ���ƕ��˔\�����̌x�������Ђ�����Ȃ��ɖ苿���B����Ɓu�Q.�O�v�O����w���Ă���B���d��Q�����̋��ł���B

�@���āu�Ƃ݂����w�v�̂������ꏊ�ŎԂ��~�肽�B�w�ɂ͂Ȃ��A���ɕ���ꂽ�K�т����[���݂̂�������B�ڂ̑O�ɂ͊C���L����A���̎�O�ɂ͏����y���l�߂������܂���ς݂ɂȂ��Ă���B���͒Ôg�Ŕj�ꂽ�܂܂ł���B�Z�ނ��Ƃ��ł��Ȃ����߂ɁA�j�ꂽ�Ƃ͏C������邱�Ƃ��Ȃ��B�K���L�Ɖ������Ƃ�A�Ԃ��P�K�����ɏ��グ���܂܂̉Ɖ��A���|���̎ԂȂǂȂǁA�p�Ђ̒��ł���B �@���āu�Ƃ݂����w�v�̂������ꏊ�ŎԂ��~�肽�B�w�ɂ͂Ȃ��A���ɕ���ꂽ�K�т����[���݂̂�������B�ڂ̑O�ɂ͊C���L����A���̎�O�ɂ͏����y���l�߂������܂���ς݂ɂȂ��Ă���B���͒Ôg�Ŕj�ꂽ�܂܂ł���B�Z�ނ��Ƃ��ł��Ȃ����߂ɁA�j�ꂽ�Ƃ͏C������邱�Ƃ��Ȃ��B�K���L�Ɖ������Ƃ�A�Ԃ��P�K�����ɏ��グ���܂܂̉Ɖ��A���|���̎ԂȂǂȂǁA�p�Ђ̒��ł���B

�@�u��F���v�ɓ������B��P�������甼�a10�L�������̂��̏ꏊ�́A��������֎~���B�Ԃ̒ʍs�͔F�߂��邪�A��֎Ԃ͒ʍs�֎~���Ƃ����B�u�R.64�v�̒l����˔\����킪�����B�u�������ɎԂ�������u����Ă���ł���v�ƌ����Z���t�̒j������Ђ̉c�Ə��炵���������w���B�u���̎Ԃ͎����o���֎~�ł��B�������ː��ʂ𗁂т��Ԃ͎����o���Ȃ���ł��v�B�Ôg�̔�Q���Ȃ���F���́A�Ɖ��͂قƂ�Ǐ���ł͂��Ȃ��B�������Z�ނ��Ƃ͂��납�A�������邱�Ƃ���ł��Ȃ��B������A�Z���̎p�͌����Ȃ��̂ł���B�������l�͂����B�����̍�ƈ��⌴���ɂȂ��铹�H�Ńo���P�[�h��K�[�h�}���ł���B���������ƂɁA�h�앞�ł͂Ȃ��ʏ�̍�ƒ��p�ł���B���v�Ȃ̂��낤���B

�@�����̍�ƈ��͉��ݏZ��ȂǂɏZ�ݍ���ł���B�u�����������Ȃ����v�Ƃ����B�̋��𗣂�A�P�g�A�������݂ɓ���A��Ƃ���������킯�ł͂Ȃ��B�x������ׂ��댯�蓖���x�����Ă��Ȃ��炵���A��ƈ��̊ԂŃP���J�Ȃǂ̃g���u�����Ђ�ς�ɋN���Ă���Ƃ����B��̌����Ȃ�������Ƃɉ����ĕ��˔\�ւ̕s�����Ƃ��Ȃ��A�S�g�Ƃ��ɔ��ʂĂĂ���̂ł���B��F���̐�́u�o�t���v�B�������A����ȏ�̖k��͔F�߂��Ă��炸�A��F���ŎԂ͂t�^�[�������B �@�����̍�ƈ��͉��ݏZ��ȂǂɏZ�ݍ���ł���B�u�����������Ȃ����v�Ƃ����B�̋��𗣂�A�P�g�A�������݂ɓ���A��Ƃ���������킯�ł͂Ȃ��B�x������ׂ��댯�蓖���x�����Ă��Ȃ��炵���A��ƈ��̊ԂŃP���J�Ȃǂ̃g���u�����Ђ�ς�ɋN���Ă���Ƃ����B��̌����Ȃ�������Ƃɉ����ĕ��˔\�ւ̕s�����Ƃ��Ȃ��A�S�g�Ƃ��ɔ��ʂĂĂ���̂ł���B��F���̐�́u�o�t���v�B�������A����ȏ�̖k��͔F�߂��Ă��炸�A��F���ŎԂ͂t�^�[�������B

�@���킫�s�ł́A�s���̂Ȃ��Ɂu�����l�v�Ɓu�Ƃǂ܂��Ă����l�v�Ƃ̊ԂŔ��ڂ�����Ƃ����B���҂�O�ɔ�����҂�Ō�w�́A����ɕАg�̋����v�������Ă���Ƃ̂��ƁB�������̂ɂ���āA�l�̏Z�߂Ȃ���悪�����s�̖ʐς̔����ɂ�����ԕ������B�u�������̂͏I����Ă͂��Ȃ��v�B�����Z���t���Ō�ɏq�ׂ����t���Y�V���ƐS�ɓ˂��h�������B

�i2015�N�T���V���t�j

�f��Ȃ��e���r

�@�R�����ɖ��J���}�������́A�ԗ₦�́u��������܂�v���߂��Ă����������A�s�[�����A��S���w�Z���w���̖�O�ł͍���w�ɋL�O�ʐ^�Ɏ��܂�p�����N������ꂽ�B �@�R�����ɖ��J���}�������́A�ԗ₦�́u��������܂�v���߂��Ă����������A�s�[�����A��S���w�Z���w���̖�O�ł͍���w�ɋL�O�ʐ^�Ɏ��܂�p�����N������ꂽ�B

�@���̉₩���ɗ��Ȃ��̂��V�P�N���̖��O�B�ǂ݂������̂��銿�����z�z���ꂽ�ꗗ�\�ɗx���Ă���B�u�Ȃ�Ɠǂނ̂��낤���v�Ɗ��˂����킹�闈�o�ȁB�u�q�v�̂������͂Q�l�������Ȃ��B���Ɠ����u��v�̂��������Q�l�݂̂ł������B�e���r�̉e���ł��낤���A�N�X�A�₩�Ȗ��O�������Ă���B

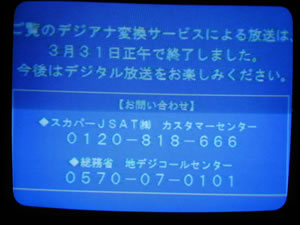

�@���̃e���r�B�u�f�W�A�i�ϊ��T�[�r�X�I���v�Ƃ��ʼn䂪�Ƃ̃e���r���q�������̃e���r���^���ÂɂȂ��Ă��܂����B���@�X���݂ɂ�����{�̐����̍s����������悤�ȉ�ʂł���B

�@�u�i�C�͉X���v�Ɛ��{�͌����B�������A�x�m�~�N�X������ė����Ƃ����b�͕�����Ȃ��B�f��Ȃ��e���r��O�ɉE����������������Ȃ��̂��A�����̕�炵�ł���B

�i�u����Ԃ���v2015�N�S��12���t����j

��

�@�ߏ��̖��̍������J�ɂȂ�A�����ɂ�������炸�t�x�݂̎q�ǂ���e�q�A�ꂪ�݂͊ɃV�[�g��~���A�ٓ����L���č����y����ł���B�Ԍ��ɋ�����]�T�̂Ȃ����́A���̂����Ƃ���ʂ肷����ɍ��߁A�ڂ��ׂ߂Ă��̌i�F�����߂Ă���B���̉Ԃ̂��̂��͒Z���B�V�C�������T���ɂ́A�����Ⴊ��ʂɕ����Ă��邱�Ƃ��낤�B�������������A���Ƃ��������ƁA���̋��̏���o�C�N�ő��邽�тɁA�����肤�̂ł���B �@�ߏ��̖��̍������J�ɂȂ�A�����ɂ�������炸�t�x�݂̎q�ǂ���e�q�A�ꂪ�݂͊ɃV�[�g��~���A�ٓ����L���č����y����ł���B�Ԍ��ɋ�����]�T�̂Ȃ����́A���̂����Ƃ���ʂ肷����ɍ��߁A�ڂ��ׂ߂Ă��̌i�F�����߂Ă���B���̉Ԃ̂��̂��͒Z���B�V�C�������T���ɂ́A�����Ⴊ��ʂɕ����Ă��邱�Ƃ��낤�B�������������A���Ƃ��������ƁA���̋��̏���o�C�N�ő��邽�тɁA�����肤�̂ł���B

�@���̍��ɂȂ�ƁA�����̉����ɖ����ɏo���������Ȃ�B���߂Ȃ���A���c��̂قƂ��J����A�[��E�{�������������Ă݂����Ȃ�̂ł���B�璹����������������̖����ł͂��邪�A���܂�ɐl���݂̂���ꏊ�͍D���ł͂Ȃ��B�قǂ悢���炢�̐l�����āA���₩�ł��Ȃ��E���i�ł��Ȃ��������D���Ȃ̂ł���B������܂�Ƃ����i���X�ɓ���A��������̏�����Ў�ɁA���z�����猩����������ł�\�\�\���ꂪ�ō��Ȃ̂ł���B�������A�Ȃ��Ȃ�����Ȏ��Ԃ͂���Ȃ��B���̋G�߂��Ƃ��ɏI��������ɂȂ��āA�悤�₭���Ԃ������Ƃ����̂���ł���B

�@�Ⴂ���́A�������ł�ȂǂƂ������Ƃɂ͊S�͂Ȃ������B�E��œ����Ă�������ɖ�������ɗU��ꂽ����������A��C�ɐk�����L���̕��������B20�̍��ɂ́A���̋G�߂ɔޏ��ƍ]�ˏ隬�̖k�̊ی�������������Ƃ����������A����̍������ׂ�����ޏ��ɋ����Ƃ��߂����Ă����ق��ł���B�q�ǂ����傫���Ȃ�A�J�~����ɂƂ��߂��ȂǂƂ������Ƃ��Ƃ����ɂȂ��Ȃ�A50���߂��������肩��A�Ԃ̂₳�����ɐS��D����悤�ɂȂ��Ă����݂����ł���B

�@�����I���Ǝ₵���Ȃ�B�T���̐V�̋G�߂܂ł̊ԁA�S�Ɍ����������悤�Ȋ��o�ɂȂ�B���Ƃ����̂́A����قǂ܂łɔ]���ɋ���Ȉ�ۂ�����������̂Ȃ̂ł���B��������̋G�߂�ɂ��ނ悤�ɁA�����̐l�X���������ł�B�������ߏ��̖��ɂ́A���ɐS��D��ꂽ�l�X���A���N�̍���]���ɂƂǂ߂悤�Ɨ����~�܂�A���̌����Ȍ��i�Ɋ����������Ă���B

�i2015�N�S���Q���t�j

�ڏ��ȕ���

�@���{�Ƃ������́A���m��e���ɂ��鍑���Ƃ��Â��v���B�e���r��ʍŏ㕔�ɓ\����u2015�N�R��31���ɕ����I�� �f�W�A�i�ϊ��v�̕����B�S���ȍ~�e���r������ꍇ�́u�P�[�u���e���r�ƌ_�邩�A�n�f�W�`���[�i�[���v�Ƃ����B�������Ȃ��ƃe���r�͉f��Ȃ��Ȃ�Ƃ����̂ł���B �@���{�Ƃ������́A���m��e���ɂ��鍑���Ƃ��Â��v���B�e���r��ʍŏ㕔�ɓ\����u2015�N�R��31���ɕ����I�� �f�W�A�i�ϊ��v�̕����B�S���ȍ~�e���r������ꍇ�́u�P�[�u���e���r�ƌ_�邩�A�n�f�W�`���[�i�[���v�Ƃ����B�������Ȃ��ƃe���r�͉f��Ȃ��Ȃ�Ƃ����̂ł���B

�@�u�f�W�^���e���r�ɔ����ւ���v�ƌĂт�����`���V������B�g����͂��̃e���r���̂ĂāA�V���Ƀe���r���Ƃ̂��ƁB�p�\�R�����������Ƃ��N���Ă���B�T�|�[�g���Ȃ��Ȃ����u�w�o�v�́A������g���Ȃ��Ȃ�炵���B

�@�����ւ��邱�Ƃ̂ł���l�Ȃ炢���B�������i���̍L���邱�̓��{�B�e���r��A�p�\�R������o�Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B

�@��Ƃ̏��i�J�������̂Ȃ��ŐV���Ȑ��i�����X�ɐ��܂�A����ŁA��Ƒ��̓s���Ŏg���Ȃ��Ȃ���̂��o�Ă��Ă���B�e���r��ʍŏ㕔�̖ڏ��ȕ�����O�ɁA����Ȃ��Ƃ��v���͎̂��������낤���B

�i�u����Ԃ���v2015�N�R��15���t����j

�k���V����

�@�R��14���ɖk���V�������X�^�[�g����Ƃ����B�����w����ΐ쌧�̋���w�܂łQ����30���قǂōs���炵���B�m�l����́u�c�ɂ��߂��Ȃ�A�֗��ɂȂ�܂����ˁv�ƌ����邪�A���䌧�̕����w�́A�k���V�����ł����C���V�����ł��A�������Ď��Ԃ͕ς��Ȃ��B�k���V�����͍ŏI�w�̋���w�Ŗk�����ɏ�芷���A���C���V�����͖��É��w�Ŗk�����ɏ�芷����B�����͕��䌧�̓։�w�܂Ŗk���V�����������炵���̂ŁA���̒i�K�Ŗk���V�����ɌR�z�͏オ��B

�@�c�ɂ��߂��Ȃ�Ƃ������Ƃ́A�֗��ɂȂ邱�Ƃɂ͈Ⴂ�Ȃ��B�ł����̕��A�^���͍����Ȃ邵�A�X�s�[�h�������������A������Ȃ��Ȃ��Ă����B

�@38�N�O�̂R��23���A�����w�Őe���́u�撣���ė����v�̌㉟�����āA���Z�𑲋Ƃ�������̎��͖k�����ɏ��A���ꌧ�̕Č��w���瓌�C���V���������p���ŁA�P�g�A�����ɏo�Ă����B�ȗ��A�Ɛg�̎��͖��N�A�~�Ɛ����ɋA�Ȃ��A�������Ă���͉ĂɋA���Ă���B����������C���V�����𗘗p���Ă̋A�Ȃł���B

�@�����炾�낤�B�k��������}�s��Ԃ��������̂́B���܂ł͗�Ԗ����Y��Ă��܂����A�Ⴂ���ɂ͕K������Ă����Č��w����̐��ԑ̂̋}�s��ԁB�C��������}�s��Ԃ��Ȃ��Ȃ�A���}��Ԃɕς���Ă��܂������A�}�s������}�ɕς���Ă��A�����w�܂ł�10�����x�̍��ł����Ȃ������B

�@���C���V������Č��w�ʼn���A�Č��w�n���̋}�s��Ԃɏ���āA�����̕����w�܂ł̂P���ԗ]�̓��̂�́A20��O���̎��ɂ͓��ʂ̎��Ԃł������B�N�ɂQ��A�A�Ȃ���Ƃ͂������̂́A���Ƃւ̋A�Ȃ͂�͂肤�ꂵ�����̂ł���B�Ȃ����������̋L���͖~�̋A�Ȏ��ɕ����߂�B�Č��w�ŋ}�s�ɏ��A���i�̓��݂�k�サ�A�₪�Č����̃g���l���ցB�g���l�����z����Ƃ����͕��䌧�B�₪�ē։�w�ɓ������A�����𗣂��Ƃ����ɖk���g���l���ցB�g���l���̒������Ԃ��I����ƁA�E���795���̉��������R�u����R�v�������B�����w�E�����͂��������ł���B

�@�}�s��Ԃ͑����̉w�Ɏ~�܂�B�Č��w���畐���w�܂ł̂P���ԗ]���A�̂�т肷��قǂɎ~�܂�B�ԓ��̔������}��ԂƂ͈Ⴄ�B�Ȃɂ��Ⴄ���Ƃ����A����ɂ��鏗���̔N��Ⴄ�B���}�u���炳���v�͍זʂ̎Ⴂ����������Ă��邪�A�����̋}�s��Ԃ͕|�����̒m�炸�́u������v������B�������u������v�炵�����t�Â����ł���ė���B��q�Ƃ̉�b���A������ւ�ɂ���u������v���̂��̂ł���B�ǂ������u�������v�B���������u��i�ł͂Ȃ��v�B�ł��A���ꂪ�������납�����B

�@�~�܂�w�������Ƃ������Ƃ́A��q�̓������������Ȃ�B����ɂ�āA���t���ω����Ă����B���X�ɁA�����̌��t�ɋ߂Â��Ă����̂ł���B�W���̖~���}����ԑ�����̎R���́A�Έ�F�B�����J��������Ɛ䂪������ł��邱�Ƃ��낤�B����Ȍi�F���f���o���Ȃ���A���t�͎��ƂւƋ߂Â��Ă����B����ɕ��������킹��悤�ɁA�S�̓h�L�h�L���͂��߂�B�ӂ邳�ƂɋA���ė����B�e���Ƃ��ӂ���ɉ��B

�@���}��Ԃɕς���Ă���A����ȕ���������Ă��܂����B���É��w���畐���w�܂ł̂Q���Ԃ̂������A���t�͕ς��Ȃ��B�ԓ��̔��̏����́A�V�����̎ԓ��̔��Ɠ������i�B��Ԃ̃X�s�[�h�������A�ԑ��̌i�F��������蒭�߂�C���ɂ��Ȃ�Ȃ��B�����w����S���ԗ]�ŗ��Ă��܂������E�����w�́A�֗��ɂȂ����Ƃ�������܂łł���B����ǂ��A��ȉ����������Ă��܂����悤�ȋC������B

�@10�N��ɂ͓։�w�܂Ŗk���V����������Ƃ����B���̎��ɂ́A���ݑ����Ă�����}�u���炳���v�������Ă��܂��̂��낤���B�e���r�ʼnf���o�����k���V�����J�Ƃւ̃J�E���g�_�E���́A�����ւ̋��D����������Ă������̍��̎����A�����ߋ��̂��̂ɂ��Ă����J�E���g�_�E���ł���B

�i2015�N�R���X���j

�����ٗL�����v��

�@�����ق�}���ق́u�Љ��{�݁v�ƌĂ�A���U�w�K�̏d�v�Ȗ������ʂ����Ă���B����������Ȃ��ɂ�����炸�A�ǂ̂悤�ȋ����ŕ�炵�Ă��Ă��A�������T�[�r�X��ۏႷ��̂��u�Љ��{�݁v���Ǝv���B�Ƃ��낪������s�͏W��{�݂̗L�����ɂÂ��A�����ق܂ŗL�������悤�Ƃ��Ă���B

�@�X���̍s�������v�������ʈψ���Ō����ْ��́u���݁A�����Ō������B�R�����ɂ܂Ƃ߂����A���N�x�ɂ������ى^�c�R�c��Ɏ����čs�����ƂɂȂ�v�Ɠ��فB�u�L�����͎Љ��{�݂ɔ�����v�Ƃ������ƁA�u�L�����́A����Ƃ͐藣���čl�������v�Ɛ����ɂȂ�Ȃ��������q�ׂ�B�w��ɂ́A�s�v������ɂނɐi�߂悤�Ƃ���s����c���̑��݂�����B

�@�u��v�ҕ��S�v�̖��ŗL���������X�ɉ����Ă���B�����̂���Ȃ��ŁA������{�ݗ��p�Ɋi�����������܂�邱�̌����B�Ȃ̂ɁA����ɋ^��������Ȃ��l�X�����邱�Ƃ��A���ɂ͕s�v�c�łȂ�Ȃ��B�@

�i�u����Ԃ���v2015�N�Q��15���t����j

��_�W�H��k�Ђ̂��̓�

�@���̓��͉��j���������낤���B�V�C���ǂ��������Ƃ͊o���Ă��邪�E�E�E�B�������́u�Ԋ��v�������̔z�B���I���V���O�Ƀe���r������ƁA�m�g�j�̒j���A�i�E���T�[���u�����ʂő傫�Ȓn�k���������͗l�ł��v�Əq�ׂĂ����B�u�͗l�ł��v�Ƃ́A�ǂ��������Ƃ��낤���B�₪�āA�C�ے��̉���҂ƂƂ��ɒn�k�̐k�x���L�������{�̒n�}����ʂɌ��ꂽ�B�k�x�T�A�k�x�U�Ȃǂ̐��������𒆐S�ɋL�����B�����āu�k�x�V�v���Ԃ��_�ł����B�u����͉����̊ԈႢ�ł��傤�v�ƋC�ے��̉���҂������B�u�V�Ƃ������Ƃ́A�܂����肦�܂���v�ƁB�V���̃j���[�X���n�܂����B�`������n�k�̕B�������A���n�̉f���͗���Ȃ��B�u���n����̏�A�قƂ�Ǔ����Ă��܂���v�ƌ����B���������ǂ��������ƂȂ̂��B

�@�e���r�������A�m�g�j�̃��W�I�ɐ�ւ����B���Ԃ�ǂ��ɂ�A���W�I����M�����Ȃ��A�i�E���X����э��ށB�u���n�̐l����̓d�b���ł́A������������Ƃ���ŕ���Ă���Ƃ̂��Ƃł��v�u�����������牌���オ���Ă���͗l�ł��v�u�������H�����|���ɂȂ��Ă���Ƃ̏����܂��v�B�����I�A�������H���E�E�E�B

�@�₪�ăe���r�ł́A�w���R�v�^�[�̒��p�f��������n�߂��B�_�˂𒆐S�ɁA���������ʼnЂ��������A���������邱�Ƃ납�痧������Ă���f���ł���B���h�Ԃ��������ď��ΐ�����������悤�Ƃ��邪�A�̐S�̐����قƂ�Ǐo�Ȃ��B�n��Z�������h�m�ɋ��ԁB�u�Ȃ������o���Ȃ��̂��I�v�B�u�����o�Ȃ��v�Ƃ̏��h�m�̔ߒɂȐ����e���r���痬���B��ʂɂ́A�Ȃ����܂܂ɔR���L����X���f���o����Ă����B���ꂪ�A20�N�O��1995�N�P��17���̖������A�����P�����}�O�j�`���[�h�V.�R�̍�_�W�H��k�Г����́A���܂��c�鎄�̋L���ł���B

�@�_�˂͂��̌�A�����������݁A�O�{�w�O���ɂ��킢�����߂����B������s�c����_�˂̕����╜���Ɍ������X�Â���݂̍�����w�Ԃ��߂Ɏ��@�ɂ��o�������B�X�͂ɂ��₩�ɂȂ�������ǁA�����̉ߒ��ŏd���؍���������l�͑����A���܂Ȃ��ԍςɒǂ���l����������Ƃ����B�Ƒ����������l�́A����20�N�ԁA�S�ɕ����ڂ�����Â��A���̐�����̃L�Y�͏����Ȃ����낤�Ƃ����B20�N�̓����f���o�����e���r��O�ɁA��k�Ђ��l�X�ɂ���ڂ����d�݂����͂��݂��߂�B

�@���̓��A���q�͂܂��P�A���͂܂����܂�Ă͂��Ȃ��B������A��l�Ƃ������ߋ��̘b�Ƃ��������Ńe���r�����߂�B�����A�S�N�O�̓����{��k�Ђ̋L���͂�������Ǝc���Ă���B���w�̑��Ǝ��̗��K���ɑ̈�قŐk�x�T��ɑ����������́A��s�����^�n�k�ւ̕s��������B�u�f�w�͏�����s�̒n���𑖂��Ă���̂��H�v�u���̉Ƃ͑��v�Ȃ̂��H�v�ƁB�V�Ђ͖Y�ꂽ����ɂ���Ă���B20�N�O�̉f�������Ȃ���A���炽�߂čЊQ�ւ̑Ή���₢��������ƂȂ����B

�i2015�N�P��19���t�j

�V���l

�@������s�̐V���l��1,241�l�B��N���20�l�A���N���52�l�����Ȃ��Ă���B12���̐��l���ɏW�܂��������̎�҂�O�ɁA�u��҂ɖ�������v�Ɗ�킸�ɂ͂����Ȃ��B

�@�K�ٗp�œ����l���Q�疜�l�����B���{�̓A�x�m�~�N�X��Ɏ����グ�邪�A�K�œ����l���O�N�ɔ��48���l���������A���K�ٗp��29���l�����B�����l�̂S���A��҂̔������K�ٗp�ɒu����Ă���B

�@�ނ炪20��̐^�Ō}���铌���I�����s�b�N���}�X�R�~�͉X������`���邪�A���̂Ƃ��ނ�͂ǂ̂悤�ȕ�炵�����Ă���̂ł��낤���B�N�������N�ی����������Ȃ������ŁA������邱�Ƃ��ł��邾�낤���B���E�łR�Ԗڂ̌o�ϑ卑�ł���Ȃ���i�����g�債�Â��鍑�ł����̂��H�Ǝ��͖₢�����B

�@���N�A���l�����}���閺�̂��ƂɁA�U���Љ�̃_�C���N�g���[�����Ђ�ς�ɓ͂��B��������Ȃ��疲����䂪�q�ɁA�e�̓t�g�R����S�z����B

�i�u����Ԃ���v2015�N�P��18���t����j

���N�̐���

�@���N�̐������Â��ȓ��X�𑗂邱�Ƃ��ł����B��A���܂ŁA�n������|���A���Â���Ȃǂɒǂ�ꂽ���߂ł��낤�B�����̉��₩�ȓ��X�́A�S�g�̃��t���b�V���ɂ����āA�M�d�ȑ��݂ƂȂ��Ă���B

�@���N�̑�A���A���U�́A�Ƒ��S���������ʼn߂������B�Ƃ͌����Ă��A���͗����Ƃ��ɖ�x���܂ŃA���o�C�g�A���q����A���̓A���o�C�g�ɐ����o���Ă���B������A�Ƒ��S�����Ƃɂ�����Ă����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B����ł��A���������������̂�������B

�@���U�͊��������B�����͂����ł��Ȃ��������A�܂��̉��A����Ɋ����������A���O�ɂ͏��Ⴊ�`�����Ă��������B���U�̊ш�쒬�n��́A�n���̋��y�|�\�E�ш䚒�q���n����˂�������A�J�E���E���ۂ̉��������ɐk���Ă���̂��`����Ă���B�ш�_�Ђւ̏��w�̑������A�قƂ�Ǖ�����Ȃ��ł������B

�@�����Ƃ����ǂ��A�Q�����ɂ͂��Ȃ��B���i���͏��������z�c�̒��ɂ������ގ��Ԃ������͂Ȃ邪�A�Ƒ��̂Ȃ��ň�ԑ������͋N����B�N������܂��A������s�Ȃ��B���ɎG�ςÂ���B�V���͕��i�̎����������̎��ʂɖڂ�ʂ��B�e���r�͂��܂�ςȂ��B��������ԑg�����Ȃ�����ł���B�ς�̂͂��̊ԁA�������߂Ă����^��ԑg�B��C�Ɋς邾���̎��Ԃ��Ƃ�Ȃ��̂ŁA�r��r��Ŋς�B���͈��܂Ȃ��B���疰���Ȃ�A���������̐������Q�����ɂȂ��Ă��܂�����ł���B�q�ǂ��̓A���o�C�g�����Ă��邱�Ƃ�����A���N�ʂ𐿋�����邱�Ƃ��Ȃ��B�G�ς��ł������������ɁA�[���ɐQ���肽����ŁA�悤�₭���̖ʁX������o���B�������ĉ䂪�Ƃ̐����͖��𖾂����B

�@�ш䚒�q���䂪�Ƃ̘H�n�Ɏp���������̂́A���U�̖�U�����ł���B�J�Ə��A���ۂ̉����߂Â��Ȃ��ŁA�ߏ��̉ƁX����l�X������o���͂��߂�B�ш䚒�q�͂��ꂼ��̌���Ŏ��q�����I���A�����ɑʒ������炤�B���ꂪ�ނ�̂��N�ʂɂȂ��Ă���̂ł��낤�B�u�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��v�Ɗ��������ш䚒�q�́A����������m������Ԃ�B�u���N���撣�낤�v�ƌ��킷���t�ɁA�ш䚒�q���Ί�ʼn�����B���ꂪ�ш�쒬�n��̌��U�̌��i�ł���B����̉��A��̈ł̒��ցA�ш䚒�q�͓J�Ə��̉���Â��ɑt�łȂ��牓�������čs�����B �@�ш䚒�q���䂪�Ƃ̘H�n�Ɏp���������̂́A���U�̖�U�����ł���B�J�Ə��A���ۂ̉����߂Â��Ȃ��ŁA�ߏ��̉ƁX����l�X������o���͂��߂�B�ш䚒�q�͂��ꂼ��̌���Ŏ��q�����I���A�����ɑʒ������炤�B���ꂪ�ނ�̂��N�ʂɂȂ��Ă���̂ł��낤�B�u�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��v�Ɗ��������ш䚒�q�́A����������m������Ԃ�B�u���N���撣�낤�v�ƌ��킷���t�ɁA�ш䚒�q���Ί�ʼn�����B���ꂪ�ш�쒬�n��̌��U�̌��i�ł���B����̉��A��̈ł̒��ցA�ш䚒�q�͓J�Ə��̉���Â��ɑt�łȂ��牓�������čs�����B

�@�����Q���B�ߑO���͊����������̂̌ߌォ�瑾�z������o���A�����͂悤�₭�a�炢�ł����B�J�~����Ɩ����J�~����̎��ƂɋA�Ȃ�����̂ŁA�ߑO�̑������ԑтɂQ�l���w�ւƑ���A���̂��Ɛ�����Q����{�B���q�̓A���o�C�g�̂��ߒ��H�͎���l�ƂȂ�A�O��̎c�蕨�ōς܂��邱�ƂƂȂ����B

�@���w�͒n���̊ш�_�Ђ֏o������B��N�͒��ւ̗�������Ă������A���N�̐����Q���͐l�o�����Ȃ��B�Ж����̐l�ɘb�����ƁA���U���l�o�͏��Ȃ������Ƃ̂��ƁB�������l�̑������̂��Ă���l�q�B�u�Ƒ��S�������N�ł���܂��悤�Ɂv�B�킸���̂��ΑK���ґ�Ȋ肢���ƁA�_�l�͂����Ǝv���Ă��邱�Ƃ��낤�B

�@��ɂȂ�Ȃ��Ƒ��q�͋A��Ȃ��B�܂�A���Ԃ͎���l�B�����������낢�f��͂���Ă��Ȃ����낤���ƃC���^�[�l�b�g�ŏ�f���̉f���T���Ă݂����A���͓I�ȃ��m�ɂ͏o��Ȃ������B���̂��߁A�������߂Ă����^��ԑg���ςĈ�l�̎��Ԃ��߂������B

�@�����R���͉����̎����}�����B���ɂȂ��ċN���Ă������q�ƂQ�l�ŎG�ς�H�ׂ�B���q�͊��S�x�����Ƃ����̂ŁA�ǂ����֍s�������H�ƗU�������A�e���r���ς�Ƃ̂��ƁB�ߌ�ɂȂ��Ēg�����Ȃ��Ă����̂ŁA�P�g�A������������́u�]�˓������Ă��̉��v�֏o�������B�����A�������g�����B�����Ă��̓��͓��ꖳ���Ƃ������Ƃ������Ă��A���ɑ����̐l�X���J��o���Ă����B���ԏ�̎Ԃ̃i���o�[�ɂ͑����̂��̂�����ق猩���A�ߗׂ̎��Ƃ�e�ʑ�ɗ��Ă���l�������K��Ă���l�q�B�P���Ԃ̂��肪�A�C��������Q���Ԃ��A���Ă��̉��ʼn߂����Ă����B �@�����R���͉����̎����}�����B���ɂȂ��ċN���Ă������q�ƂQ�l�ŎG�ς�H�ׂ�B���q�͊��S�x�����Ƃ����̂ŁA�ǂ����֍s�������H�ƗU�������A�e���r���ς�Ƃ̂��ƁB�ߌ�ɂȂ��Ēg�����Ȃ��Ă����̂ŁA�P�g�A������������́u�]�˓������Ă��̉��v�֏o�������B�����A�������g�����B�����Ă��̓��͓��ꖳ���Ƃ������Ƃ������Ă��A���ɑ����̐l�X���J��o���Ă����B���ԏ�̎Ԃ̃i���o�[�ɂ͑����̂��̂�����ق猩���A�ߗׂ̎��Ƃ�e�ʑ�ɗ��Ă���l�������K��Ă���l�q�B�P���Ԃ̂��肪�A�C��������Q���Ԃ��A���Ă��̉��ʼn߂����Ă����B

�@���̐����x�݂͗����̂S��(��)�ŏI�����邱�ƂƂȂ������A�����A���킽���������X�𑗂�҂ɂƂ��ẮA�ƂĂ��L�Ӌ`�Ȏ��ԂƂȂ����B�A���͂��F�l����̔N���ɖڂ��ׂ߁A�ʐ^���������Ă���ꍇ�͗e�p�̕ϖe�Ԃ�Ɍ����̗�����ӂ肩����A�u������Ȃ��v�ȂǂƂ��̍����v���o���B����ȉ��₩�Ȑ����������ɉ߂��A���N���܂��A�����̂Ȃ��ɐg��u�����Ƃ��Ă���B��������56�B���Ԃ͂܂��܂��������N�ɂ����Ă͂���Ȃ��B

�i2015�N1��7���t�j

�ȉ��A�m�l�E�F�l�Ɉ��Ă������f�ڂ��܂��B

�������l�̂S�����K�ٗp�A��҂̂U�����N��200���~�ȉ��B�����320���~���̂����𗭂ߍ��ޑ��Ƃ́A�~���⊔�̔����ł���ɗ��v��������Ƃ����B��炵�̐�s����D�������̂Ȃ��ŁA�����}�Ɛ^���ʂ���Ό��ł�����{���Y�}�ɒ��ڂ��W�܂��Ă���B

���O�@�I���ŋ��Y�}�͂W�c�Ȃ���21�c�ȂւƑ���i�B�s�����̈�قŊJ�[����l�����鎄�̌g�у��[���ɋc�ȓ��B���Ђ�ς�ɔ�э��݁A�v�킸�K�b�c�|�[�Y�B21�c�Ȃ̏d�݂Ɗ��҂��A�Ђ��Ђ��Ɗ����Ă���B

���u��@�I�����v�����ԏ�����s�́A���t���琼�V���ق��V����ق�L�����B�݃K���E�x�K�����f���L��������Ƃ����B�Ȃ̂ɔ���ȍ������₷�w�O�J���⓹�H���݂́u����v�����B����������������ƁA�S���ɂ܂����⍑�ېł�l�グ����Ƃ����B

��������w���Q�l(���q�͂R�N�A���͂P�N)�������ƌv�͉̎ԁB�܂̐���v���Œ~�����������A���ɗ����邪���Ƃ������Ă����B�Ȃ̂Ɏq�ǂ��Q�l�̓A���o�C�g�œ��������Ńf�p�[�g����B���ƃJ�~����̓o�U�[�����͂�������B

���c���̎d���ƒn��̊����ő�����A���A��̔@���B�N���ɕ��ׂ������A55�̗̑͂��v���m��B�Ƒ��ŏo�����邱�Ƃ��Ȃ��A�J�~����͘A���A���C�~�c�ƁB�q�ǂ��͎����̐��E��搉̂��A���̓|�c���Ɖ������B

|