|

1.県庁におけるパワーハラスメント対策について

(1)個人の尊厳を侵害するパワハラを防止する県の取組と知事の認識

日本共産党の江尻かなです。

まず、県庁におけるパワーハラスメント対策について質問します。

この問題について、私が初めて大井川知事に質問したのは2020年9月の議会でした。「(県庁内で)バカ、死ね、出ていけとの暴言の告発もある」「長期病休者のうち精神疾患が初めて100人を超えている」として、県庁トップである知事の認識と対策を聞きました。

それから5年。昨年10月に、県庁秘書課職員が自死いたしました。「職場環境に問題があったのではないか」というご遺族の訴えに、県は「パワハラも過重労働もなかった」と結論付けました。そして同時に県が示したのが、「ハラスメント防止対策強化」の4点です。

そこで、各対策について伺います。第1に、県が3月に策定したハラスメント防止の基本指針の中で、部長や局長の責務は明記されていますが、知事や副知事など特別職の責務が書いてありません。取扱いはどうなっているのか。

第2に、研修を強化するとありますが、知事自らは受けたのでしょうか。兵庫県知事は、怒りの感情のコントロールを含めた研修を受けて、「コミュニケーションの大事さが重要。私自身も努力していく」と述べたようですが、知事はいかがか。

第3に、体制の充実・強化について、この5年間に県の相談窓口に寄せられた件数とその内訳、そしてパワハラと認定したのは何件あったのか。

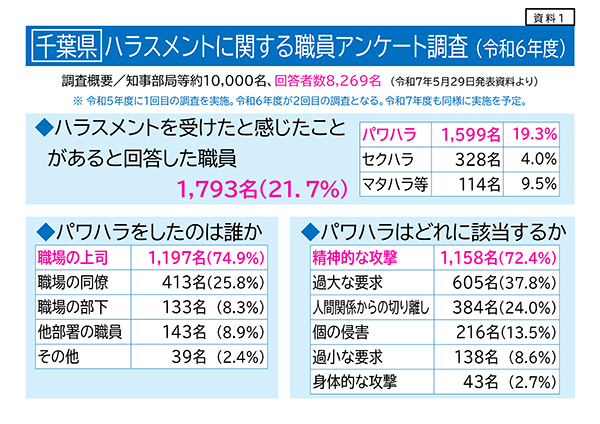

第4に、職員への調査の実施とありますが、いまだに行っていません。資料1をご覧ください。千葉県が行ったアンケート調査です。回答者は8269名、21.7%の職員がハラスメントを受けたとし、最も多いのがパワハラ。そしてパワハラをしたのは上司が74.9%と最多で、中身としては精神的な攻撃=いわゆる暴言や侮辱、脅迫などです。また総務省も昨年初めて全国の地方公務員を対象にアンケート調査しました。本県でも、速やかに行うべきではないか。

以上4点、個人の尊厳を侵害するパワハラ防止の取組と知事の認識を伺います。

(知事答弁)

パワーハラスメントにつきましては、職員のモチベーションの低下を招き、業務に支障をきたすおそれがあることから、組織として厳に慎まなくてはならないものと考えております。

このため、県では、2020年の労働施策総合推進法の改正以前から、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどについて、対象となる行為の例示、所属長の責務の明確化、職員に向けた研修の機会の確保、相談窓口の設置などについて要綱を制定し、ハラスメントの発生を防止するとともに、事案が発生した場合には、迅速かつ適切な対応に努めてきたところであります。

本年3月には、ハラスメントの防止などについて個別に定めていた要綱を統合し、「ハラスメントの防止等に関する基本指針」として、新たに制定いたしました指針では、ハラスメント行為の禁止、所属長や職員の責務のほか、研修の実施や相談への対応など、ハラスメント防止のための必要な措置について明示したところです。

特に、職員が相談しやすい体制の充実を図るため、弁護士や公認心理士の資格を持つカウンセラーによる外部相談窓口を設置するとともに、庁内のネットワークシステムを活用した相談システムを整備し、運用しているところです。

さらに、従来は新任の総括課長補佐以上を対象に実施してきたパワーハラスメントに関する職員への研修を、グループ長として部下のマネジメントにあたる課長補佐まで拡大して実施したほか、7月から8月にかけて、若手職員も含む知事部局などの全職員を対象に実施したところであり、今後も内容の充実などを図りながら、定期的に研修を実施することとしております。

私を含む特別職については、職場におけるハラスメント対策を義務付けた労働施策総合推進法などが適用され、特に、事業主たる地方公共団体の任命権者である私は、ハラスメントを防止するため、方針などの明確化、その周知・啓発など、雇用管理上必要な措置を講じなければならないとされております。さらに、自らもハラスメント問題に対する関心と理解を深め、職員に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければならないとして、法的な責務を負っていることから、改めて指針の対象とはしておりません。

また、パワーハラスメントに関する研修につきましては、人事院や厚生労働省が作成した動画を視聴する形式により、職場のハラスメントの基礎知識や法規制、未然防止方法などについて実施したところであり、私もその内容を確認し、視聴しております。

ハラスメントに関する相談件数につきましては、2020年度以降、現在まで計36件の相談が寄せられております。内容は、パワーハラスメントに関するものが29件、セクシャルハラスメントに関するものが4件、マタニティハラスメントなどに関するものが3件となっておりますが、これまでハラスメントにより懲戒処分に至った事例はありません。

定期的な職員向けの調査の実施につきましては、ハラスメントの実態の把握にあたっては、被害を受けたと感じる者の意見だけではなく、行為者とされる者への確認のほか、当該ハラスメントに関する客観的な事実やその状況などを複合的に考慮する必要がありますことから、他県の事例なども参考に、どのような手法がよいか適切に検討してまいります。

県といたしましては、引き続き、職場におけるハラスメント対策を徹底し、職員がその能力を最大限に発揮できる職場環境づくりを一層推進してまいります。

(2)パワハラの把握と調査、認定と公表のあり方

窓口への相談が36件で、うち29件がパワハラだったのに懲戒処分に至る認定はゼロで、注意のみとのこと。そうなると、どんな調査や基準で判断しているのか問われます。

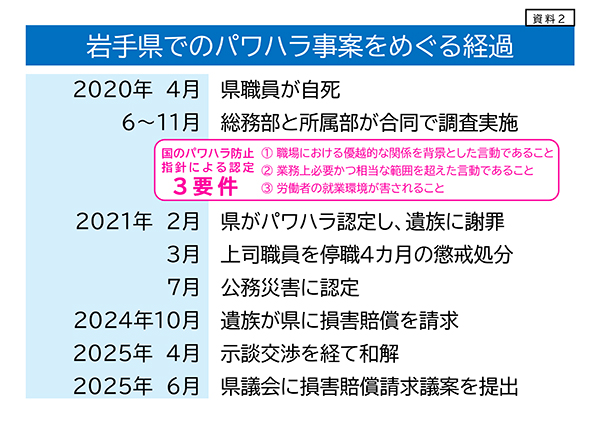

そこで資料2をご覧ください。岩手県での事案です。2020年に県職員が自死し、岩手県は第三者委員会ではなく、総務部と亡くなった職員の所属部が、半年間にわたって調査を実施。何故自死に至ったのか、上司は「職務上の指導だ」とパワハラを否定していましたがそれは妥当か。事実に向き合い、国が定める「パワハラ防止指針による認定3要件」―①職場での優越的な関係を背景とした言動か②業務上必要な範囲を超えていないか③労働者の就業環境が害されないか―この3点に照らした結果、岩手県は「パワーハラスメントに当たる」と認めたのです。

そして遺族に謝罪、上司を懲戒処分とし、公務災害に認定。交渉と和解を経て、損害賠償約9,700万円の補正予算が県議会に提出されて、可決しました。

本県とはまったく違います。県は第三者委員会に最初から調査を委ね、期間はたった2カ月です。遺書の内容はどう検討されたのか。パワハラの把握や調査、認定と公表のあり方について、再度知事に伺います。

(知事答弁)

まず始めに、委員から「遺書」と言及がありましたが、県ではこれまで職員の死因が特定されるような情報は一切公表しておりませんので、この点については、答弁は控えます。

本県においては、パワーハラスメントと疑われる相談が窓口に寄せられた場合、「ハラスメントの防止等に関する基本指針」に基づき、総務部を中心に関係部局と連携しながら、事実確認の調査を実施しております。事実確認については、まず相談者の話をよく聴き、行為者だけでなく職場の同僚といった第三者からの聴き取りや調査も実施しているほか、メールのやり取りや時間外勤務の状況など、客観的な事実を調査しております。

調査で確認した事実を、労働施策総合推進法及び厚生労働省の「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」、また、これらの規定に基づき定めた本県の指針の基準に照らし、優越的な関係を背景とした言動が、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものか、職員の職場環境が害されるものか、という点を確認しております。さらに弁護士の意見もふまえ、客観的かつていねいにパワーハラスメントに該当するか否かを判定しております。

その上で、パワーハラスメントに該当すると認定した場合は、行為者に対する注意や指導などを行うだけでなく、悪質な場合は懲戒処分や配置換えなどの人事上の措置を行うことで、行為者に対して厳しく対処することとしております。

なお、調査結果については、相談者に対して報告した上で、悪質な事案で懲戒処分に至った場合は原則として公表することとしておりますが、相談者の意向や、相談者や関係者の名誉及びプライバシーなどの人権的保護の観点から特段の配慮が必要な場合には、公表内容の全部又は一部を公表しないこととしております。

委員ご指摘の第三者委員会における調査でございますが、事実確認をする対象が特別職であり、公正・中立な外部有識者による調査を行う必要があると判断し、ご遺族にもご了解をいただいて進めたものです。委員会は、日本弁護士連合会が定める「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に準拠して構成されたものであり、委員についても、茨城県弁護士会、茨城県公認心理師協会、茨城県社会保険労務士会の各職能団体から推薦をいただき、県と利害関係のない方に就任していただいております。

なお、委員会の調査及び審議には、県は一切関与しておりません。調査内容は委員会が決定し、ご遺族及び関係職員への聴き取り調査、職員が業務上使用していたパソコン端末のデータ、公用携帯の通信履歴、業務上使用していた通信アプリの履歴、職員の時間外勤務・休暇取得状況の一覧、健康診断結果などについて、分析、検討が行われております。

それらの調査により確認できた事実を、先ほど申し上げた厚生労働省及び本県の基準に基づき委員会が判定した結果、職員へのパワーハラスメントや職員の過重労働はなく、職場の対応にも問題はなかったという報告を受けたところです。また、調査結果の公表範囲につきましては、委員会における非公開の決定、特定の個人に関する情報及びご遺族の意向を考慮し、顧問弁護士にも相談のうえ決定しております。

県といたしましては、職場内におけるパワーハラスメントについては、引き続き客観性が担保された適切な事実確認を徹底することとともに、厚生労働省の示す基準に基づいた公正な判定を行い、対応することで、職場環境の改善を図ってまいります。

(江尻委員)

知事から縷々答弁がありましたが、知事自身は2期8年を終えて3期目を迎えておりますけれども、知事自身の言動は全く問題ないと考えていらっしゃるのでしょうか。

(知事答弁)

パワーハラスメントに該当するものはないと考えております。

(江尻委員)

県の相談窓口に相談しても、懲戒処分に認められるものはないと。そうなると、「諦めさせられる」ということにならないかと私は思います。

先の総務省の調査でも、パワハラを受けたのに「なぜ何もしなかったのか」の問いに一番多いのは「何をしても解決にならないと思ったから」だという答えでした。まさに茨城県庁が今そうなっていないのか、自分が我慢すればいいと思う、声を上げることが徒労だと思わされる、そういう感情を蔓延させてはならないと私は思います。県職員が亡くなったのは昨年の10月20日。昨日が1周忌でした。職務上の指導の範囲を超えた理不尽な言動は本当になかったのかと、調査委員会報告書は非公開ですから知ることができません。

3要件にある「優越的な関係」のトップに立つ知事にこそ、ハラスメント防止の大きな責務があると思いますが、再度その点について伺いたいと思います。

(知事答弁)

江尻委員のご質問はパワーハラスメントがあったことを前提としているようなご質問でございますが、客観的な第三者委員会の審議により、パワーハラスメントの事実はなかったという判定が出ているわけで、県はこの過程において一切関与しておりませんので、その答申を信用すること以外に他にどんな客観的な理由で対応できるのか、私にはちょっと理解しかねます。

(江尻委員)

関与していないと言ってしまって無責任ではないかと私は思っておりますし、今の知事の説明を多くの県民は納得するのかということを強く指摘して次の質問に移ります。

2.茨城空港機能拡張計画と自衛隊百里基地ミサイル配備について

(1)「茨城空港将来ビジョン」に示した旅客数・路線拡大目標や平行誘導路整備の裏付け、及び地元への影響や概算事業費を示さない問題

続けて知事に、茨城空港と自衛隊百里基地について質問します。

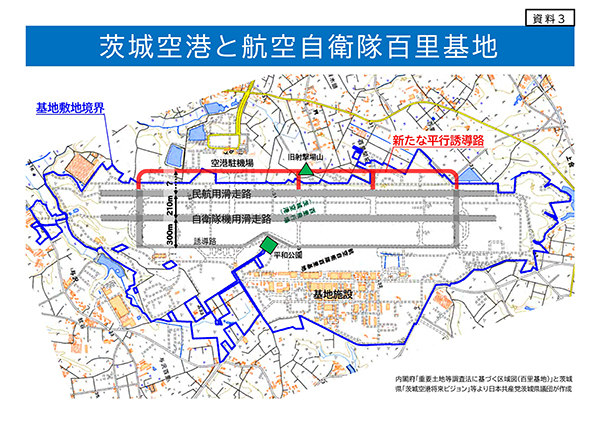

自衛隊とアメリカ軍がいつでも共同使用できる百里飛行場において、県は7月、「茨城空港将来ビジョン」を発表しました。年間の旅客数を今の78万人から170万人に増やし、そのうち国際便では8.6倍を見込んでいますが、それだけの定期便の需要があるのか。さらに1時間8便を想定した拡張計画も書いていますが、その裏付けの説明がなく、概算事業費も示していません。

それにも関わらず、人の土地の上に平行誘導路の線を引いています。

資料3をご覧ください。青い線で囲んだ基地内に、民航用と自衛隊用の2つの滑走路が並んでいます。民航用滑走路は国交省と県が負担してつくったのに防衛省に移管され、離発着の指示や管制も防衛省が握り、民航用なのに自衛隊が常時訓練に使っています。

2つの滑走路の間も、本来なら300m以上離さなければならないのに、敷地内に収めるために、国内では初めて210mでつくってしまいました。これにより、民航用滑走路には安全に着陸するための地上電波装置(ILS)が現在も取り付けられていない欠陥のままです。

そこまでして敷地内での整備にこだわったのは、土地の買収を避けたい、500人以上が一坪運動で共有する旧海軍の射撃場山を避けたいからでした。その土地を今度は「買収する土地収用もあり得るのか」との私の3月の一般質問に、知事は「国が判断するもの」として収用を否定しませんでした。強制収容となれば、住民の平和的生存権、財産権を奪います。

大規模な民有地の買収・収用を前提にした「将来ビジョン」は、成り立たないのではないでしょうか。ビジョンの裏付けについて知事に伺います。

(知事答弁)

茨城空港は開港から15周年を迎え、昨年度は過去最多となる約78万人に利用されるようになり、本県のみならず、近隣各県の航空需要を支える空港へと成長を遂げてまいりました。こうした中、急速に拡大するインバウンド需要などを踏まえ、本年7月に策定しました「茨城空港将来ビジョン」は、茨城空港が今後目指すべき姿や役割、そして実現するために必要な取組を、2040年代を見据え、まとめたものです。

まず、旅客数・路線拡大の目標についてであります。開港前、当初の需要予測では、1時間1便を前提に、茨城空港の旅客数は年間約81万人とされておりましたが、私自らが国に対して要望を行った結果、着陸ルールの弾力的運用が開始されました。さらに本年8月には、国際線の乗入れ制限が撤廃されるなど、インバウンドの取り込みに向けた環境整備に努めているところです。こうした状況を踏まえ、更なる交流人口の拡大による本県の成長・発展のため、2040年代には現状の旅客数の2倍となる、約170万人の方々に利用いただくことを目標として打ち出したところでございます。

また、路線につきましては、これまでも韓国や中国、東南アジアなどからのインバウンド誘致のほか、アウトバウンドの喚起にも力を入れてきており、引き続き、航空会社や旅行会社などへの就航の働きかけを、更に積極的に取り組むこととしております。

次に、平行誘導路の整備に伴う地元への影響及びビジョンに示した必要な施設整備の概算事業費についてであります。平行誘導路は、今後増加が見込まれる航空機を安全、かつ、円滑に離発着させるために必要な航空施設のひとつであります。具体的には、国土交通省の基準において、基本的に1時間8便以上が離発着する場合に必要とされているものであり、将来の航空需要を考慮し、国が整備を行うものであります。

将来ビジョンでは、航空需要の増加に応じ必要となる空港施設を示したところであり、今後、地元住民はもとより、県民の皆様や空港関係者などと協議しながら、国への要望活動などにより実現を目指してまいります。

なお、現時点では空港直轄事業の整備主体となる国土交通省において、平行誘導路などの事業費の試算は行われていないと聞いております。従いまして、今後、国が航空需要や必要性、また、事業費や地元への影響などを踏まえ、必要な航空施設の整備の判断を行うものと考えております。

県といたしましては、既に飽和状態であるターミナルビルの拡張などについても検討を進めるとともに、地元の方々をはじめ、県民の皆様や経済・観光団体、空港関係者などのご理解を得ながら、将来ビジョンの実現を目指してまいります。

(2)基地への国産長射程ミサイル配備とF-2戦闘機でのミサイル運用を容認すべきでない

こうしたい、増やしたい、目指したいというだけで、その裏付けの根拠が述べられません。知事が空港拡張と誘客をすすめたいとする裏側で、国は百里基地の軍備拡大を着々と進めています。とりわけ敵基地や艦船への攻撃能力をもつ初の国産長射程ミサイルを、再来年度の2027年に百里基地で運用開始することまで発表されました。

私は、ミサイル配備計画について、9月に直接、防衛省にヒアリングしました。▽航空自衛隊としては百里が最初の配備になること▽全国に91機あるF-2戦闘機のうち20機が集結する百里で、全機にミサイル搭載できるよう既に113億円かけて9機を改修し、残りも改修するとのこと。繰り返し出る言葉は「ミサイルを持つことで日本の抑止力を高める」というものです。

私が「その抑止力が破られれば、敵基地攻撃能力をもつ百里がまさに攻撃対象になりかねないのでは?」と聞くと、防衛省はそれを否定しませんでした。

昨日から日・米・豪の最大規模の軍事演習が始まり、百里では攻撃を受けた想定で滑走路の復旧訓練です。基地の強靭化計画では、司令部を地下に埋設し、核や生物・化学兵器を想定した設備も整え、シェルター化する設計が発注されています。

他方で周りに住む地域住民の安全はどうなるのか。かつて第二次大戦末期に百里への攻撃は31回に上り、施設や戦闘機が炎上・破壊され、基地に向けられたロケット弾は周辺地域にも着弾したことが小美玉市の小川資料館に記されています。

戦後80年、今年8月6日に広島県の湯崎知事は平和記念式典でこう述べました。「核抑止が重要だと声高に叫ぶ人達がいます。しかし、力の均衡による抑止は繰り返し破られてきました。抑止力とは外交を含む広い概念であるはずです」と言いました。

百里基地への長射程ミサイル配備を容認すべきでないと考えますが、知事の所見を伺います。

(知事答弁)

百里基地所属のF-2戦闘機へのスタンド・オフ・ミサイル配備等については、防衛省から8月下旬に「日本を取り巻く戦後最も厳しく複雑な安全保障環境を踏まえ、迅速にスタンド・オフ防衛能力を構築するため、今年度から順次、スタンド・オフ・ミサイルを配備予定であること、また、ミサイルの配備は、日本に侵攻してくる艦艇などに対し、早期かつ遠方から対処するものであり、こうした能力を保有することで、相手に攻撃を思いとどまらせる抑止力を得ることができ、日本に対する武力攻撃そのものの可能性を低下させることができると考えている。」との説明がございました。

その中で百里基地については、基地所属のF-2戦闘機にスタンド・オフ・ミサイルを搭載するため、2026年度までに機体の改修を行い、2027年度から配備する予定であるとのことでございます。

また、百里基地所属のF-2戦闘機が茨城県沖で訓練中に、搭乗員が緊急脱出をした事案については、9月下旬に防衛省から「搭乗員への聞き取り、フライトデータレコーダーの一次的な解析及び飛行安全の確保のための対策を講じたことを踏まえ、9月29日から、訓練飛行の見合わせを解除する」との説明がありました。

スタンド・オフ・ミサイルの配備については、2022年12月に閣議決定された「国家安全保障戦略」及び「国家防衛戦略」において、「スタンド・オフ防衛能力等を活用した反撃能力」を保有する必要があること、また、「この反撃能力は、憲法及び国際法の範囲内で、専守防衛の考え方を変更するものではない」と明記されているものと承知しております。国際社会の平和と安定を図るため、自衛隊のミサイル配備をはじめとした防衛や安全保障は、国の専管事項で、国が責任をもって安全対策などに万全を期して適切に実施すべきものと考えております。

一方で、こうした百里基地をめぐる動きに対して、周辺住民の皆様の不安の声があることも承知しております。そのため県といたしましては、防衛省に対して、その都度、迅速かつ十分な情報提供や安全対策の徹底、県民の不安払しょくに向けた対応を行うことなどの申入れを行っております。

引き続き、県民の安全確保を図るため、訓練などの状況把握や地元市町との情報共有、県民への情報提供に努めるとともに、さまざまな機会をとらえて国に要望を行い、十分な情報提供や安全対策に万全を期すようにしっかりと働きかけてまいります。

(江尻委員)

「抑止力」と言えばなんでも通る、地域は国の専管事項で何も言えないというのでいいのかと思います。地域住民に不安があるとは言ってもそれ以上の意思表明はしないということでいいのかと思います。戦前、地方自治体は国策に従い、地元住民を戦争に動員していく役割を担いました。その教訓から現憲法に「地方自治の本旨」が明記されました。一方的なミサイル配備計画に反対し、民間空港を軍事利用してはならないと国に申し入れるべきです。この問題はこれからも地域で声が上げられると思います。知事の今後の対応を注視していきたいと思います。

3.県民の命と健康を守る地域医療の確保と支援について

(1)県立中央病院と県立こども病院を統合する新病院整備計画の検討状況と課題

最後に、県民の命と健康を守る地域医療の確保と支援を求めて質問します。

医療資源が不足して7割以上の病院が赤字経営。慢性的な人手不足に現場は苦しみ、懸命に人々の健康を支えている地域の病院、医療が崩壊の危機です。

県立中央病院とこども病院を一つにする新病院計画においても、重要な周産期医療がどう維持・確保されるのかが問われます。

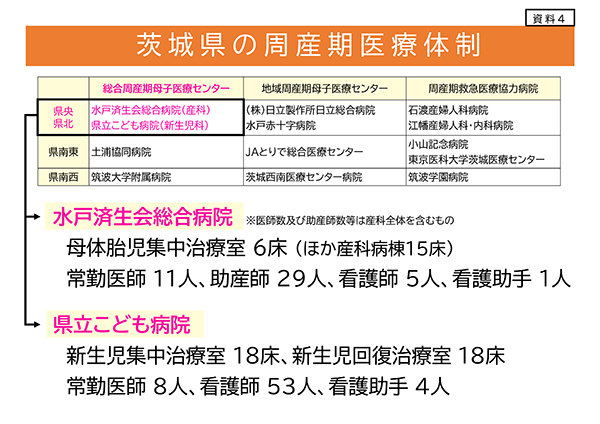

資料4をご覧ください。

本県の県央・県北地域の総合周産期母子医療センターを担っているのは、同一敷地にある水戸済生会総合病院とこども病院です。済生会の産科では常勤医師11人、助産師29人という手厚い体制がとられています。

しかし新病院計画では、こども病院を済生会病院から約4kmも離れた場所に移して、県立病院として単独で総合周産期母子医療センターを運営できるのか。病院事業管理者に伺います。

(病院事業管理者・答弁)

現在、県央・県北ブロックの総合周産期母子医療センターは、水戸済生会総合病院とこども病院が連携して担っておりますが、新県立病院では、その機能を引き継ぐことを想定してございます。現在の県立中央病院には、常勤の産婦人科医9名が勤務しており、一定の体制のもとで周産期医療を提供してございますが、リスクの高い妊産婦の受け入れを確実に行っていくためには、さらなる医師の確保が必要不可欠であると考えております。

この医師確保につきましては、今回の県立病院統合について筑波大学の賛同が得られており、新県立病院への医師派遣についても全面的な協力のお約束を頂戴してございます。こうした筑波大学との連携を基礎としつつ、新県立病院の基本構想及び基本計画を検討する中で、周産期医療の専門家の意見も伺い、ハード・ソフト両面から具体的な運営体制の検討を進めてまいります。

あわせて、10年後を目途とする新県立病院の開院を見据え、医療スタッフの実践的な研修や連携体制づくりなどについても段階的に検討を進めてまいります。

県といたしましては、新県立病院における総合周産期母子医療センターの十分な運営体制を構築し、妊産婦が将来にわたって安心して出産できる病院づくりに取り組んでまいります。

(江尻委員)

新病院計画については、周産期医療はもとより、たとえば難病団体連絡協議会より県に要望書も提出されております。また検討委員会の委員になった親の会の保護者の方は、早速こども病院を訪ねて、見学・意見交換されたと聞いております。県としても広く意見や要望を聴取すべきと考えますが、いかがでしょうか。

(病院事業管理者・答弁)

新県立病院の整備に向けた有識者会議である新県立病院整備検討委員会におきましては、患者団体の代表者を委員として委嘱しており、委員からご意見をいただきながら、基本構想や基本計画に反映してまいりたいと考えているところでございます。

今後、基本構想・基本計画を取りまとめていく中で、パブリックコメントの実施を予定してございますが、委員ご指摘のとおり、患者などの声を新県立病院に反映していくことは大変重要でございますので、どのような方法が適当か他県の取組も参考にしながら検討してまいりたいと思っております。

(江尻委員)

病床数についても、現在の子ども病院は115床で全国の県立病院で一番少なく、少子化でも病気や障害を抱えるこどもは減っていません。子ども病院と中央病院合わせて615床ある入院ベッド数を、「統合するから削減」という考えありきで進めてはならないと思います。

(2)厳しい経営を迫られている医療機関への支援

次に、厳しい経営を迫られている医療機関への財政支援について伺います。

今定例会に出された2つの補正予算。一つが、赤字の半分を補てんする支援金ですが、対象を医師の少ない地域でさらに三次救急病院に絞ったために2カ所しか該当しません。それも日立総合病院に3億4,400万円、西南医療センターはわずか100万円。それ以外も多くの医療機関が赤字なのに、公平性から見れば対象をもっと広げるべきです。

もう一つが、ベッドを削減すれば1床あたり410万円を補助する国の支援金です。国は当初7千床の削減を見込みましたが5万床を超える申請があり、結局は1万1千床分を計上しましたが、本県はどういう状況なのか、数について端的に保健医療部長に伺います。

(保健医療部長・答弁)

江尻委員からご指摘をいただきました数でございますが、医療施設等経営強化緊急支援事業につきましては、国から依頼を受け、本年2月から3月にかけまして、県内全ての病院と有床診療所に対して活用意向調査をさせていただきました。県内25医療機関から1,009床の病床に対して活用意向が示されております。

これに対し、国からは総額約11億8千万円の内示をいただきました。国から示された支給要件に沿って計算いたしましたところ、19医療機関において303床が財政支援の対象となる見込みでございます。

(江尻委員)

国のベッド削減補助金に県内で1009床も申し出があり結果として303床が削減されると。それほどどの病院も削減を考えざるを得ないほど経営が厳しいということの裏返しだと思います。診療報酬を上げずに赤字経営を押し付けながら、ベッドを減らせばお金を出すというやり方でいいのかと私は思います。今回支援金は全額国の予算ですが、県独自の財源で支援策を打ち出す必要があると考えますが、いかがですか。

(保健医療部長・答弁)

まず、医療機関の経営状況は全国的に厳しいものと認識しております。県といたしましては、こういった人件費や物価の高騰など2022年度から継続して、光熱水費や食材料費の物価高騰分に対する支援を行わせていただいてまいりました。

さらに、県議ご指摘の通り、今定例会におきましては、医療資源が乏しい地域であっても、救急医療を安定的に提供するため、医師不足地域であれば、この医療機関が無くなれば、かなり遠くの救命救急センターに頼らざるを得ないという視点で、先ほど予算額についてもご指摘をいただきましたけれども、額ありきではなく、そういった発想を元に支援を構築したものでございます。そして先ほどの病床削減の補助金もございますが、こちらは一時的な赤字補填ではなく、医療機関がやはり人口減少も含めて適切な規模にダウンサイジングしていくことで、経営を改善し、中長期的に質の高い医療を提供し続ける、これが大事でございますので、こうした体制への転換を促すものでございます。こういった医療機関に対する必要な支援を臨時的に・緊急的に実施をし、地域の医療提供体制を維持したいという考えでございます。

一方でご指摘の通り、保険医療機関の経営は、国民皆保険でございますので、国が定める公定価格である診療報酬など、全国一律の制度で賄うのが基本だと我々考えております。日本医師会が物価・賃金上昇分を上乗せする仕組みを導入するよう要請されたり、全国自治体病院協議会など6団体においても、病院は10%超の診療報酬改定などを求める要望をされているのは報道でもご案内のとおりかと思います。

この10%という数字でございますけれども、過去20年間の診療報酬本体の平均改定率が0.4%程度という値でございますので、まさに桁違いの数字です。これは繰り返しになりますが、本県に限った事象ではなく、全国でも同様の状況でございまして、診療報酬の改定なくして根本的な事態の改善が図れない、という認識を持っています。したがいまして、県といたしましては、国に対しまして、物価高が適時適切に反映される仕組みを診療報酬に導入されたい、ということで、全国知事会をはじめ、あらゆる機会をとらえて働きかけてまいります。

また、県独自の財源についてもご指摘をいただきましたが、県といたしましては政策医療の観点から支援をさせていただいております。地域において必要な医療提供体制を確保していく観点から、救急や小児・周産期などの政策医療を担う医療機関に対して、県の財源も含め、運営費や施設・設備整備を支援してまいります。

(江尻委員)

自民党と維新の会の連立では、ますます国の医療費削減、患者負担増が進みかねません。現場が求める診療報酬の大幅アップが実現できるのか、大きな課題です。

(3)救急搬送における選定療養費徴収に対する県民意見の反映

最後に、救急搬送患者に対する選定療養費の徴収について伺います。

県が検証結果を公表した昨年12月から本年8月までの9カ月間について、県はなぜか累計数を出しませんが、徴収が2,236件にのぼりました。

この制度に対し、つくば市、つくばみらい市、牛久市、取手市の議会から知事宛に意見書が出されています。例えば、取手市議会の意見は3点。①保育所や学校、福祉施設で救急車を呼んだケースを検証すること②学校や福祉施設で救急要請する場合の具体的ガイドラインをつくって医療機関と共有すること。③県の検証会議メンバーに福祉や教育、徴収対象外の二次医療機関の関係者も加えること。どれも当然の意見ですが、県はやっていません。

さらに、水戸市や城里町、県立水戸一高と附属中学校が、学校から救急車を呼んで病院で選定療養費を徴収された場合、保護者に費用分を補助する制度をつくりました。

市議会から意見書が出される、市や町・学校が補助制度までつくる事態を、県はどう受け止めるのか。せめて学校・福祉施設からの救急搬送は徴収しないよう見直しを求めますが、保健医療部長に伺います。

(保健医療部長・答弁)

まず、水戸市をはじめ、こういった補助制度が出来た認識でございますが、今回の救急搬送における選定療養費の制度に対する反対というものではなく、基本的には、救急医療の適正受診を踏まえた上で、それでもなお、学校の関係者の判断により呼ばれた場合、医療費でございますので、これは保護者の方がお支払いをしていただく必要がございますので、学校が適切な判断をした上で、そういった場合においては、補助をする性質のものだと承知をしています。

これは、たどれば、本年の2月に、水戸市の事例をきっかけといたしまして、水戸市の教育委員会も含めてご要請をいただきまして、当県といたしましては、4月から、各市町村教育委員会のご協力のもと、市町村立学校の医療機関の受診事例をまとめて、市町村にフィードバックする、検証会議でも使用しておりますが、そういった中での取組でございます。

教育庁におきましては、7月に、こういった手順で救急の要請をやりましょうというのを周知していただいていますし、保育所には6月、福祉施設には8月に、教育施設と同様の周知を行っております。学校の話に戻らせていただきますけれども、こういった取組を通じまして、学校現場には、何かご不安なことがあったら、ご相談をいただきたいとお願いを申し上げていますし、一方で、徴収された事案で困った事案があったら、県がいつでも相談に乗りますと言っておりますが、現時点で、これで困ったとか、こういう改善をしてほしいというよりは、現場に対して、こういう事案でこういう対応をしてきたというのが浸透してきたものと考えております。

県といたしましては、引き続き、救急搬送における選定療養費の趣旨、県民に周知していくことが重要だと思っておりますし、続けてまいります。福祉・教育の現場の方々も、実は検証会議に入っておりますので、こういった方々の意見も踏まえながら、適切に進めてまいりたいと思っております。

(江尻委員)

今日(2025年10月21日付)の朝日新聞に「骨折なのに救急搬送費 困惑」「公正公平な判断

課題」との記事がありました。ぜひ現場の実状を深めていただきたいと思います。以上で終わります。

|